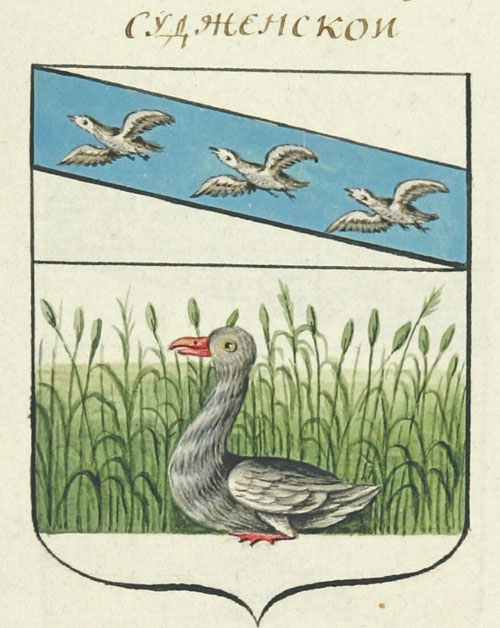

13 марта 2025 г. Минобороны России официально объявило об освобождении многострадальной Суджи. Новость об этом мгновенно разлетелась по разным блогам и каналам в соцсетях, в официальных СМИ, а в ряде случаев сообщения были проиллюстрированы изображением исторического герба Суджи. И хотя самих таких случаев иллюстрирования гербом не так уж и много (все же геральдика в сегодняшнем событии крайне-крайне вторична – и это ключевое слово для этой заметки), но они все же дают повод и геральдистам хоть что-то дельного (хотя и малоценного, по-честному если) сказать о Судже. Тем более, что супер-пупер-специалисты по геральдике в этом тексте вряд ли найдут для себя что-то действительно новое. Иное дело, кто интересуется городскими гербами на уровне далеком от научного (архивариусно-библиотекарского) занудства.

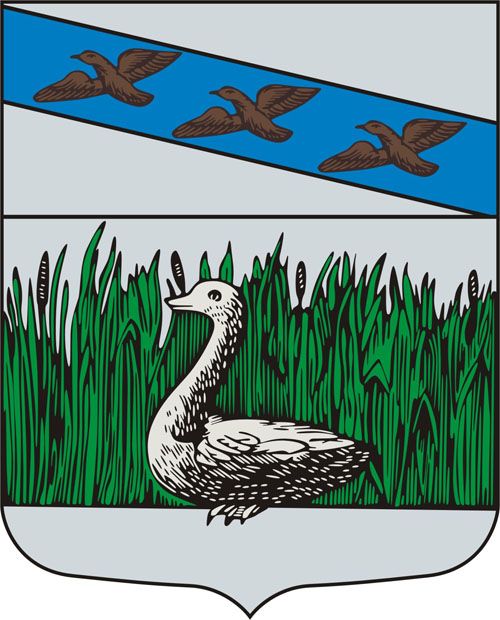

Самое часто используемое на просторах российского Интернета изображение герба Суджи – это довольно посредственного качества грубая векторизация этого герба, созданная еще в 2004 г. Владимиром Коноваловым (ник azzy) для нашего фотобанка Vector-Images.com (а равно и для иллюстрирования герба города Суджи на Геральдике.ру; так что немалая косвенная вина за последствия и на авторе этой заметки).

Отсюда это изображение разлетелось во все стороны, чему немало поспособствовала и Википедия, выложившая у себя это же изображение в статье о самом городе (причем модераторы этого некогда, хотя и давно уже, уважаемого энциклопедического портала «перезаливали» картинку герба туда многократно, каждый раз во все большем размере, пока не разместили уже в векторном SVG-формате; ну, хоть сослались откуда позаимствовали).

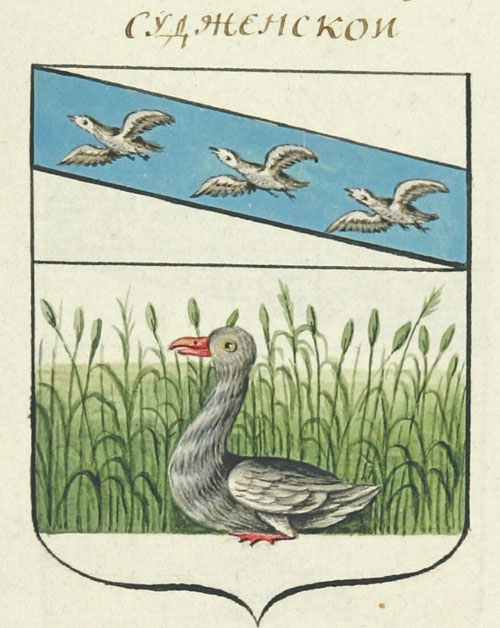

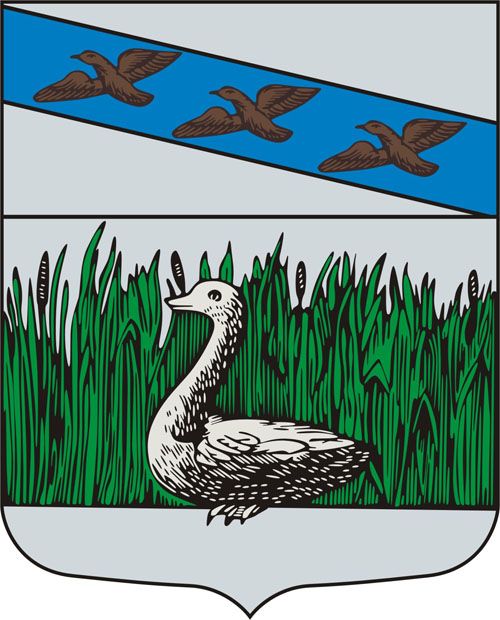

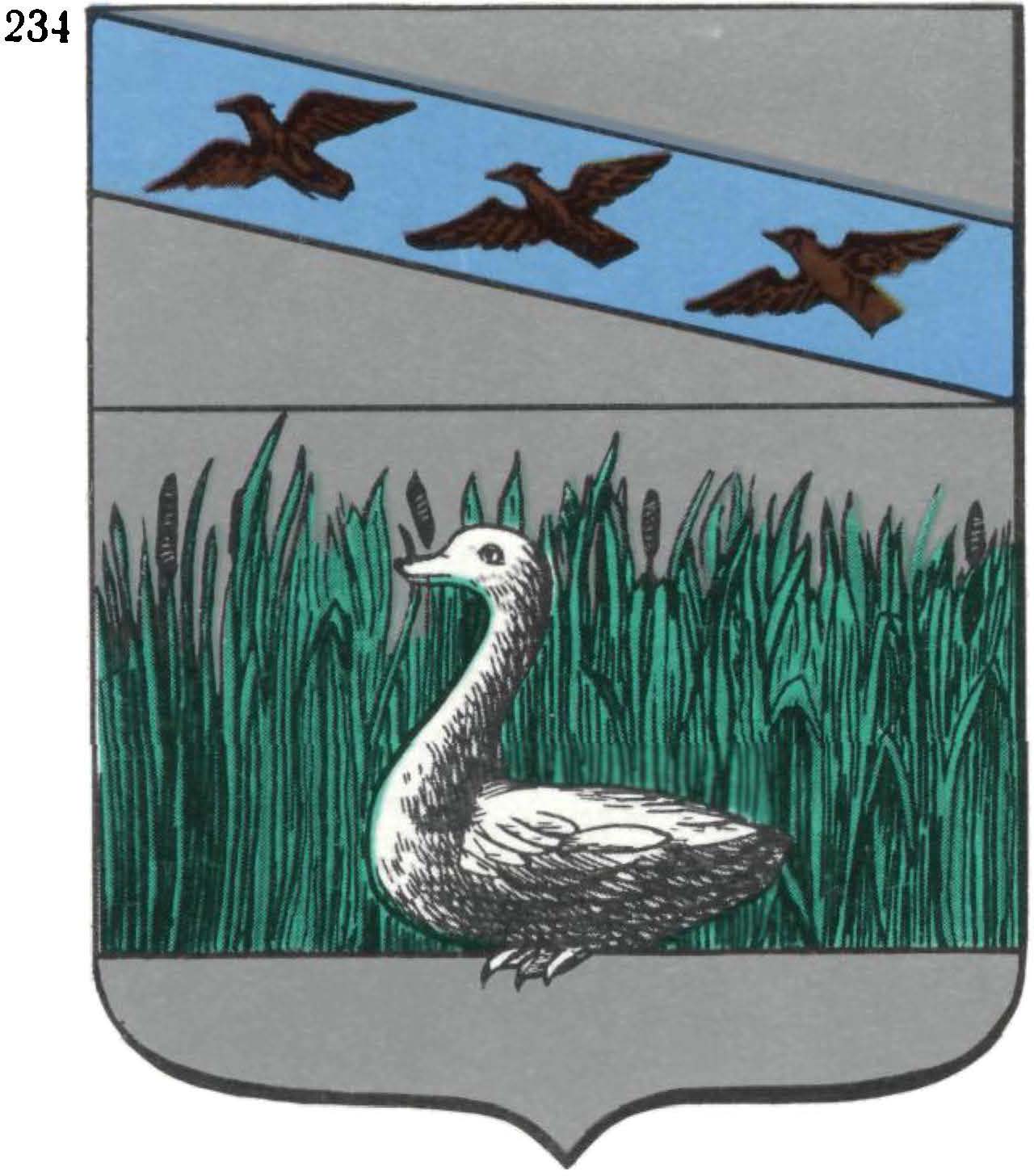

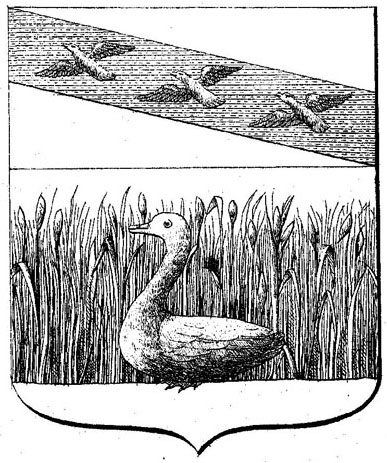

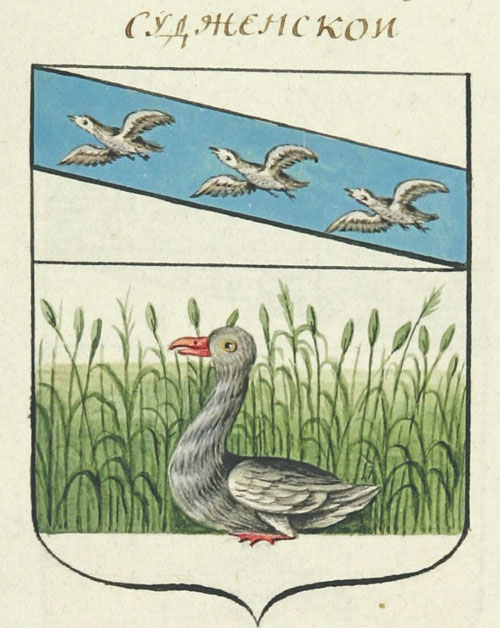

Современные рисунки герба Суджи:

Цветной рисунок исторического герба Суджи, векторизованный В. Коноваловым для Vector-Images.com и Геральдики.ру в 2004 г.

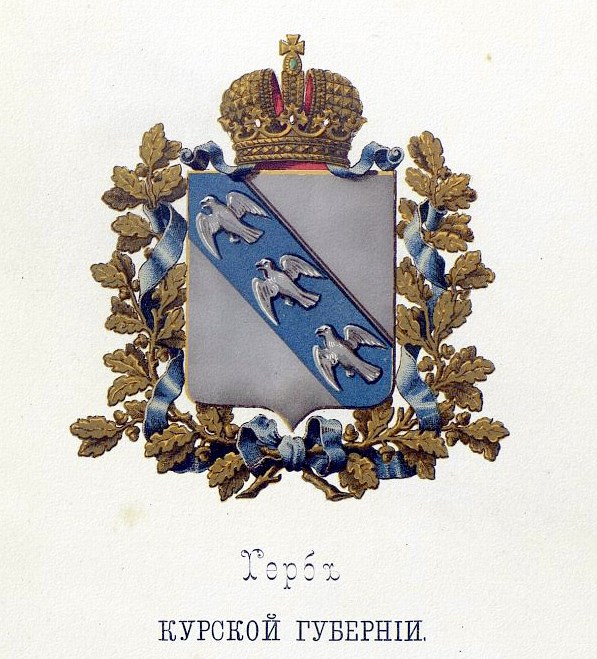

Цветной рисунок исторического герба Суджи, векторизованный В. Коноваловым для Vector-Images.com и Геральдики.ру в 2004 г. Версия герба Суджи на странице во ВКонтакте Администрации Суджанского района (герб дополнен дубовыми ветвями и императорской короной). 2025 г.

Версия герба Суджи на странице во ВКонтакте Администрации Суджанского района (герб дополнен дубовыми ветвями и императорской короной). 2025 г. Изначальный вариант герба для Суджанского района, представленный на сайте Администрации Курской области в 2000-х годах.

Изначальный вариант герба для Суджанского района, представленный на сайте Администрации Курской области в 2000-х годах.

Хедер страницы Администрации Суджанского района во ВКонтакте с «зеленой» версией герба. 2025 г.

Хедер страницы Администрации Суджанского района во ВКонтакте с «зеленой» версией герба. 2025 г.

Это же изображение размещено и на официальном веб-сайте Суджанского района (по состоянию на момент написания заметки, хотя нет никаких сведений об официальном утверждении каким-либо НПА органов местного самоуправления Суджанского района). Этот же герб используется сейчас (опять же по состоянию на 13 марта 2025 года) и на аватарке страницы администрации района во ВКонтакте – но в более торжественной (пафосной) форме, с дубовыми ветвями, перевитыми лазоревой (Андреевской, т.е. орденской, вообще-то) лентой и с императорской короной – такие атрибуты в XIX веке были положены губерниям и изображались именно в губернских гербах. Но в начале-середине 2000-х годов безымянный (по крайней мере, для автора заметки) дизайнер, который делал гербы для всех районов Курской области, видимо, решил, что так намного красивее, не заморачиваясь нисколько на то, что на само деле значат эти атрибуты в гербах. Именно в такой версии были придуманы тогда гербы для всех районов Курской области, в том числе и для Суджанского района.

Историкам-исследователям еще предстоит выяснить имя «героя»-дизайнера, одарившего все районы Курской области своей «императорской милостью». Найти ту изначальную картинку «района-губернии» в большом размере уже проблематично (на Геральдике.ру для иллюстрации герба Суджанского района сохранилась только маленькая версия с сайта Курской обладминистрации), поэтому в том графическом варианте, что сейчас изображен на сайте администрации района уже какой-то другой дизайнер соединил из клипартов все тот же рисунок герба Суджи, сделанного на скорую руку в 2004 г., с найденным на просторах интернета губернским венком с короной (именно этот венок был нарисован Ю. Калинкиным из Долгопрудного для изображений гербов на сайте heraldicum.ru, но размер этих рисунков изначально был небольшим, так что дизайнеру пришлось для герба Суджи венок экстраполировать – отсюда и все видимые огрехи пикселизации.

Интересно, что на все той же странице Администрации Суджанского района, но уже не на аватарке, а в «хедере-шапке» страницы изображена и другая версия герба. Тут еще один дизайнер решил нижнюю часть сделать просто полностью зеленой, ну а курских куропаток, однозначно, золотыми. Как и предыдущие, этот дизайнер (или дизайнерка, как принято уточнять в наше время), меняя рисунок герба, явно руководствовался какими-то своими личными пристрастиями (или пристрастиями кого-то из своего окружения), но не сверяя их надлежащим образом с историческим оригиналом или хотя бы консультируясь с кем-то достаточно хорошо разбирающимся в российской исторической земельной/городской геральдике.

Все эти отдельные приведенные примеры исторического герба города Суджи ярчайшим образом иллюстрируют насколько со временем могут трансформироваться цвета и отдельные элементы по сравнению с изначальным оригинальным рисунком герба. Все эти версии – это копии с копий. Кто-то перерисовал герб, за ним по этой копии следующий и так далее – и как при ксерокопировании каждая новая копия содержит все больше «пробелов» и отличий, а подчас и вообще критических ошибок.

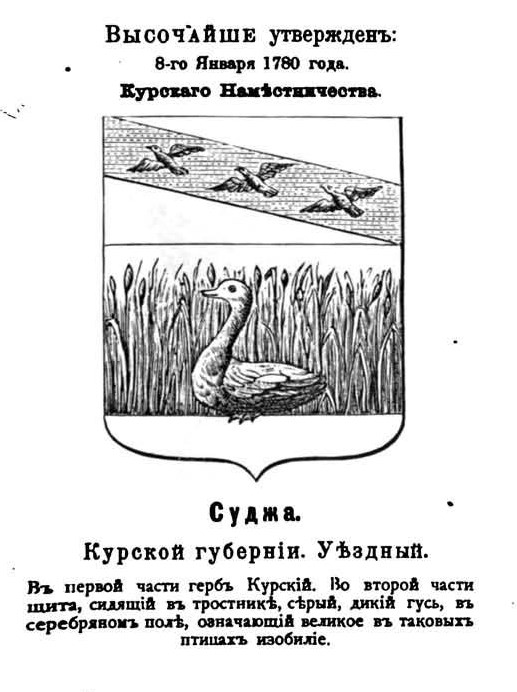

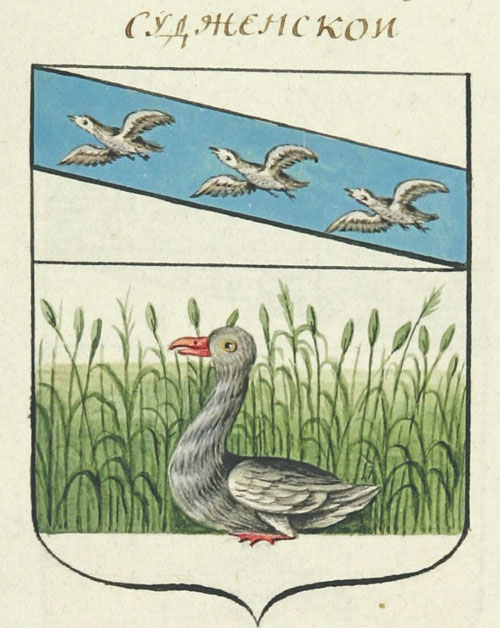

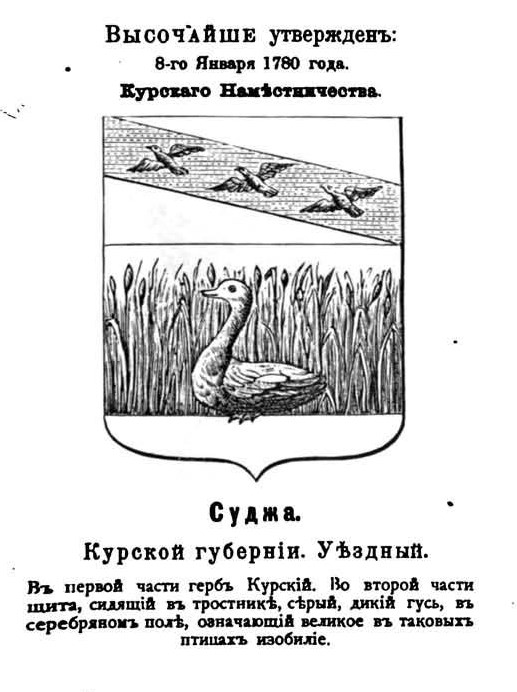

Оригинальный рисунок исторического герба Суджи был утвержден Екатериной II Великой 8 (19 – по новому стилю) января 1780 года вместе с другим гербами городов Курского наместничества (оригинальное описание самого герба в старой орфографии гласит: «сидящiй въ тростникѣ сѣрый дикiй гусь въ серебряномъ полѣ, означающiй великое въ таковыхъ птицахъ изобилiе»). В Полном собрании законов Российской империи (ПСЗ РИ) этому пожалованию соответствует закон № 14964 в 1-м собрании законов. Пример герба Суджи – вообще-то типовой, подобным же образом можно было бы использовать и много еще иных городских гербов, ведущих свою историю с конца XVIII века, или ранее. Но повод написать – есть именно о Судже.

Но пора вернуться к рисунку герба в версии, повсеместно используемой с 2004 года, и проследить как «исправно» и почему именно так работает «гербовый ксерокс» на протяжении уже 225 лет.

Это не просто копия с копии, не просто вторичная копия, это копия, как минимум, в пятом поколении (а все дальнейшие копии с него – вообще в 6-м, 7-м и так далее). В русском языке нет даже термина, которым бы можно было адекватно характеризовать такую зашкаливающую степень вторичности. Слова – третичный, четвертичный – уже слабо подходят, т.к. используются в науке все-таки для других понятий. А тут вообще нужно говорить, скорее, даже уже о «пятиричности» или же вообще о «шестиричности».

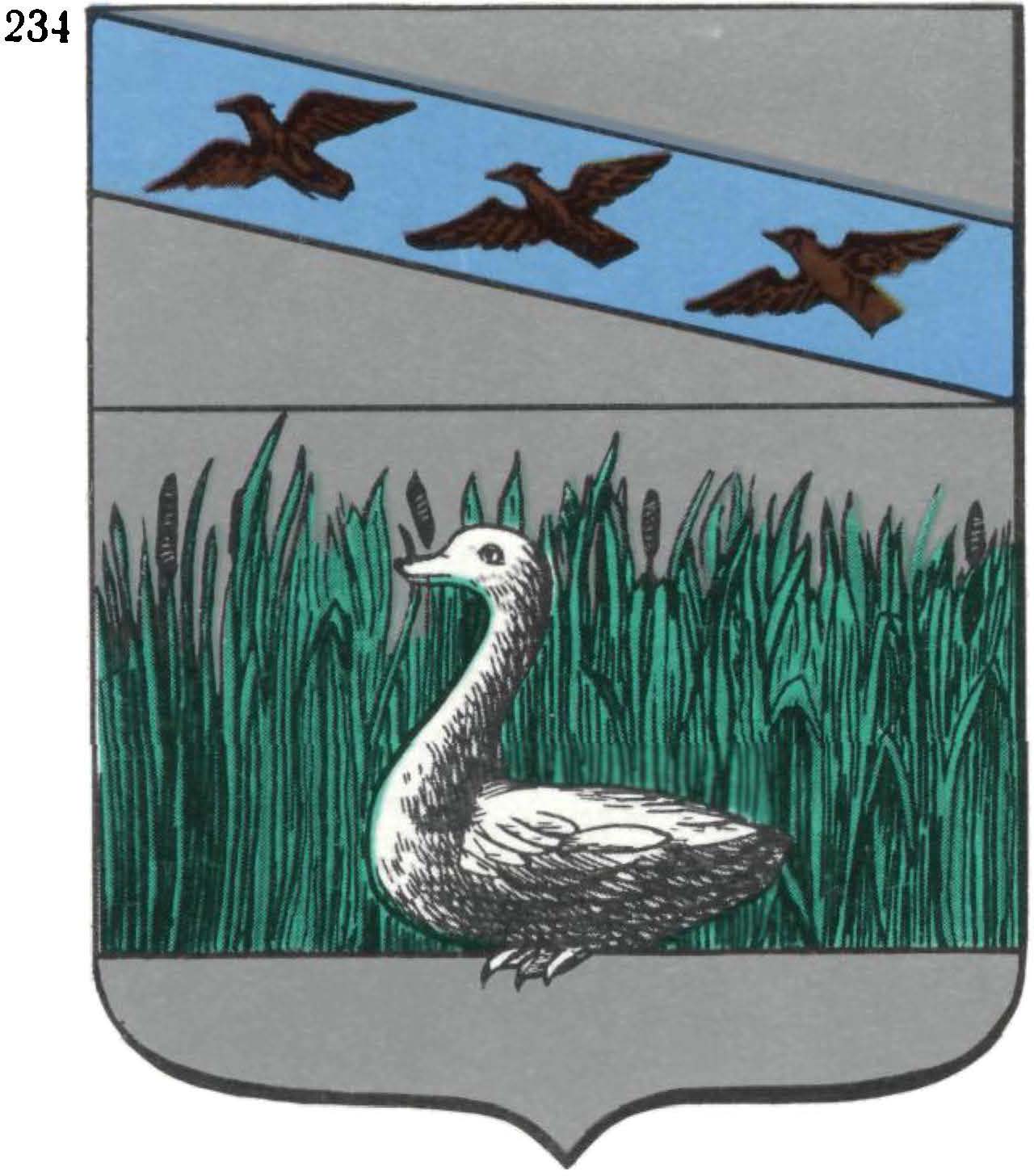

Основой послужил рисунок исторического герба в книге Н.Н. Сперансова «Земельные гербы России XII – XIX вв.», изданной еще в советское время, в 1974 году. Тогда в СССР только-только началось возрождение интереса к геральдике вообще, а такой ярко иллюстрированный альбом гербов стал чуть ли не определяющим «моду» на несколько десятилетий. Новые аналоги такого рода книг появились уже только в 1990-х годах. В книге нет ни одного художника – указаны художественный редактор и оформитель Д.Г. Бязров и сразу 5 ретушеров – А.Н, Ковалев, Е.А. Бусурина, Г.Д. Ксенофонтова, Н.Н. Отдерова и Т.В. Гудкова. Герб Суджи представлен в этой книге за рисунком под № 234.

Рисунки герба Суджи с 1880 по 1974 годы:

Цветной рисунок исторического герба Суджи в книге Н.Н. Сперансова 1974 г.

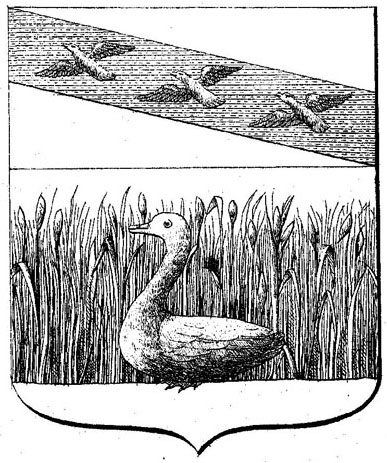

Цветной рисунок исторического герба Суджи в книге Н.Н. Сперансова 1974 г. Черно-белый рисунок герба Суджи в «Гербовнике Винклера» 1900 г.

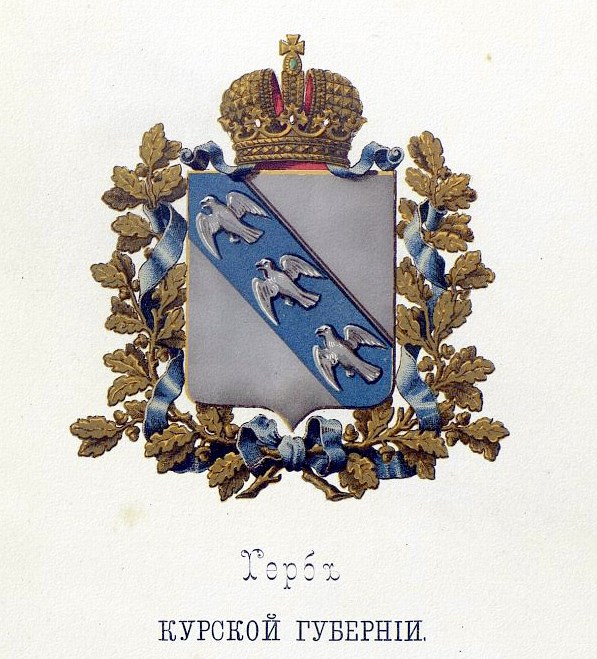

Черно-белый рисунок герба Суджи в «Гербовнике Винклера» 1900 г. Герб Курской губернии. По официальному изданию 1880 г.

Герб Курской губернии. По официальному изданию 1880 г.

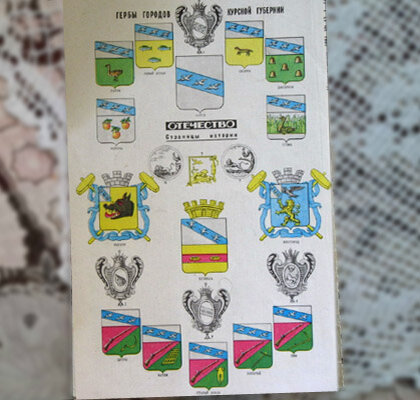

Последняя страница обложки журнала "Наука и жизнь", №12, 1984 г. - с рисунками гербов городов Курской губерни. Герб Суджи – второй сверху в колонке справа.

Последняя страница обложки журнала "Наука и жизнь", №12, 1984 г. - с рисунками гербов городов Курской губерни. Герб Суджи – второй сверху в колонке справа.

Почему именно ретушеры (сиречь современные дизайнеры), а не художники? Да потому, что эти рисунки также нельзя назвать сколько-либо действительно оригинальными, как и графический вариант от 2004 года. Рисовались они на основе другой, еще более ранней, книги – изданной в 1900 году.

Но прежде чем уходить дальше в дебри исторического гербового «ксерокопирования», нельзя не вспомнить об еще одном важном «ответвлении» изображений исторических гербов городов России в советский период истории (и даже включая начало современного, постсоветского). С 1969 по 2002 годы в журнале «Наука и жизнь» выходили статьи О.А. Рево, посвященные гербам городов – каждая статья была посвящена городам отдельной губернии Российской империи (об этом цикле статей в 2020 г. подробно написал В.А. Ломанцов в своей заметке на Дзене). Гербам городов Курской области была посвящена статья в №12 за 1984 год. Рисунки в «Науке и жизни» тоже создавались на основе издания 1900 года, и в этом плане они – «родные братья» рисункам в книге Сперансова, но и они тоже только копии с копий, хотя в целом необходимо отметить, что эти рисунки более оригинальны и ошибок в них, вроде бы, было поменьше.

Если книга Н.Н. Сперансова в 1974 году (наравне и вместе со статьями О.А. Рево) стала своего рода «открытием» геральдики для широкой публики в советской России, то книга 1900 года издания «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 г.», составленная П.П. фон Винклером, стала открытием геральдики для широкой публики в буржуазной России начала XX века. И до сих пор этот труд является одним из самых известных и базовых для всей историографии территориальной геральдики России (эту книгу иногда даже для краткости называют «Гербовником Винклера»). Главная проблема альбома 1900 года (конечно, только если смотреть в ретроспективе из современности, с учетом нынешнего уровня развития технологий печати и копирования) в том что, все рисунки в нем черно-белые, и тоже довольно грубые. Если сравнить рисунки герба Суджи в книге Сперансова и Винклера, то заметно, что они принципиально отличаются в общем-то только тем, что в книге Сперансова герб был расцвечен. Потому и ретушеры, а не художники. Тут нужно сделать важную оговорку о недопустимости абсолютных обобщений: что не все подчистую рисунки в книге Сперансова сделаны именно так, но основная масса – все же да.

И еще одна очень важная оговорка – по сути, весь имперский период российской истории, и даже далее, вплоть до 1974 года, абсолютное большинство всех исторических городских гербов были известны широкой общественности преимущественно именно по черно-белым эскизам, а их цветность нужно было додумывать по описанию или по геральдической штриховке. Так что цветные картинки гербов в книге Сперансова были реально большим шагом вперед, и даже можно говорить – настоящим прорывом для геральдики «в массы». Но число ошибок в этих рисунках огромно. В том же гербе Суджи (да и вообще во всех гербах городов исторической Курской губернии) куропатки были изображены натурального (сиречь коричневого) цвета, и это стало причиной того, что до сих пор на Курской земле во многих местных гербах их рисуют или натуральными (коричневыми), что еще пол-беды, а подчас и вообще золотыми, а не серебряными, какими они должны были бы изображаться, по-хорошему и как минимум, с момента официального утверждения герба Курской губернии – т.е. с 1878 года. Губернским гербам повезло вообще намного больше, чем городским – многие губернские гербы в полноцветном официальном графическом варианте были опубликованы еще в 1880 г., в т.н. «Гербовнике Бенке» (по фамилии, указываемой в выходных данных о типографии, где издание было отпечатано).

Но если рисунки в книге Сперансова – это копии в 5-м поколении, то рисунки в книге Винклера – в 4-м. Большинство изображений гербов для издания 1900 года создавалось на основе официальных черно-белых же рисунков гербов в приложениях к Полному собранию законов Российской империи. В первую очередь – по «Книге чертежей и рисунков (гербы городов)», приложенной к 1-му Собранию законов и изданной в 1843 г. в Литографии Департамента военных поселений (о чем говорит приписка мелкими буквами «Лит. Д.В.П.» внизу каждого листа с рисунками гербов). Есть там и листы с гербами городов Курского наместничества, утвержденных в 1780 г., это листы 34–35, включая и герб Суджи.

Официальные изображений герба города Суджи в дореволюционный период в ПСЗ РИ:

Официальное ч/б изображение герба Суджи в приложении к ПСЗ РИ, Литография 1843 г.

Официальное ч/б изображение герба Суджи в приложении к ПСЗ РИ, Литография 1843 г. Цветной рисунок герба Суджи в подносном экземпляре приложения к ПСЗ РИ. 1843 г.

Цветной рисунок герба Суджи в подносном экземпляре приложения к ПСЗ РИ. 1843 г.

Раз это официальное издание законов (куда уж официальнее-то!), то можно было бы на этом и остановиться. Вроде, вот он – оригинал. И очень многие города, имеющие исторические гербы, восстанавливали свои гербы в современности, хотя и с учетом текущих правил, именно на основе рисунков в ПСЗ РИ. Но в том-то и вся «закорюка», что и это только копии с копии, причем даже не во 2-м, а в 3-м поколении.

Первое собрание ПСЗ РИ было издано в 1830 г. и включало в 45 томах тексты законов за период с 1649 по 1825 годы (т.е. начиная с «Соборного уложения» царя Алексея Михайловича и заканчивая указами в царствование Александра I). В этот временной отрезок попали и все законы, относящиеся к периоду массового утверждения исторических гербов городам при Екатерине II. Но в 1830 году были изданы только текстовые тома, а вот графическая часть была издана намного позже. Подготовка разных чертежей и рисунков к ПСЗ РИ потребовала еще около 15 лет, хотя работа над ними велась и при подготовке текстовой части, так что вся работа над графическим приложением растянулась как минимум на пару десятилетий.

В ходе этой работы выяснилось, что в герольдии нет изображений всех гербов этого исторического периода (т.е. екатерининской эпохи) – оригинальные рисунки хранились в архиве Правительствующего Сената, вместе с текстами утвердивших их докладов по императорским указам, также копии таких указов могли быть и «на местах» – в губернских правлениях и архивах. При этом передать эти рисунки из сенатского архива в герольдию не было возможности. Это чисто бюрократическое «отрытие» породило в истории российской геральдики особое «полуторадесятилетие» переписок по поводу рисунков гербов городов между разными ведомствами, включая Собственную канцелярию Его Императорского Величества, Комитет для надзора за печатанием Полного Собрания законов, МВД, герольдию, Академию художеств, губернские органы управления и дворянские депутатские собрания. В том числе именно тогда, как считается, случился и самый знаменитый казус – в гербе Иркутска бобр (как было написано в оригинальном указе 1790 года) стал в тексте уже напечатанного в 1830 году закона бабром (а на рисунках же – вообще тигром).

В отношении же создания копий с копий, из этих переписок известно, что для копирования исходных оригинальных рисунков гербов, т.е. из архивных дел по сенатским докладам, в 1828 году был привлечен молодой живописец из Академии художеств И.И. Вистелиус, который скопировал как минимум 200 гербов и планировалось, что он скопирует еще не менее 300. Была ли эта доведена работа до конца или нет, точно неизвестно, но сам факт привлечения отдельного живописца для таких целей говорит о том, что в Литографии Департамента воинских поселений (ДВП) для публикации в приложении к 1-му собранию ПСЗ РИ гербы уже заново рисовались, вероятнее всего, по таким вторичным копиям – но от них до изначального оригинала – уже всего один шаг! Увы, сами эти копии рисунков гербов городов или их следы пока нигде не обнаружены.

----

Прим.: в одной из статей И. Емелина в его "Sub clypeo" приводится якобы картинка одного такого герба руки И. Вистелиуса, но это ошибка – на самом деле то пример черно-белого предварительного эскиза герба (без штриховки), сделанного уже в Литографии ДВП.

Помимо массового черно-белого тиража, для членов императорской фамилии были изготовлены особые подносные экземпляры (их по разным источникам было всего 5 или 6 штук) с цветными рисунками гербов городов. Один такой подносной экземпляр «Книги чертежей и рисунков (гербы городов)» (предназначавшийся для императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I) сохранился в коллекции Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. В том числе там есть и цветные рисунки гербов городов Курского наместничества, включая и герб Суджи. Известно, что работой по созданию цветной версии приложения к ПСЗ РИ занимался майор Каффка (бывший тогда начальником Литографии ДВП), за что он был даже премирован по распоряжению Николая I.

Существенно тут то, что хотя цветные версии приложений к 1-му Собранию ПСЗ РИ и были изданы в 1843 г., т.е. примерно в одно время и с массовым черно-белым вариантом (его тираж составил 1250 экземпляров), но фактически впервые эти цветные рисунки стали доступны для широкого круга исследователей только в 2010-е годы, когда РНБ выложило их на своем сайте в оцифрованном виде. И курские куропатки на этих рисунках серебряные, а не натурального коричневого цвета, у гуся же выделены червленью клюв и лапы. Но при этом отсутствует полоса деления между нижней и верхней частью, что является несомненной ошибкой. В черно-белой версии деление же четко выражено. И сам гусь, и камыш в цветной и черно-белых версиях в ПСЗ РИ сильно отличаются, причем стиль черно-белого рисунка в целом ближе к графике XVIII века нежели цветная версия. «Руки» совершено разных художников, на примере этих рисунков одного и того же герба, несомненны. Можно предположить, что если когда-нибудь будет найдена (равно опубликована) хотя бы еще одна версия цветного приложения к ПСЗ РИ (помимо экземпляра в РНБ), то число известных вариаций изображений гербов еще больше увеличится.

Кроме того, еще известно и то, что в конце 1820-х и в 1830-х годах отдельные рисунки для публикации в ПСЗ РИ присылались и из герольдии. Вероятно, по тем отдельным городским гербам, изображения которых все же в герольдии имелись. В архивных фондах Российского государственного исторического архива, с отсылкой о происхождении именно из герольдии, сохранились в числе прочих и рисунки гербов городов Курского наместничества, с датировкой не позднее 1839 г. (т.е. это тоже копии с копий, вероятно, 3-го поколения, и менее вероятно, что эти рисунки делались по изначальным оригиналам в сенатских докладах; хотя там могут быть и варианты обеих версий происхождения сразу).

Но среди этих всего лишь 77 рисунков есть, какое везение!, и герб города Суджи:

Рисунок герба города Суджи, нарисованный художником герольдии при подготовке к изданию ПСЗ РИ, [ок. 1828–1839 гг.] Из фондов РГИА.

Рисунок герба города Суджи, нарисованный художником герольдии при подготовке к изданию ПСЗ РИ, [ок. 1828–1839 гг.] Из фондов РГИА.О факте публикации этого рисунка где-либо ранее сведений нет (хотя само архивное дело оцифровано уже лет 5-7 назад и доступно любому исследователю). Тем не менее, вероятно, этот рисунок публикуется впервые. И он достаточно хорошо соответствует графическому стилю городских гербов конца XVIII века, изготавливавшихся тогда в российской Герольдмейстерской конторе, но, как станет понятнее несколько ниже по тексту, все же не настолько близок к исходному оригиналу, как могло бы показаться. Но в геральдическом плане именно этот цветной рисунок из всех известных – наиболее корректный (по правилам первой половины XIX века, конечно, а не современным).

В архивных материалах герольдии середины XIX в. есть, как минимум, еще один цветной рисунок герба города Суджи, и его стилистика довольно сильно отличается от всех предыдущих (куропатки на рисунки очень темные, ближе к черному цвету, гусь же не сидит, а стоит на двух лапах, причем задняя часть туловища уходит за «камыш»). Скорее всего, это копия, присланная по запросу в герольдию из самой Курской губернии, и созданная местным художником, который воссоздал рисунок по описанию (и вот этот-то рисунок точно публикуется впервые:

Скриншот из архивного дела середины XIX в. с рисунком герба Суджи. Из фондов РГИА.

Скриншот из архивного дела середины XIX в. с рисунком герба Суджи. Из фондов РГИА.Еще одна вполне официальная копия с оригинального пожалованного рисунка герба Суджи известна по т.н. «Гербовнику Талызина», который по времени создания относится к концу 1780-х – началу 1790 годов, т.е. еще к эпохе царствования Екатерины II (но сам гербовник был опубликован впервые только в 2022 году, так что и этот рисунок больше двух столетий был мало кому известен). Но тем не менее, это изображение в достаточно полной мере передает российский геральдический художественный стиль для городских гербов, бытовавший именно в XVIII веке:

Герб Суджи в т.н. «Гербовнике Талызина», ок. 1790 г.

Герб Суджи в т.н. «Гербовнике Талызина», ок. 1790 г.Ретроспективный путь от копий к оригиналу на этом почти закончен. Осталось, в идеале и для полноты картины, привести только оригинальный рисунок герба из сенатского доклада самого 1780 года. То есть тот рисунок, с которого и началось создание всех последующих копий. Но увы, изображение этого рисунка у автора заметки есть только в очень плохом качестве в виде фотографии с экрана негатива (микрофильма) архивного дела, хранящегося в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге. Видно, и снова увы, очень плохо, но чем «богаты» – как говорится, делимся тем, что есть (и это, увы, без шуток, намек «спонсорам» – у российской геральдики, в целях сохранения исторической памяти и популяризации исторической правды, а не перекопировальной кривды, и еще раз увы, нет материальной возможности осилить все затраты на копирование и публикацию архивных источников только силами и ресурсами отдельных общественных активистов, а так модные ныне «срочносборы» – это точно не про геральдику и ее популяризацию):

Рисунок герба Суджи в сенатском докладе 1780 года.

Рисунок герба Суджи в сенатском докладе 1780 года.

Фото с экрана кадра негатива (микрофильма). Из фондов РГИА.За скобками этой заметки остается еще проект герба Суджи, созданный в середине XIX в. бароном Б. Кене (где гусь буквально поплыл и посинел), а также – проект восстановления исторического герба Суджи по современным правилам (т.е. без верхней курской половины, с переносом ее в вольную часть), разработанный пару лет назад Союзом геральдистов России, но так пока и не утвержденный.

И конечно же, особая отдельная благодарность всем воинам и героям СВО, давшим примерами своих доблести, мужества и подвигов по освобождению Суджи повод написать о мирном гербе этого некогда уездного, при пожаловании самого герба, города.

И неизбежное возвращение Суджи к мирной жизни, и ее будущее восстановление/обновление дают надежду и на то, что и все ошибки в современных суджанских версиях герба тоже наконец-то будут когда-то в обозримом будущем исправлены. А «ксерокопирование» копий с копий, рано или поздно, остановится и в отношении еще одного исторического герба (хотя на последнее можно только надеяться: как показывает опыт иных городов, даже наличие векторных исходников утверждаемых гербов подчас не спасает их от последующих переделок дизайнерами на свой вкус и цвет, невзирая на все нормативно прописанные положения, включая описание герба, и общие геральдические правила).

(примечание: заметка не является полноценной научной публикацией,

потому в тексте нет ссылок на источники и архивные шифры дел)

Оставьте свой комментарий и поделитесь с ним с друзьями во ВКонтакте.

К освобождению Суджи, или 225 лет гербовому гусю в тростнике

Обсуждение – комментарии, дополнения, новости (12):

› в  |

Дмитрий Д-oв20.03.2025 11:46

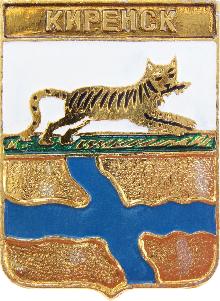

Касаемо изображения герба Суджи в РГИА, можно увидеть как бы оригинальный рисунок на значке, выпущенном КЭМЗ в серии Гербы Российской Империи. Один из авторов данной серии, Константин Богатов, утверждал. что значки выпускались с оригинальных рисунков гербов, полученных из архива, то есть герб Суджи изображен на нем в цветах и пропорциях 1780 года.

ID: 55330

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55330]55330[/a] x

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

20.03.2025 14:08

Я так понимаю, что речь идет об этом значке.

Ну да, он это утверждал, но вряд ли это применимо уж ко всем-всем гербам на значках КЭМЗ. Да и какие именно архивные источники использовал К. Богатов сказать сходу затруднительно.

Но т.к. на значке у гуся клюв не отмечен червленью, а лап вообще не видно (а они тоже должны быть червлеными), то либо это просто техническое упрощение при изготовлении значка, либо К. Богатов все же именно в случае с этим гербом ограничился "стандартными" набором картинок из ПСЗ (чб) и картинкой из книги Сперансова. Но то что тут именно плывущий гусь по лазоревой оконечности, то это вообще ошибочное отображение герба.

[Отредактировано 20.03.2025 14:11] ID: 55331

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55331]55331[/a] x

-

|

› в  |

Дмитрий Д-oв20.03.2025 14:22

Юрий, спасибо за комментарий. Да, речь об этом значке, привел его для примера, поскольку этот рисунок иог быть максимально приближен к оригиналу (если верить Богатову).

Да, по изображению может быть похоже, что гусь плывет, хотя на самом деле просто сидит в зарослях.

ID: 55332

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55332]55332[/a] x

|

› в  |  1 1

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

20.03.2025 14:24

Не-не, лазоревая оконечность и то, что лап не видно, явно указывает на то, что именно так Богатов и интерпретировал (возможно с учетом уже проекта Кене, который предлагал переделать герб Суджи схожим образом). В общем, на этом значке явная ошибка хотя бы с оконечностью. Она точно не лазоревая на исходнике 1780 г.

К тому же значок КЭМЗ для проекта Кене же тоже выпущен.

Да и вообще - по-хорошему если - предположить, что в гербе Суджи 1780г. оконечность лазоревая можно только по ч/б рисунку, а значит за основу для значка КЭМЗ Богатов взял или ч/б рисунок из ПСЗ, или вообще из книги Винклера. Т.к., что у Сперансова, что у Рево - оконечность того же цвета, что и все поле (т.е. дана серебром). Так что работой с архивом в данном случае "не пахнет". Но это не отменяет того, что К.Богатов реально получал и исследовал архивные документы в том же РГИА, но, видимо, по другим гербам - его фамилию я лично видел в некоторых листах использования таких документов.

[Отредактировано 20.03.2025 14:46] ID: 55333

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55333]55333[/a] x

значок с проектом герба Суджи 1860 г., автор проекта - Кене

|

› в  |

Дмитрий Д-oв21.03.2025 10:49

Согласен. Хотя тогда и другие екатерининские гербы, выпущенные КЭМЗ, под вопросом, взяты ли их оригиналы из архива? Ведь это была одна из главных "фишек" серии, что все гербы в ней выпущены по оригинальным архивным изображениям.

ID: 55334

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55334]55334[/a] x

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.03.2025 12:08

К сожалению, Константин Михайлович Богатов уже скоро как 5 лет ничего не сможет нам сам сказать и объяснить, потому придется делать выводы по его статьям в "Гербоведе", посвященным классической серии значков КЭМЗ. Благо все статьи в "Гербоведе" есть в отсканированном виде на gerboved.ru/books/170 » Богатов К.М. «Классическая серия» – две тысячи знаков за 10 лет. Часть 1. Утвержденные гербы Российской Империи // Журнал "Гербовед". 2000. № 4 (42). С. 5-62, цв. вкладки 1-16 с.6: "Замечу попутно, что все выпущенные в «Классической серии» гербы имеют документальное подтверждение (за малыми исключениями, которые, как известно, подтверждают правило)." Далее в статье о дальнейших планах Богатов не раз упоминает материалы герольдии без точных архивных шифров и еще не менее часто ссылается на Винклера. Но и оговорка об исключениях есть, так что нельзя придираться. Еще ниже: "К сожалению, отсутствие достоверных рисунков не дает нам возможность выпустить окончание Полтавского и Иркутского наместничеств. Речь идет о гербах

Константинограда, Троицкосавска и Новоселенгинска." К этой фразе вернусь чуть ниже еще. Но факт в том, что этих гербов нет в книге Винклера (а значит их рисунков нет и в ПСЗ, откуда Винклер и "черпал" содержание своей книги). Далее Богатов пишет о списке гербов из книги Винклера «гербы коихъ не внесены въ полное собранiе законовъ» и снова упоминает архив: "точно назвать эти города можно будет только после окончания работы в Архиве" И снова никакой конкретики - что за архив? какие и чьи именно дела? Хотя и очевидно, что речь могла идти только о РГИА и архивных фондах герольдии. » Богатов К.М. Утвержденные территориальные гербы Российской Империи // Журнал "Гербовед". 1997. № 7 (19). С. 40-59 gerboved.ru/t/3672 В этой статье Богатов пишет об ошибках датировок утверждения гербов в книге Винклера, приводя пример по сравнение с ПСЗ. Далее цитата, с. 40: "Все данные взяты исключительно из архивных первоисточников." Увы, никакой конкретики о том, о каких именно архивных источниках идет речь. При этом тут же ниже на странице выражена благодарность Борису Наумовичу Ройтману "за помощь в предоставлении архивных данных" - но опять же никакой конкретики. » Богатов К.М. «Классическая серия»: Каталог за 2000 год // Журнал "Гербовед". 2000. № 11 (49). С. 18-31, цв. вкладки 5-8 gerboved.ru/t/4282 В самом начале статьи автор снова поминает 3 "проблемных" герба "Из утверждённых городских гербов осталось выпустить всего три - Троицкосавск, Новоселегинск и Константиноrрад. Как уже отмечалось ранее,

выпуск этих значков откладывается из-за отсутствия точных рисунков. ... Надо отметить, что поиск материалов в архивах не прекращается, поэтому есть надежда, что впереди нас ожидают интересные находки. " И снова тут никакой конкретики о каких именно архивных фондах и делах идет речь. » Богатов К.М. «Классическая серия» – две тысячи знаков за 10 лет. Часть 2. Проекты гербов городов Российской Империи // Журнал "Гербовед". № 8 (46). С. 130-169, цв. вкладки 13-24 gerboved.ru/t/4243 Цитата первого абзаца статьи: "Вниманию читателей предлагается вторая часть каталога значков

«Классической серии». В нее включены проекты гербов городов Российской Империи. Материалы для изготовления значков взяты из Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. " Ну наконец-то! Указан архив. Это именно РГИА. Но конкретные не то что дела, даже фонды не указаны. Хотя в отношении именно проектов Кене область поиска довольно узка - вся эта информация концентрированно хранится в ф.1343 оп.15. Но это проекты, а не утвержденные гербы. Идем дальше: Богатов К.М. «Классическая серия»: Каталог за 2001 год // Журнал "Гербовед". 2002. № 2 (56). С. 43-65, цв. вкладки 1-7 gerboved.ru/t/4419 Цитата из второго абзаца статьи (второе предложение этого абзаца): "Нами выпущены практически все имеющиеся в нашем распоряжении проекты гербов. В архивах осталось около сотни известных нам материалов, хотя вполне возможно, что их намного больше." Сделать однозначный вывод о чем тут именно в статье идет речь затруднительно. Слово "проекты" предполагает, что речь не об утвержденных гербах, но это плохо согласуется с первым предложением того же абзаца. Фразы слишком общие. » Богатов К.М. "Классическая серия": каталог за 2003 год // Журнал "Гербовед". 2004. № 1 (67). С. 145-156, цв. вкладки 14-16 gerboved.ru/t/4631 Цитата из первого же абзаца статьи: "К сожалению, практически приостановлен выпуск значков с утвержденными гербами и проектами гербов Российской империи. Причиной этого является целый ряд проблем, возникших в Российском государственном историческом архиве, которые препятствуют получению оттуда информации о гербах." Снова упомянуто РГИА. Богатов К.М. «Классическая серия»: каталог за 2005 год; каталог за 2006 год // Журнал "Гербовед". 2007. № 1 (93). С. 129-156, 162 gerboved.ru/t/5032 Цитата из второго абзаца статьи: "В первую очередь хотелось бы отметить выпуск герба Константинограда в подсерии «Гербы городов Российской империи». Мы очень долго искали правильное изображение этого герба, так как рисунок в книге П. Винклера сильно искажен. Наконец, в прошлом году поиски увенчались успехом." Я чего-то не вижу - точнее я не вижу рисунка герба Константинограда в книге Винклера. Вижу я его только уже в дополнениях к "Винклеру" в книге Кудина и Цехановича (на с. 465). Может, я, конечно, чего упустил и буду благодарен, если будут указаны иные цитаты из статей К. Богатова. Но общий вывод такой: К. Богатов дает очень общие и крайне расплывчатые отсылки на архивные источники. И если и была какая-то реальная сверка по утвержденным гербам в РГИА, то она велась, скорее всего, по ф. 1343 оп.15, где вся информация раскидана по множеству дел в одну кучу - это и рисунки гербов, присланные с мест (это не оригиналы ни разу, кое-какие из них вообще делались только по описаниям), все те же ч/б рисунки из ПСЗ, ну и само собой проекты Кене - вот для последних этот архивный фонд полностью релевантен, а для утвержденных в период с 1767 по 1856 гг. городских гербов может служить только дополнительным источником информации. Есть крайне серьезные сомнения, что привлекались материалы фонда 1411 с официальными рисунками гербов в Гербовнике Рейтерна или из Жалованных грамот городам, и тем более материалы фонда 1329 с оригинальными рисунками из сенатских докладов екатерининской эпохи. На самом деле все это можно было бы вообще не писать и не искать дотошно и занудно все эти цитаты. Достаточно взять для проверки самый наиярчайший гербовый казус - с иркутским бобром/бабром/тигром. Берем значки гербов городов Иркутской губернии. Буде нарисован бобр - была бы полная честь и хвала Богатову, значит он смотрел указ Eкатерины II в оригинале, а если тигр - то ПСЗ и его производные. Ответ вы сами знаете и что за зверь нарисован на иркутских значках КЭМЗ, и это точно не бобр. О том, что в оригинале 1790 г. был именно бобр еще 20 лет назад не было известно и Богатов тоже, вероятнее всего, это в архивах не нашел (а значит до самого-самого начального "источника", скорее всего, не дошел). Но с другой стороны: если бы на значках вместо тигра был бобр, то какова бы была реакция всех коллекционеров-фалеристов? Полагаю, как минимум это бы вызвало крайне сильное недоумение. (извиняюсь отдельно за опечатки) [Отредактировано 21.03.2025 12:18] ID: 55335

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55335]55335[/a] x

для примера значок герба Киренска из серии КЭМЗ

|

› в  |

Дмитрий Д-oв21.03.2025 12:21

Юрий, спасибо большое за столь обстоятельный ответ. Конечно, Константин был не историк, за него работу в архиве в основном делал Борис Наумович Ройтман (который как раз историк). Понятно, что был определенный пиар этой серии и многие продолжают воспринимать ее как эталон и самые правильные гербы городов РИ. Теперь будем знать.

ID: 55336

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55336]55336[/a] x

|

› в  |

Сергей Киселев23.03.2025 17:19

Вот этот нравится. Камыш как настоящий.

[Отредактировано 23.03.2025 17:20] ID: 55347

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55347]55347[/a] x

sudzha_c_coa_1843.jpg

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

23.03.2025 17:21

Но в этой картинке, из подносного экземпляра Книги гербов к ПСЗ, странная ошибка - нет линии рассечения щита на верхнее и нижнее поля.

ID: 55348

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55348]55348[/a] x

|

› в  |  1 1

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

28.04.2025 17:11

Я наконец-то смог увидеть цветной рисунок герба Суджи из сенатского доклада 1780 года. И должен сказать, что приведенный выше в статье (тот что: "Рисунок герба города Суджи, нарисованный художником герольдии при подготовке к изданию ПСЗ РИ, [ок. 1828–1839 гг.] Из фондов РГИА"), все-таки довольно точно воспроизводит исходный рисунок герба, утвержденный Екатериной II. Художник герольдии скопировал герб максимально близко к исходнику, без каких-либо ошибок. А ощущение наличия стилистических отличий на кадре микрофильма - просто следствие его плохого качества. Повторяю сам рисунок конца 1820-1830х гг. тут для наглядности: Мелкие отличия в рисунке 1780 года, конечно, есть, но по сути герб там такой же. В Жалованной грамоте 1785 г. для Суджи изображен подобный же рисунок. Ну и можно однозначно теперь говорить и о том, что коричневые метелки камыша/рогоза/тростника в рисунке в ПСЗ - тоже если не ошибка, то как минимум и мягко говоря неточное воспроизведение рисунка с оригинала. [Отредактировано 28.04.2025 19:04] ID: 55435

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55435]55435[/a] x

|

|

Ror › Эксперт › Гербовый курьер

28.04.2025 21:53

Ну, похож )

ID: 55437

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55437]55437[/a] x

1745866351874.jpg

sudzha_c_coa_1830s.jpg

|

› в  |

Сергей Киселев29.04.2025 14:17

Художник явно понимал в гусях)

ID: 55438

[a href=https://geraldika.ru/article/44359#a55438]55438[/a] x

|

По всем вопросам, связанным с проектом Геральдика.ру, пишите, пожалуйста, на адрес

support@geraldika.ru или можно оставить комментарий прямо на самой странице.

› Векторные изображения гербов, флагов и эмблем

› Векторные изображения гербов, флагов и эмблем ›

›  Обсудить ▼

Обсудить ▼

Оставить комментарий

Оставить комментарий