Герб Иркутской губернии Российской империи |

Описание герба:

"В серебряном щите черный бегущий бобр с червлеными глазами, держащий во рту червленого соболя. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою".

Высочайше утвержден 5 июля 1878 года (Полное собрание законов Российской Империи, 3-е Собр., т. LIII, закон № 58684).

Сам проект герба был разработан еще в 1858 г.:

Проект герба Иркутской губернии 1858 г. (РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 288. Л. 6) |

Цветная реконструкция проекта герба Иркутской губернии 1858 г. (реконструкция выполнена С. Борисенко) |

|

Источники: ПСЗ РИ; Геральдикум; И. Афонасенко |

СМ. ТАКЖЕ:

Оставьте свой комментарий и поделитесь с ним с друзьями во ВКонтакте.

Герб Иркутской губернии Российской империи

Обсуждение – комментарии, дополнения, новости (25):

|

Кирилл Топорков03.02.2016 23:05

Бабр, символ Иркутска и Иркутской области

Ирпедия, выдержки из статьи

Дата последней редакции в Иркипедии: 27 марта 2015

Бабр (якут. тигр) — устаревшее название уссурийского тигра. Водился в Прибайкалье и Забайкалье в прошлые века. Как геральдическая фигура — с 1790. Как уникальный геральдический символ — с 1878 с перерывом используется в гербах Иркутскa, Иркутской губернии, Иркутской области и Иркутского района.

...

Черный зверь, увенчанный короной

...

Октябрьская революция 1917 удалила из герба Иркутска корону, Андреевскую ленту и дубовые листья. Тем не менее, сам герб многократно воспроизводился на открытках, на радиолах, выпускавшихся Иркутским радиозаводом, в книгах о современности и прошлом области, во время праздничных и спортивных мероприятий, а в 1960-1980 — на откосе холма, возвышающегося над Ангарой, между железнодорожным вокзалом и мостом.

Современность

Спустя много лет после своего появления зверь, изображенный на гербе Иркутской области, стал предметом ожесточенных споров. Кто-то, называя его символом области, говорил о малоизвестном, почти мифическом звере, который все же обитал в Восточной Сибири. Так профессор В.Н.Скалон, посвятивший изучению сибирских бобров многие годы, считал закономерным наличие бобра в гербе города Иркутска и Иркутской области. Другой исследователь А.Суходолов полагает, что гербовая эмблема Иркутской области не что иное, как химера.

Как бы то ни было, произошедший с гербом исторический казус делает его еще более уникальным. Не случайно марки, имеющие географические или исторические ошибки, ценятся филателистами значительно больше, чем обычные.

Сибиряки же, в большинстве своем, к странному зверю привыкли. Вовсе не считают его химерой и, не вдаваясь в исторические подробности, относятся к нему как к символу города и области. Спор о том, кто же такой этот бабр, продолжается уже более двух столетий. Хотя пора бы смириться с исторической данностью и не пытаться перерисовать, исправить оставленное нам предками.

Ошибка в одну букву в описании герба была исправлена только при утверждении его в 1997, то есть продержалась 119 лет. Но при этом по сей день бабр на официальном гербе Иркутска представляет собой чёрного зверя, по виду напоминающего куницу с красными глазами, а вовсе не тигра.

Данное обстоятельство является отличительной особенностью символики города и особой городской достопримечательностью, делающей Иркутск уникальным в истории геральдики. Путаницы и казусы, ошибки государственных чиновников в разные столетия привели к появлению у него бобрового хвоста, перепончатых лап и черной окраски. Изначально зверь был желтым с черными полосами. Ученые и общественность до сих пор спорят, кто же он такой — бабр и существовал ли на самом деле.

Новый праздник «День Бабра» впервые отметили в Иркутске 7 сентября 2007 года.

Также интересно описание городского герба 2011: чёрный цвет символизирует «смирение, благоразумие и скромность», а красный — «храбрость, мужество и неустрашимость». Депутат Законодательного собрания области Е. Рульков предложил изменить описание цветов бабра (но не сами цвета), поскольку по описанию выходит, что скромный чёрный бабр держит в зубах храброго красного соболя.

Бабр в рекламе и массовой культуре

В настоящее время бабр часто используется как символ принадлежности Иркутску. Как официальный символ, бабр может быть: на указателях границ при въезде в Иркутскую область, на отличительном знаке губернатора области, на наградах области, на зданиях и в залах заседаний органов власти, на официальных бланках, печатях, областых печатных изданиях, в местах проведения официальных церемоний и торжественных мероприятий.

Неофициально иркутские фирмы, предприятия, учреждения и организации используют бабра на вывесках, печатях, бланках, визитных карточках, сувенирной продукции — и как часть своего названия, и для визуальной рекламы, как и множество иркутских сайтов; информационный портал Иркутска называется Бабр.ru. Промышленное предприятие ЗАО «Бабр» имеет сайт Zaobabr. Иркутская гостиница называется Hotel «Бабр». В Иркутске имеется Творческое объединение художников «Бабр» (основано в 1985).

Памятник бабру

В феврале 2011 городская дума Иркутска приняла решение установить скульптуру «Бабр». Первоначально геральдический символ Иркутска в бронзе предполагалось установить на съезде с Глазковского моста, на месте монументальной композиции «Кировский район Иркутска» (угол улиц Степана Разина и Чкалова).

Впоследствии для рассмотрения были предложены и другие места: начало 130-го квартала, площадка перед зданием компании «Востсибуголь» (район сквера имени Кирова) и в сквере на улице Франк-Каменецкого возле музея истории города.[2]

В июле 2012 дума Иркутска определила место памятника бабру на стрелке 130-го квартала — на месте бывшего лютеранского кладбища, где похоронены первый Иркутский губернатор и комендант города, а также другие, не менее важные для истории города люди.

Скульптура была установлена 4 октября 2012.

ID: 54107

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54107]54107[/a] x

|

|

Александра Мурзинцева26.05.2017 08:43

Геральдический тигр?

Уважаемые специалисты и знатоки,

прошу помощи в определении изображения. На мраморной архитектурной детали вырезана химера с гривой и хвостом льва, сильно вытянутой мордой, общими очертаниями тела напоминающая тигра. Происхождение, вероятно, - город Верхнеудинск Иркутской губернии (с 1934 г. - Улан-Удэ). На губернское гербовое животное - бабра - никак не похож. Хранится в геологическом фонде музея. Планирую, если подтвердиться гербовый характер изображения, передать его Музею истории города Улан-Удэ. Верно ли мое предположение, что это - геральдический тигр?

С уважением,

Александра

ID: 44952

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a44952]44952[/a] x

тигр.JPG

|

|

Михаил Шелковенко › Эксперт › ГГХ

26.05.2017 09:56

Любопытная зверушка, но вряд ли она имеет какое-то отношение к геральдике. Вещь совершенно самостоятельная и никак не привязана к этой тематике. Почти весь этот геральдический бестиарий (с фантастическими тиграми, антилопами, пантерами, эйнфилдами и йейлами) имеет западноевропейское происхождение и крайне редко использовался в российских гербах. Посмотрите здесь: www.excurs.ru/bestiary/Bestiary.htm

У нас только львы, грифоны да единороги были в ходу.

А иркутский бабр имеет вполне анекдотическое происхождение. Изначально в иркутских гербах был изображен вполне реальный амурский тигр (на местном наречии - бабр). Но при утверждении в герольдии губернского герба ошибочно изобразили бобра (по созвучию). А поскольку он несет в зубах соболя, ему придали вид хищника. Так и возникло фантастическое хищное существо в гербе - иркутский бабар. Более он нигде не фигурирует.

ID: 44954

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a44954]44954[/a] x

|

|

Александра Мурзинцева27.05.2017 15:54

Большое спасибо!

Отрицательный результат - тоже результат. Зато чтение форума натолкнуло меня на мысль, что мраморная деталь могла быть частью камина. До тех пор варианты с интерьером не рассматривались. Буду консультироваться дальше у архитекторов в Охране памятников.

С благодарностью,

Александра

ID: 44957

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a44957]44957[/a] x

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

20.01.2024 01:44

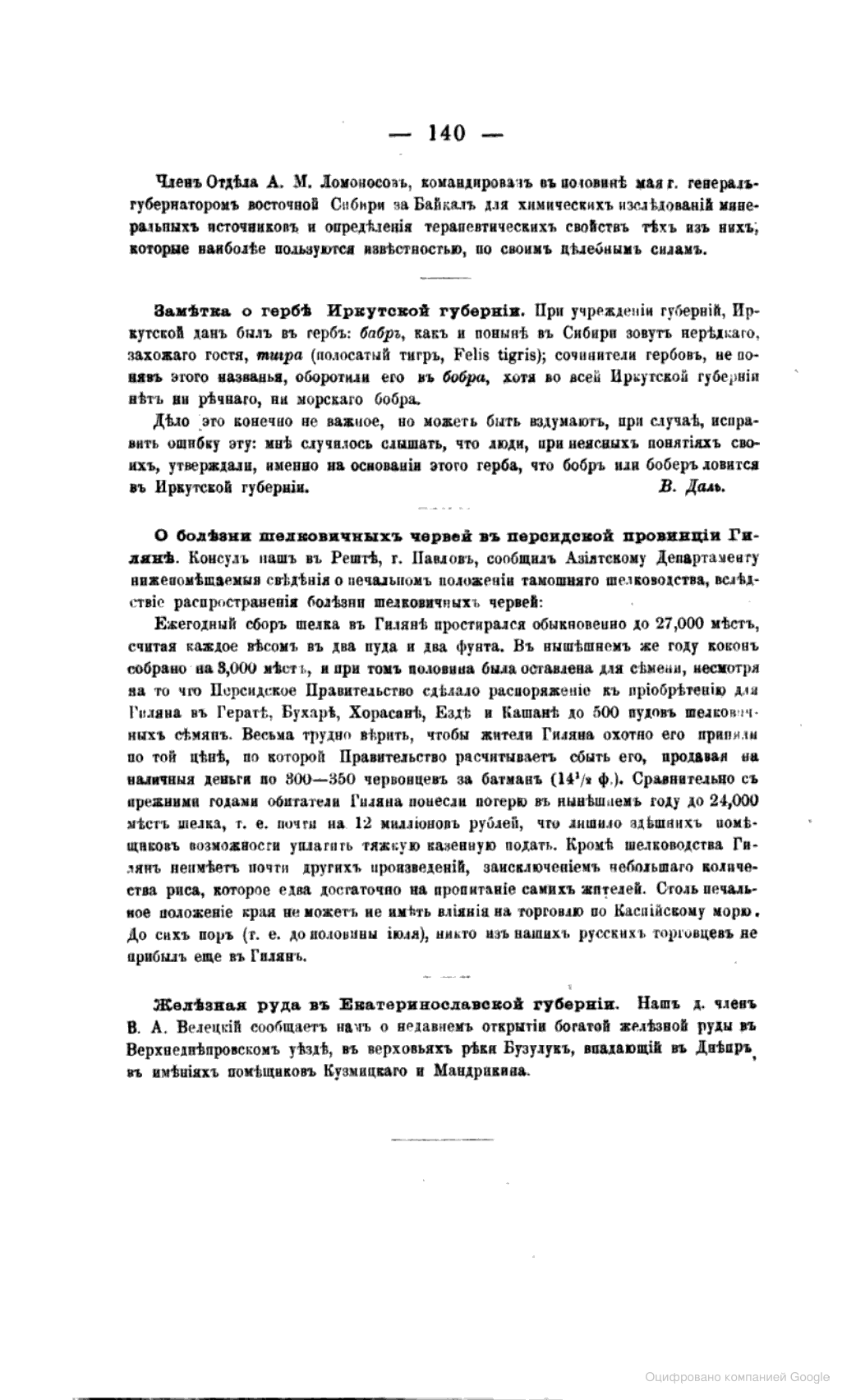

Заметки В. Даля по теме "баброведения": ----- 1. [Даль В. Заметка о гербе Иркутской губернии // Известия императорского Русского географического общества. СПб., 1866. Т. 2. С. 140.] Даль В. Замѣтка о гербѣ Иркутской губернiи // Извѣстия Императорскаго Русскаго географическаго общества. СПб., 1866. Т. 2. С. 140. Замѣтка о гербѣ Иркутской губернiи. При учрежденiи губернiй, Иркутской данъ былъ въ гербъ: бабръ, какъ и понынѣ в Сибири зовут нерѣдкаго, захожаго гостя, тигра (полосатый тигръ, Felis tigris); сочинители гербовъ, не понявъ этого названья, оборотили его въ бобра, хотя во всей Иркутской губернiи нѣт ни рѣчнаго, ни морскаго бобра.

Дело это конечно не важное, но можетъ быть вздумаютъ, при случаѣ исправить ошибку эту: мнѣ случилось слышать, что люди, при неясныхъ понятiяхъ своихъ, утверждали, именно на основанiи этого герба, что бобръ или боберъ ловится въ Иркутской губернiи.

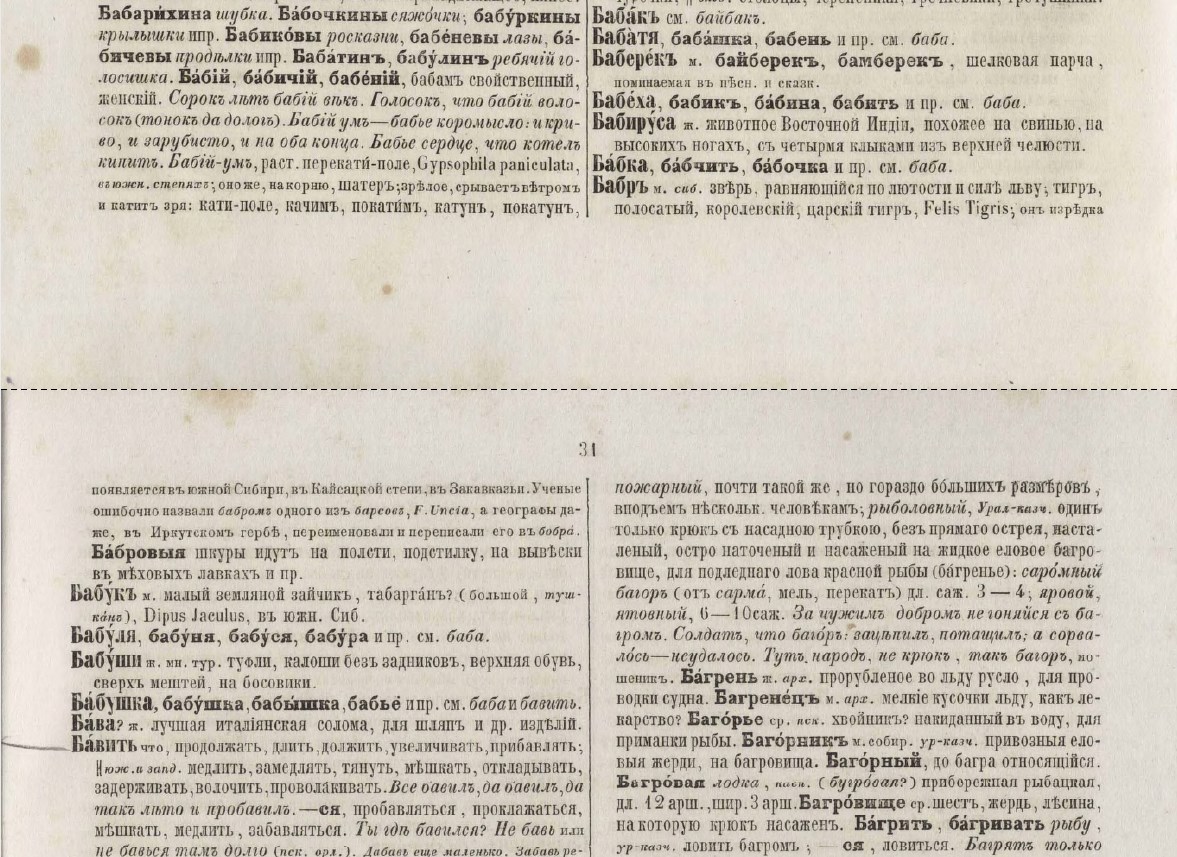

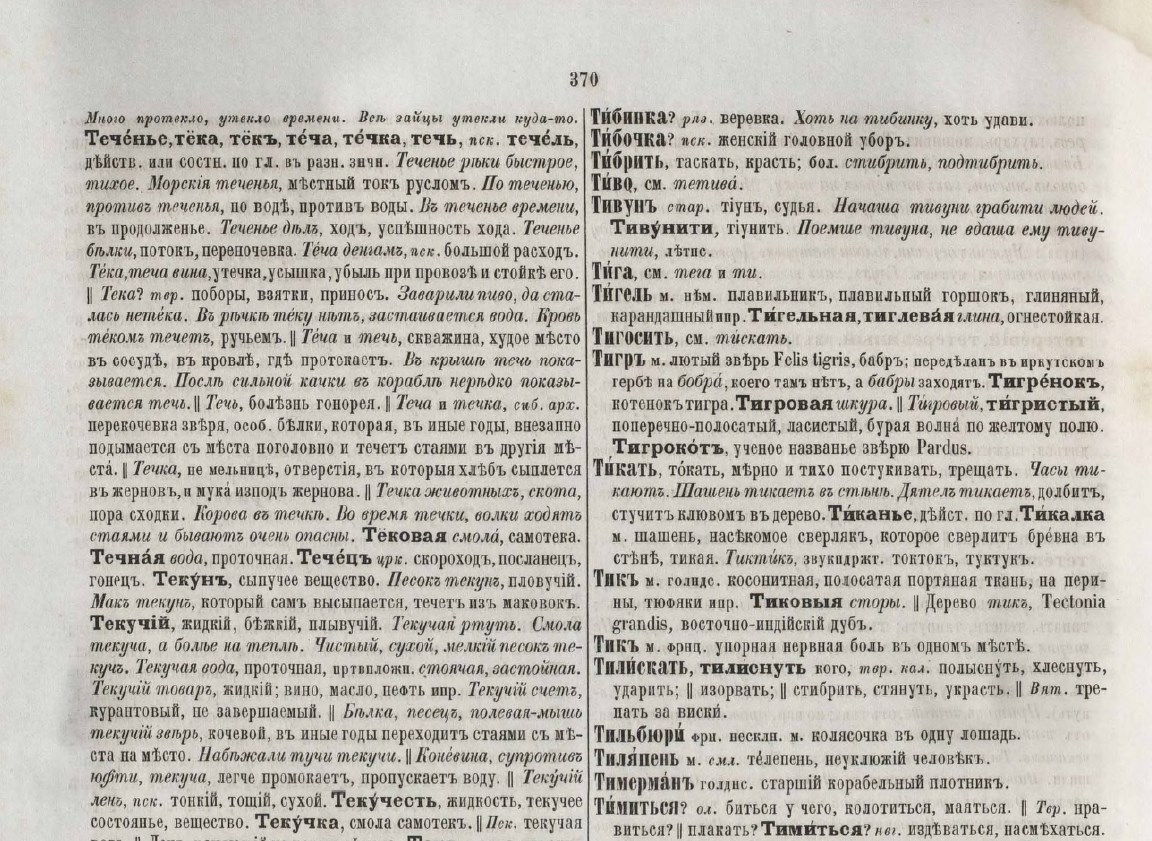

В. Даль ---- 2. [Бабр // Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863. Ч. 1. С. 30-31.] Бабръ // Даль В. Толковый словарь живаго великорусскаго языка. М., 1863. Ч. 1. С. 30-31. Бабръ м. сиб. звѣрь, равняющiйся по лютости и силѣ льву; тигръ, полосатый, королевскiй, царскiй тигръ, Felis Tigris ; онъ изрѣдка появляется въ южной Сибири, въ Кайсацкой степи, въ Закавказьи. Ученые ошибочно назвали бабромъ одного изъ барсовъ, F. Uncia, а географы даже, въ Иркутскомъ гербѣ, переименовали и переписали его въ бобра.

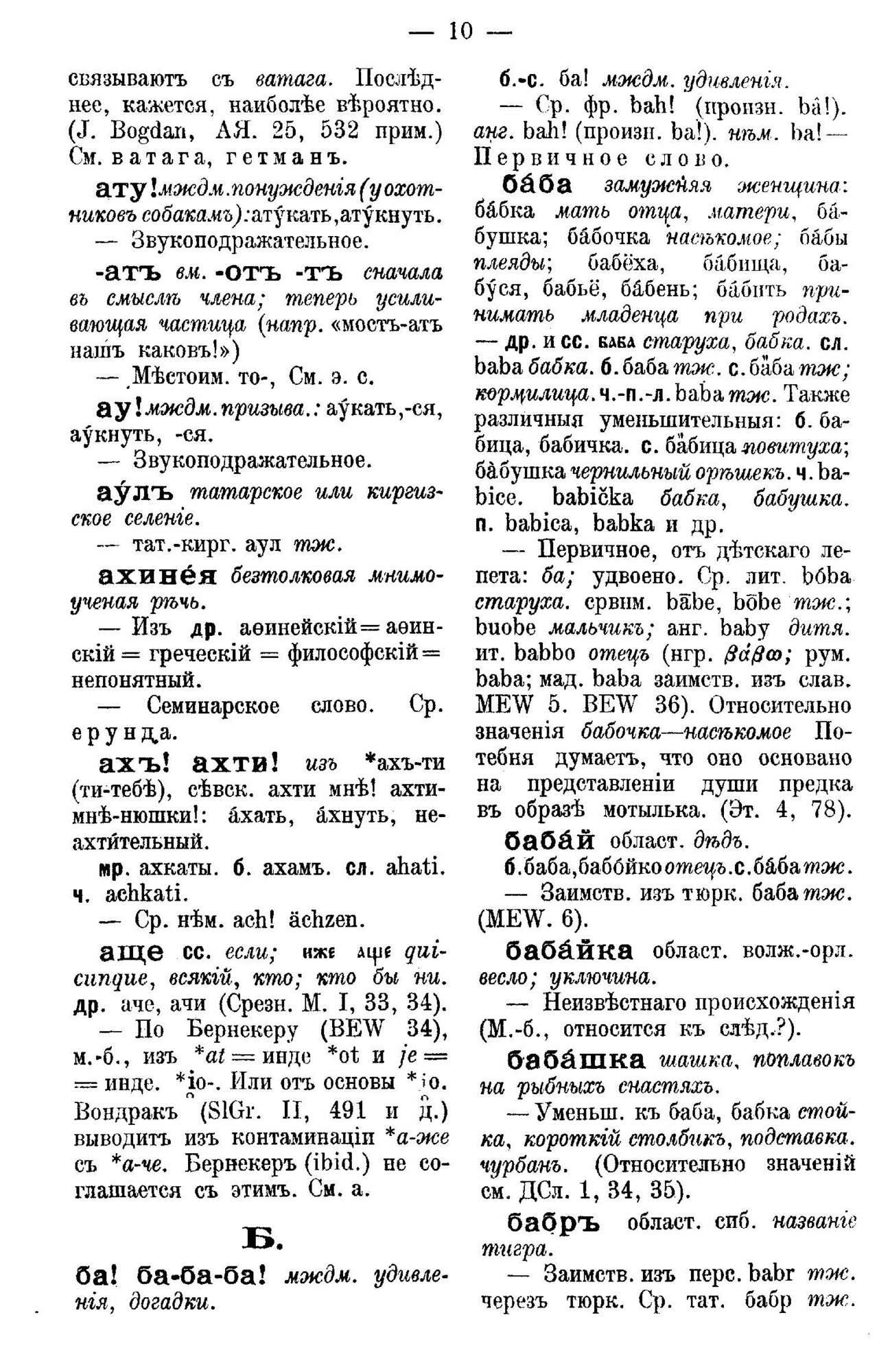

Бабровыя шкуры идутъ на полсти, подстилку, на вывѣски въ мѣховыхъ лавкахъ и пр. ---- 3. [Тигр// Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863. Ч. 1. С. 370.] Тигръ // Даль В. Толковый словарь живаго великорусскаго языка. М., 1863. Ч. 1. С. 370. Тигръ м. лютый звѣрь Felis tigris, бабръ; передѣланъ въ иркутскомъ гѣрбе на бобра, коего там нѣтъ, а бабры заходятъ. [...] ---- 4. [Бобр // Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863. Ч. 1. С. 89.] Бобръ // Даль В. Толковый словарь живаго великорусскаго языка. М., 1863. Ч. 1. С. 89. Бобръ [...] См. также бабръ. [...] ---- Тигром считается бабр и словаре Преображенского. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1910-1914. Т. 1. С. 10: б а б р област. сиб. название тигра.

— Заимств. из перс. babr тж. через тюрк. Ср. тат. бабр тж. [Отредактировано 31.01.2024 19:44] [Правки модератора] ID: 54060

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54060]54060[/a] x

1. Замѣтка о гербѣ Иркутской губернiи. 1866.

Бабр // Словарь В. Даля. 1863. Ч. 1. С. 30-31. Фрагмент.

Тигр // Словарь В. Даля. 1863. Ч. 4. С. 370. Фрагмент.

Бобр // Словарь В. Даля. 1863. Ч. 1. С. 89.

Бабр // Преображенский. 1910. С. 10.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

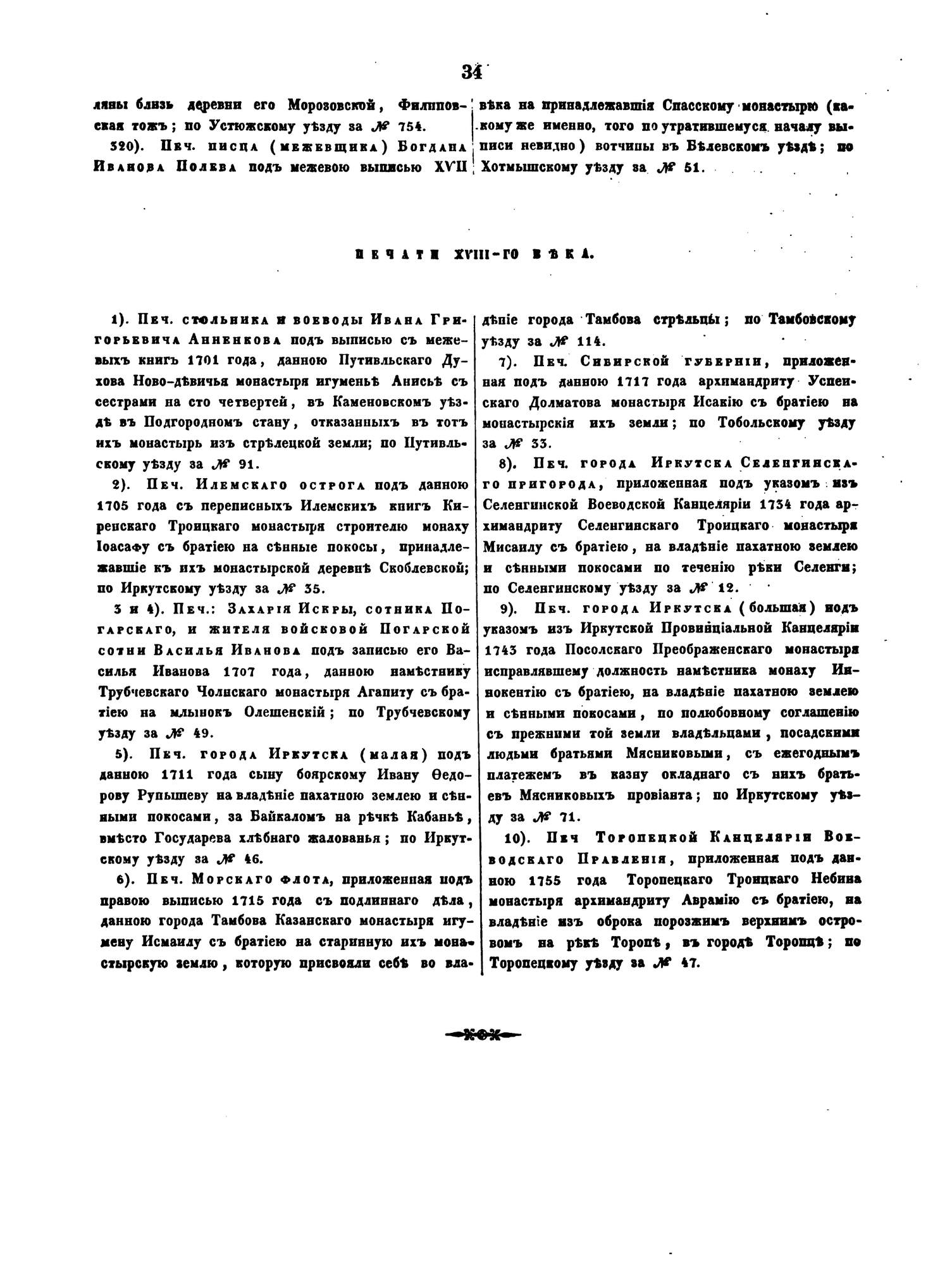

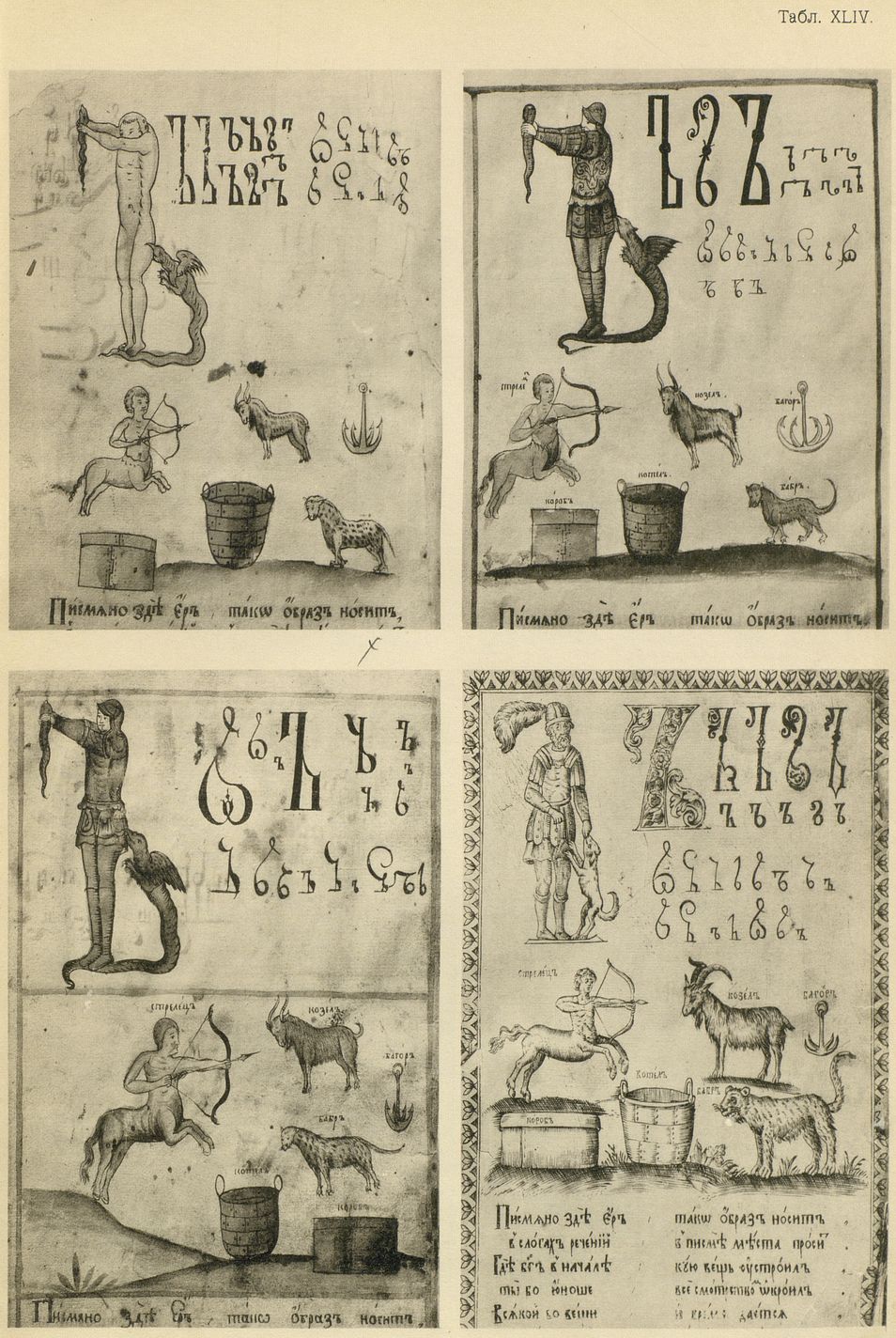

20.01.2024 02:43

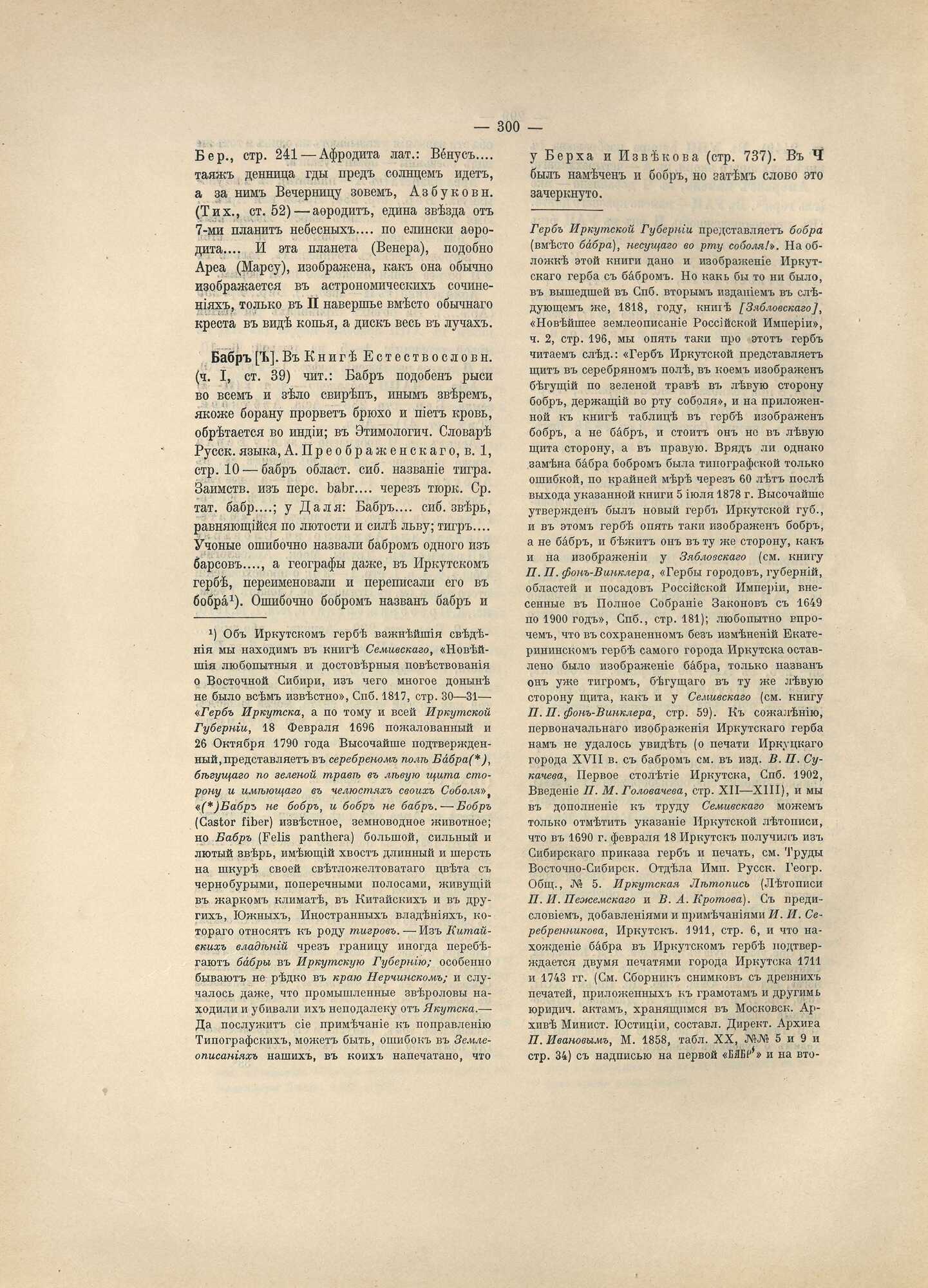

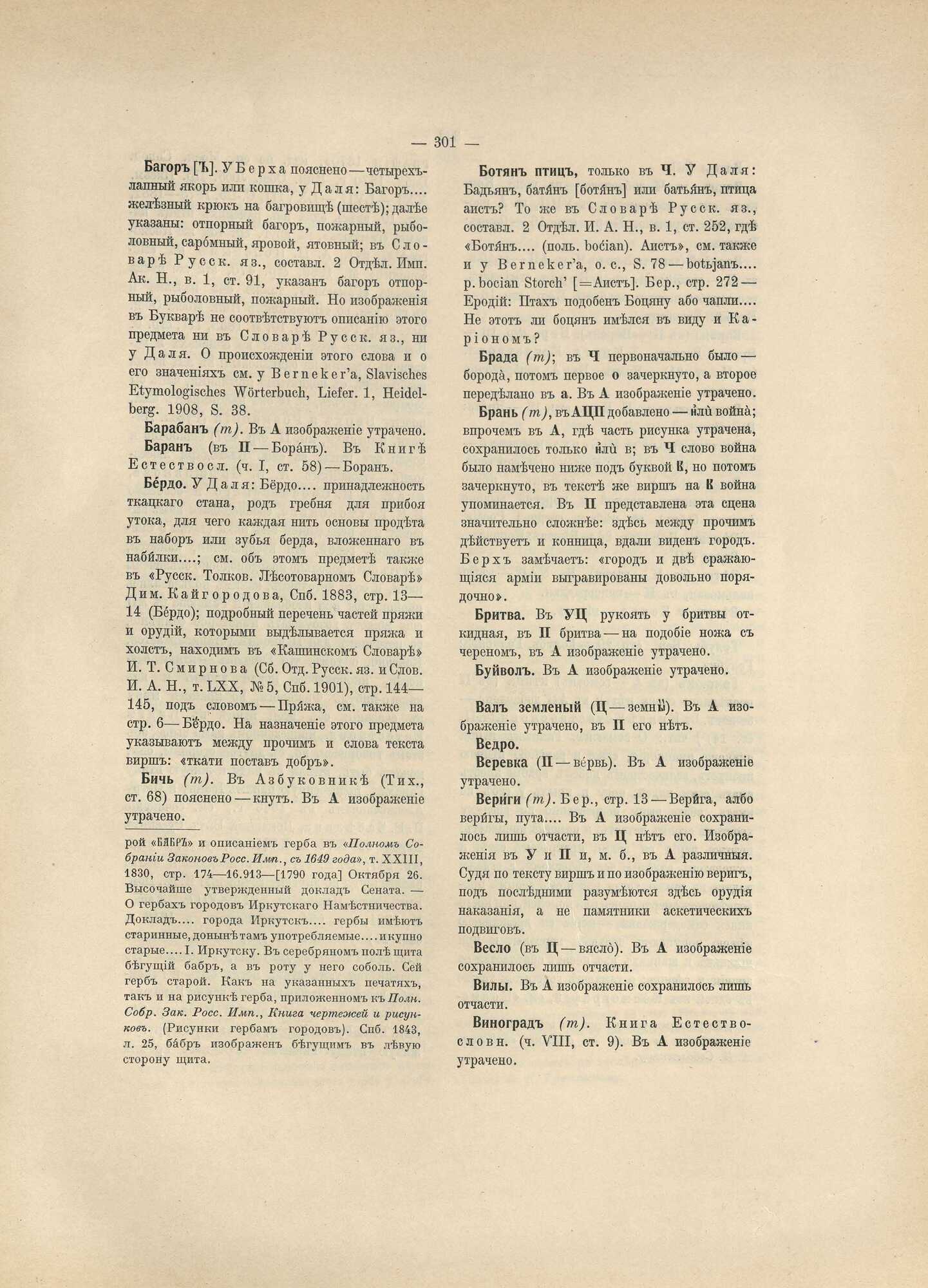

Изыскания Ивана Тарабрина по теме "баброведения": ---- [ Тарабрин И. Лицевой букварь Кариона Истомина // Древности: Труды императорского Московского археологического общества. М., 1916. Т. 25. С. 300-301.] Тарабринъ И. Лицевой букварь Карiона Истомина // Древности: Труды Императорскаго Московскаго археологическаго общества. М., 1916. Т. 25. С. 300-301. Примечание: "Лицевой букварь Кариона Истомина" с комментариями И. Тарабрина был опубликован тогда же в 1916 г. и как оттиск-извлечение - в виде отдельной книжки. Заметка о бабре (с примечаниями) в ней приводится на с. 52-53. Бабръ [Ъ]. Въ Книгѣ Естествословн. (ч. I, ст. 39) чит.: Бабръ подобснъ рыси

во всемъ и зѣло свирѣпъ, инымъ звѣремъ, якоже борану прорветъ брюхо и піетъ кровь, обрѣтается во индіи; въ Этімологич. Словарѣ Русск. языка, А. Преображенскаго, в. 1,

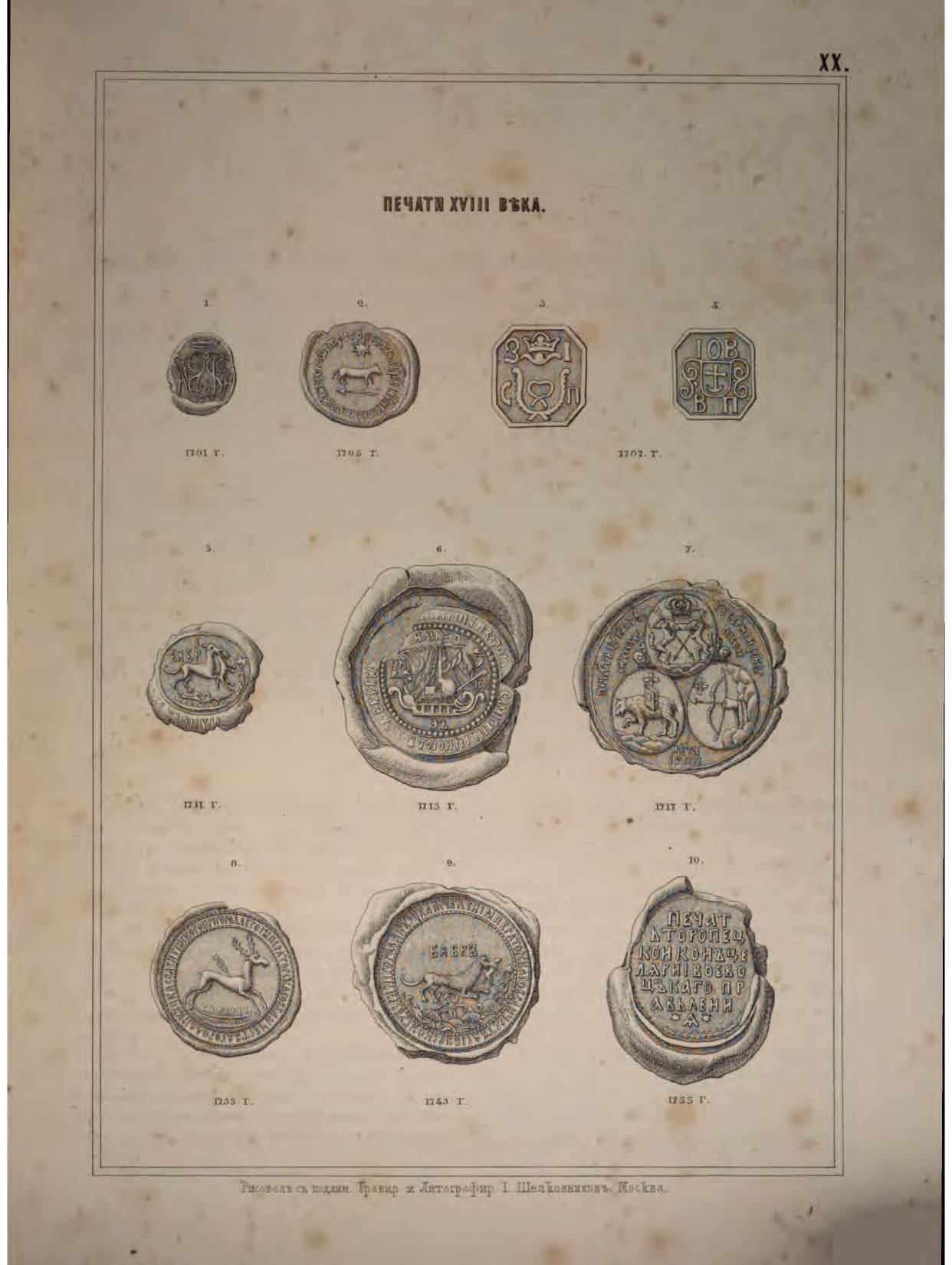

стр.10 — бабръ област. сиб. названіе тигра. Заимств. изъ перс. babr.... черезъ тюрк. Ср. тат. бабр....; у Даля: Бабръ.... сиб. звѣрь, равняющійся по лютости и силѣ льву; тигръ.... Учоные ошибочно назвали бабромъ одного изъ барсовъ...., а географы даже, въ Иркутскомъ гербѣ, переименовали и переписали его въ бобра 1). Ошибочно бобромъ названъ бабръ и у Берха и Извѣкова (стр. 737). Въ Ч былъ намѣченъ и бобръ, по затѣмъ слово это зачеркнуто. Сноска (примечания): 1) Объ Иркутскомъ гербѣ важнѣйшія свѣдѣнія мы находимъ въ книгѣ Семивскаго, «Новѣйшія любопытныя и достовѣрныя повѣствованія о Восточной Сибири, изъ чего многое донынѣ не было всѣмъ извѣстно», Спб. 1817, стр. 30—31— «Гербъ Иркутска, а по тому и всей Иркутской Губерніи, 18 Февраля 1696 пожалованный и 26 Октября 1790 года Высочайше подтвержденный, представляетъ въ серебреномъ полѣ Бабра(*), бѣгущаго по зеленой травѣ въ лѣвую щита сторону и имѣющаго въ челюстяхъ своихъ Соболя» «(*)Бабръ не бобръ, и бобръ не бабръ,—Бобръ (Castor fiber) извѣстное, земноводное животное; но Бабръ (Felis panthera) большой, сильный и лютый звѣрь, имѣющій хвостъ длинный и шерсть на шкурѣ своей свѣтложелтоватаго цвѣта съ чернобурыми, поперечными полосами, живущій въ жаркомъ климатѣ, въ Китайскихъ и въ другихъ, Южныхъ, Иностранныхъ владѣніяхъ, котораго относятъ къ роду тигровъ. — Изъ Китайскихъ владѣній чрезъ границу иногда перебѣгаютъ бабры въ Иркутскую Губернію; особенно бываютъ не рѣдко въ краю Нерчинскомъ; и случалось даже, что промышленные звѣроловы находили и убивали ихъ неподалеку отъ Якутска.— Да послужить сіе примѣчаніе къ поправленію Типографскихъ, можетъ быть, ошибокъ въ Землеописаніяхъ нашихъ, въ коихъ напечатано, что Гербъ Иркутской Губерніи представляетъ бобра (вмѣсто бабра), несущаго во рту соболя!». На обложке этой книги дано и изображеніе Иркутскаго герба съ бабромъ. Но какь бы то ни было, въ вышедшей въ Спб. вторымъ изданіемъ въ слѣдующемъ же, 1818, году, книгѣ [Зябловскаго], «Новѣйшее землеописаніе Россійской Имперіи», ч. 2, стр. 196, мы опять таки про этотъ гербъ читаемъ слѣд.: «Гербъ Иркутской представляетъ щитъ въ серебряномъ полѣ, въ коемъ изображенъ бѣгущій по зеленой травѣ въ лѣвую сторону бобръ, держащій во рту соболя», и на приложенной къ книгѣ таблицѣ въ гербѣ изображенъ бобръ, а не бабръ, и стоитъ онъ не въ лѣвую щита сторону, а въ правую. Врядъ ли однако замѣна бабра бобромъ была типографской только ошибкой, по крайней мѣрѣ черезъ 60 лѣтъ послѣ выхода указанной книги 5 іюля 1878 г. Высочайше утвержденъ былъ новый гербъ Иркутской губ., и въ этомъ гербѣ опять таки изображенъ бобръ, а не бабръ, и бѣжитъ онъ въ ту же сторону, какъ и на изображеніи у Зябловскаго (см. книгу П. П. фонъ-Винклера, «Гербы городовъ, губерній, областей и посадовъ Россійской Имперіи, внесенные въ Полное Собраніе Законовъ съ 1649 по 1900 годъ», Спб., стр. 181); любопытно впрочемъ, что въ сохраненномъ безъ измѣненій Екатерининскомъ гербѣ самого города Иркутска оставлено было изображеніе бабра, только названъ онъ уже тигромъ, бѣгущаго въ ту же лѣвую сторону щита, какъ и у Семивскаго (см. книгу П. П. фонъ-Винклера, стр. 59). Къ сожалѣнію, первоначальнаго изображенія Иркутскаго герба намъ не удалось увидѣть (о печати Иркуцкаго города ХУІІ в. съ бабромъ см. въ изд. В. П. Сукачева, Первое столѣтіе Иркутска, Спб. 1902, Введенiе П. М. Головачева, стр. XII—XIII), и мы въ дополненіе къ труду Семивскаго можемъ только отмѣтить указаніе Иркутской лѣтописи, что въ 1690 г. февраля 18 Иркутскъ получилъ изъ Сибирскаго приказа гербъ и печать, см. Труды Восточно-Сибирск. Отдѣла Имп. Русск. Геогр. Общ., № 5. Иркутская Лтътописъ (Лѣтописи П. И. Пежемскаго и В. А. Кротова). Съ предисловіемъ, добавленіями и примѣчаніями И. И. Серебренникова, Иркутскъ. 1911, стр. 6, и что нахожденіе 6а6pa въ Иркутскомъ гербѣ подтверждается двумя печатями города Иркутска 1711 и 1743 гг. (См. Сборникъ снимковъ съ древнихъ печатей, приложенныхъ къ грамотамъ и другимъ юридич. актамъ, хранящимся въ Московск. Архивѣ Минист. Юстиціи, составл. Директ. Архива П. Ивановымъ, М. 1858, табл. XX, №№ 5 и 9 и стр. 34) съ надписью на первой «БЯБР» и на второй «БАБРЪ» и описаніемъ герба въ «Полномъ Собранiи Законовъ Росс. Имп., съ 1649 года», т. XXIII, 1830, стр. 174—16.913—[1790 года] Октября 26. Высочайше утвержденный докладъ Сената. — О гербахъ городовъ Иркутскаго Намѣстничества.

Докладъ.... города Иркутскъ.... гербы имѣютъ старинные, донынѣ тамъ употребляемые.... икупно старые.... I. Иркутску. Въ серебряномъ полѣ щита бѣгущій бабръ, а въ роту у него соболь. Сей гербъ старой. Какъ на указанныхъ печатяхъ, такъ и на рисункѣ герба, приложенномъ къ Полн. Собр. Зак. Росс. Имп., Книга чертежей и рисунковъ. (Рисунки гербамъ городовъ). Спб. 1843, л. 25, бабръ изображенъ бѣгущимъ въ лѣвую сторону щита. См. также прилагаемые упомянутые страницы: - Семивский Н. Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири... из чего многое доныне не было всем известно. СПб., 1817. С. 30-31. (в книге Семивского еще есть версия стихотворения Кантемира со словами "гдѣ соболя рвётъ бабръ", с. 44; бабр упоминается и среди животных и на с. 188 - причем отдельно от тигра и барса; изображение герба есть на фронтисписе книги - такой же герб Иркутска изображен и на карте Байкала в самом конце книги; еще, но совсем плохоразличимые гербы изображены на ил. I-II с планом и видом Иркутска; а также на ил. IX с аллегорическим изображением Иркутской губернии) - Зябловский Е.Ф. Новейшее землеописание Российской империи. Ч. 2. СПб., 1807. С. 196. - Головачев П.М. Введение // Первое столетие Иркутска. СПб.: Изд. В.П. Сукачева, 1902. С. XII-XIII. - Иркутская летопись (Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова) // Труды Восточно-Сибирского отдела ИРГО. № 5. Иркутск, 1911. С. 6. - Сборник снимков с древних печатей приложенных к грамотам и другим юридическим актам хранящимся в Московском архиве министерства юстиции составленный директором архива П. Ивановым. М. Тип. С. Селивановского. 1858. Табл. XX и С. 34. [Отредактировано 31.01.2024 21:26] [Правки модератора] ID: 54061

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54061]54061[/a] x

Лицевой букварь. 1916. С. 300.

Лицевой букварь. 1916. С. 301.

Семивский. 1817. С. 30.

Семивский. 1817. С. 31.

Зябловский. 1807. Ч. 2. С. 196.

Головачев. 1902. С. XII-XIII.

Иркутская летопись. 1911. С. 6.

Иванов. Печати. 1858. Табл. XX.

Иванов. Печати. 1858. С. 34.

Лицевой букварь. 1916. Табл. XLIV.

Семивский. 1817. с. 188.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

20.01.2024 02:59

Иллюстрации к предыдущему посту ---- Рисунок с гербом Иркутской губернии к Землеописанию Зябловского 1807/1818 гг. Коллаж с гербами Иркутска и городов Иркутской губернии на фронтисписе (заглавном листе) книги Семивского: Ил. I. План Иркутска в книге Семивского: Ил. II. Вид Иркутска с Севера в книге Семивского: Ил. IX с аллегорическим изображением Иркутской губернии в книге Семивского: [Отредактировано 31.01.2024 21:19] [Правки модератора] ID: 54084

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54084]54084[/a] x

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

20.01.2024 14:09

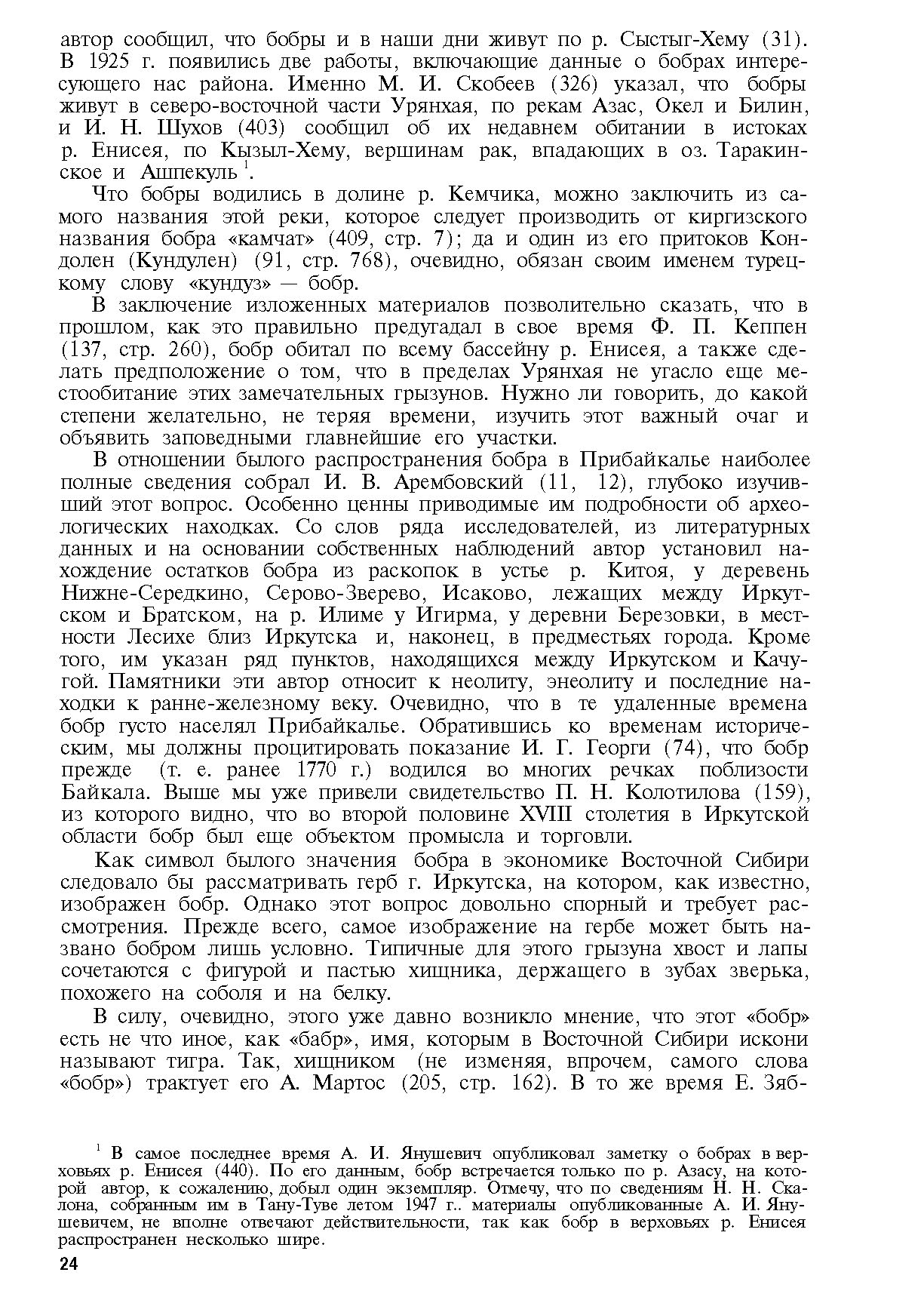

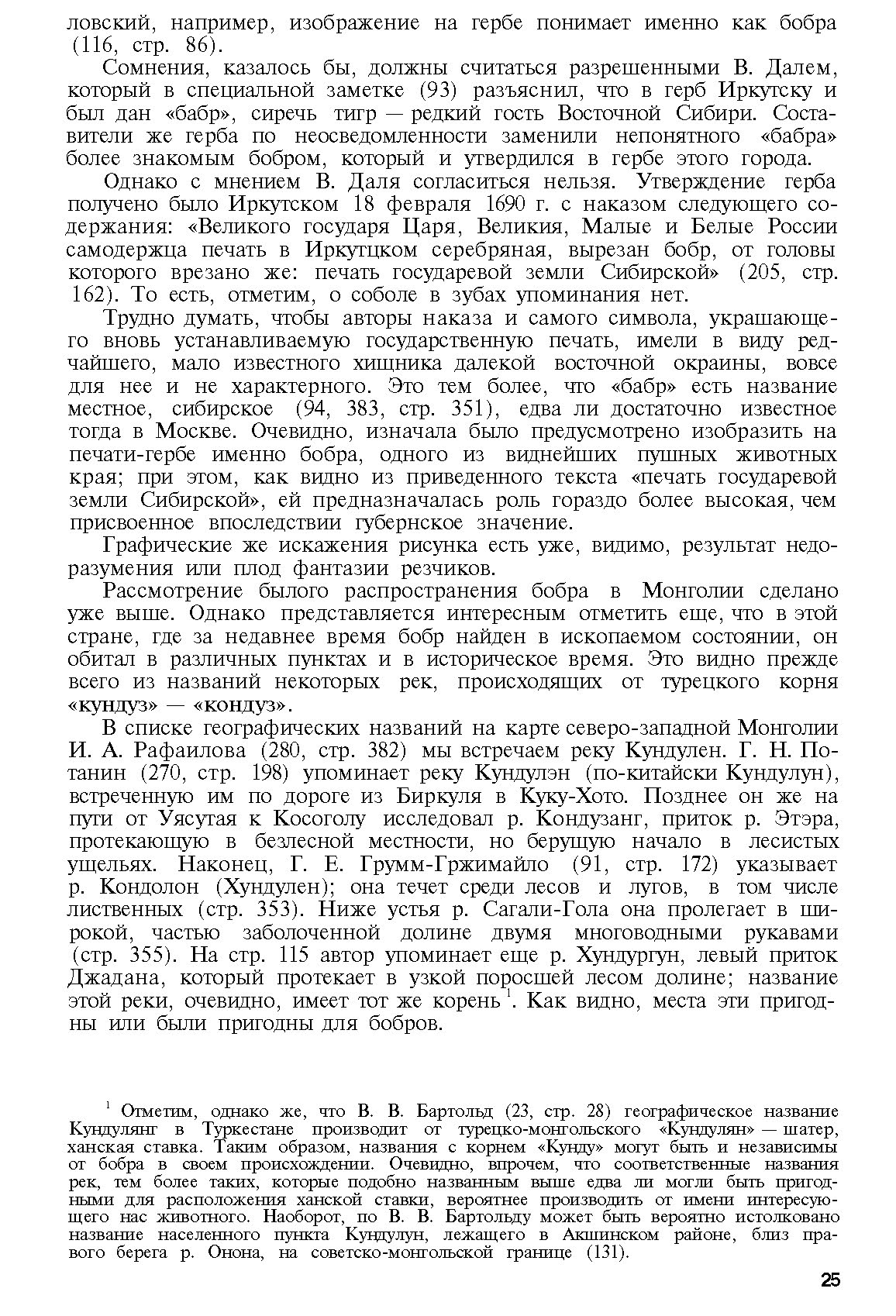

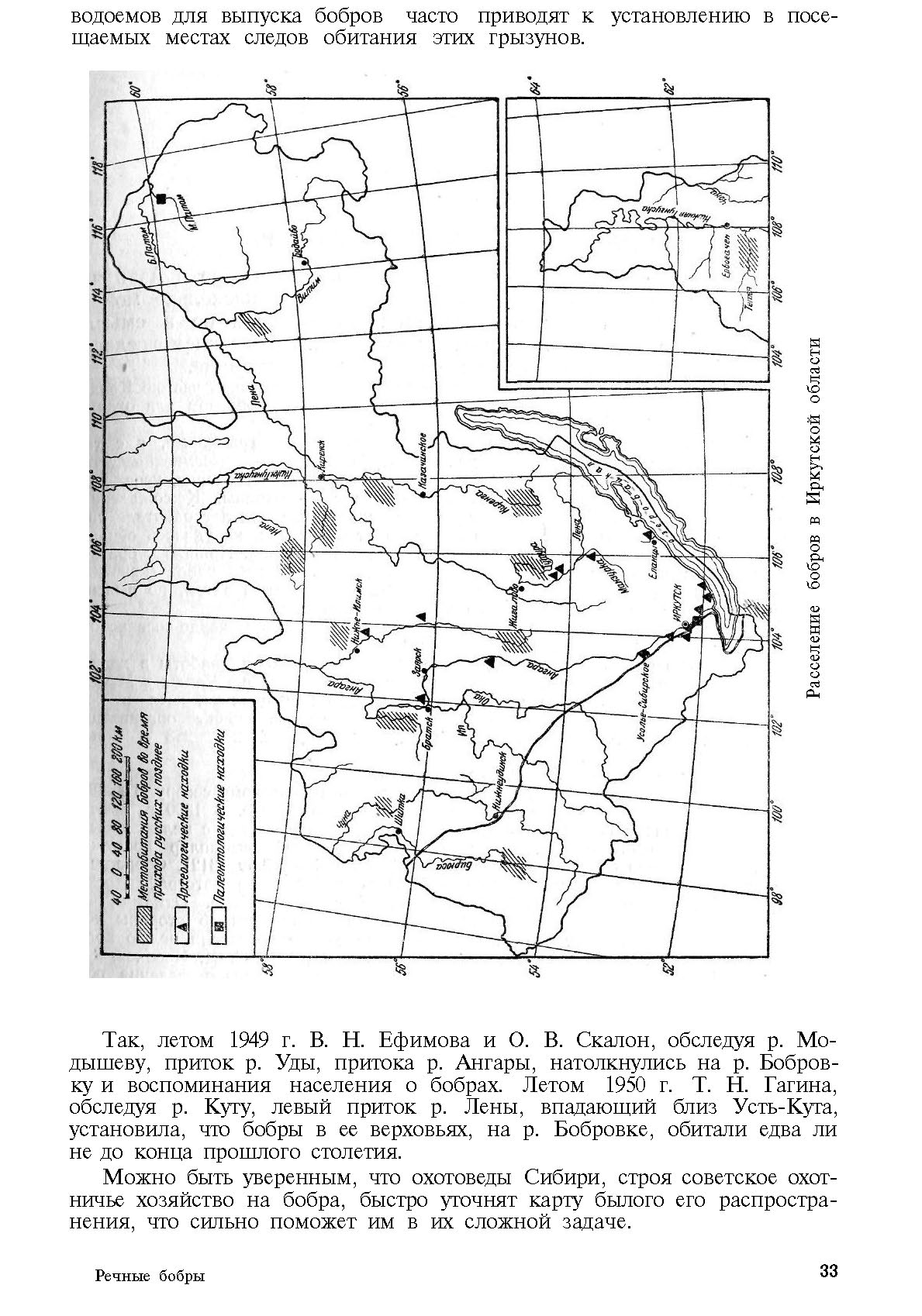

Изыскания Василия Николаевича Скалона (доктор биологических наук, профессор Иркутского сельскохозяйственного института, зоолог, охотовед, краевед, основатель факультета охотоведения ИСХИ) по теме "баброведения": ---- Скалон В.Н. Речные бобры Северной Азии. Под науч. ред. В.И. Цалкина. М.: Изд. МОИЦ, 1951. С. 24-25. В отношении былого распространения бобра в Прибайкалье наиболее полные сведения собрал И. В. Арембовский (11, 12), глубоко изучивший этот вопрос. Особенно ценны приводимые им подробности об археологических находках. Со слов ряда исследователей, из литературных данных и на основании собственных наблюдений автор установил нахождение остатков бобра из раскопок в устье р. Китоя, у деревень Нижне-Середкино, Серово-Зверево, Исаково, лежащих между Иркутском и Братском, на р. Илиме у Игирма, у деревни Березовки, в местности Лесихе близ Иркутска и, наконец, в предместьях города. Кроме того, им указан ряд пунктов, находящихся между Иркутском и Качугой. Памятники эти автор относит к неолиту, энеолиту и последние находки к ранне-железному веку. Очевидно, что в те удаленные времена бобр густо населял Прибайкалье. Обратившись ко временам историческим, мы должны процитировать показание И. Г. Георги (74), что бобр прежде (т. е. ранее 1770 г.) водился во многих речках поблизости Байкала. Выше мы уже привели свидетельство П. Н. Колотилова (159), из которого видно, что во второй половине XVIII столетия в Иркутской области бобр был еще объектом промысла и торговли.

Как символ былого значения бобра в экономике Восточной Сибири следовало бы рассматривать герб г. Иркутска, на котором, как известно, изображен бобр. Однако этот вопрос довольно спорный и требует рассмотрения. Прежде всего, самое изображение на гербе может быть названо бобром лишь условно. Типичные для этого грызуна хвост и лапы сочетаются с фигурой и пастью хищника, держащего в зубах зверька, похожего на соболя и на белку.

В силу, очевидно, этого уже давно возникло мнение, что этот «бобр» есть не что иное, как «бабр», имя, которым в Восточной Сибири искони называют тигра. Так, хищником (не изменяя, впрочем, самого слова «бобр») трактует его А. Мартос (205, стр. 162). В то же время Е. Зябловский, например, изображение на гербе понимает именно как бобра (116, стр. 86).

Сомнения, казалось бы, должны считаться разрешенными В. Далем, который в специальной заметке (93) разъяснил, что в герб Иркутску и был дан «бабр», сиречь тигр — редкий гость Восточной Сибири. Составители же герба по неосведомленности заменили непонятного «бабра» более знакомым бобром, который и утвердился в гербе этого города.

Однако с мнением В. Даля согласиться нельзя. Утверждение герба получено было Иркутском 18 февраля 1690 г. с наказом следующего содержания: «Великого государя Царя, Великия, Малые и Белые России самодержца печать в Иркутцком серебряная, вырезан бобр, от головы которого врезано же: печать государевой земли Сибирской» (205, стр. 162). То есть, отметим, о соболе в зубах упоминания нет.

Трудно думать, чтобы авторы наказа и самого символа, украшающего вновь устанавливаемую государственную печать, имели в виду редчайшего, мало известного хищника далекой восточной окраины, вовсе для нее и не характерного. Это тем более, что «бабр» есть название местное, сибирское (94, 383, стр. 351), едва ли достаточно известное тогда в Москве. Очевидно, изначала было предусмотрено изобразить на печати-гербе именно бобра, одного из виднейших пушных животных края; при этом, как видно из приведенного текста «печать государевой земли Сибирской», ей предназначалась роль гораздо более высокая, чем присвоенное впоследствии губернское значение.

Графические же искажения рисунка есть уже, видимо, результат недоразумения или плод фантазии резчиков.

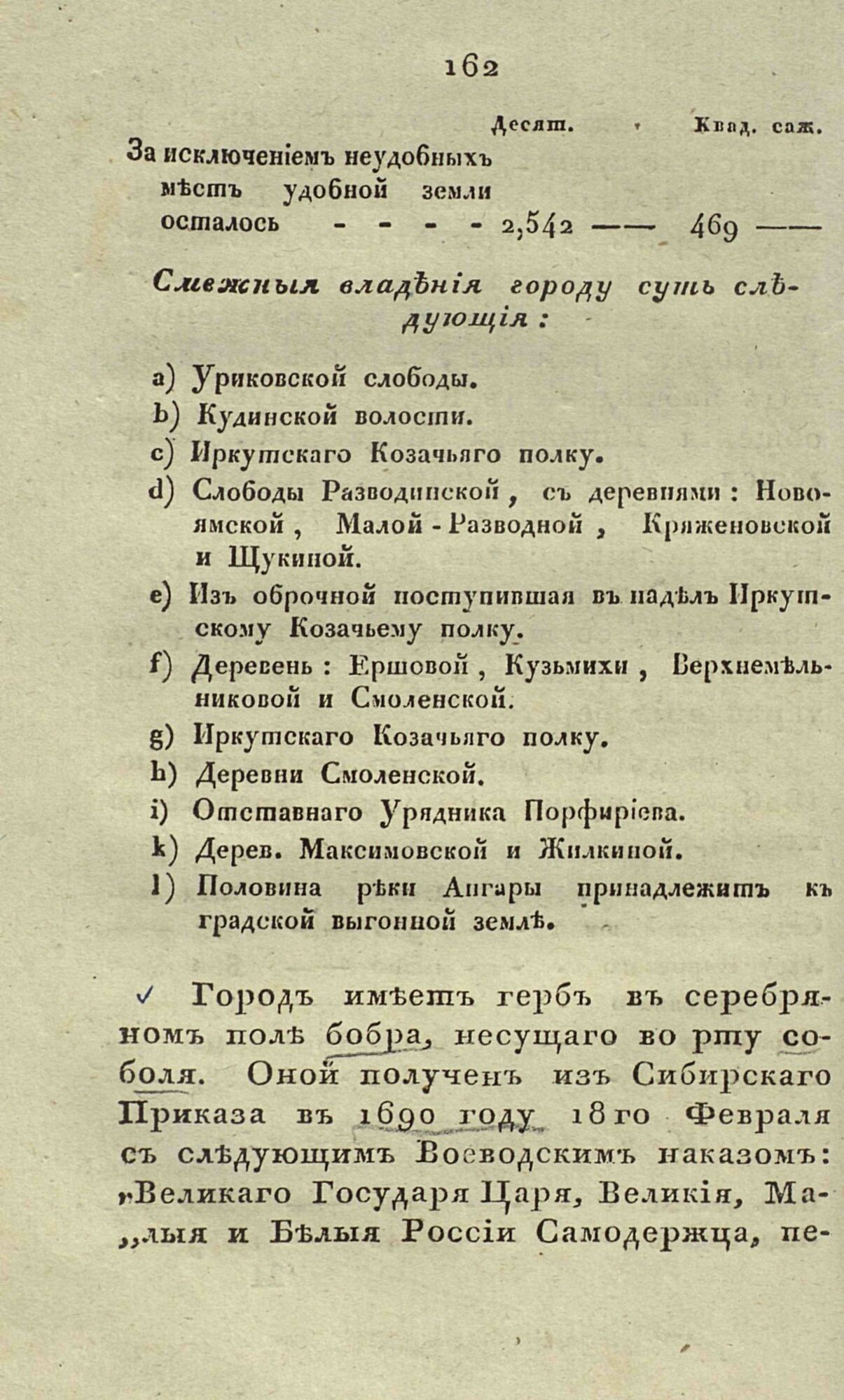

Также в книге В.Н. Скалона на с. 32-33 говорится о расселении в прошлом речного бобра восточнее р. Енисей и даже приводится карта расселения речных бобров в Иркутской области. ---- А вот что пишет в своем длинном письме из Иркутска в январе 1824 г. Алексей Мартос (на что ссылается В.Н. Скалон в списке литературы под № 205 - Мартос А. Письма о Восточной Сибири. М.: Университетская типография, 1827. С. 162): Городъ имеетъ гербъ въ серебряномъ полѣ 6o6pa, несущаго во рту соболя. Оной полученъ изъ Сибирскаго Приказа въ 1690 году 18го Февраля съ слѣдующимъ Воеводскимъ наказомъ:"Великаго Государя Царя, Великія, Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, печать въ Иркутскомъ серебряная, вырѣзанъ бобръ, отъ головы коего вырѣзано же: печать Государевой земли "Сибирской."

Бобръ, данный въ гербъ Иркутску, находится въ Иркутскомъ, Верхнеудинскомъ и Нерчинскомъ округахъ изъ всѣхъ Сибири звѣрей рѣже. Онъ превосходенъ своею крѣпостью и храбростью, пo желтой шерсти имѣетъ черныя пятна, ростомъ съ большаго волка. Всѣ звѣри ужасаются и не переходятъ чрезъ слѣдъ его. Здѣшніе отважные Буряты однакожь изрѣдка бьютъ его изъ ружей, и то сія охота тогда удается имъ, когда страшный звѣрь спитъ на каменныхъ горахъ и утесахъ. И такъ, ни какъ не должно этого бобра смѣшивать съ бобромъ. Очевидно, что А. Мартос под словом "бобр" в своем тексте имеет в виду совершенно не речного бобра, а какого-то хищного зверя - возможно, леопарда или барса (т.к. пишет о пятнах, а не о полосах, то речь, вероятно не о тигре). Но биолог В.Н. Скалон почему-то полностью проигнорировал именно зоологические детали в письме А. Мартоса, взяв из него только описание печати как первоисточника (сам А. Мартос не указывает в письме откуда почерпнул сведения о печати). Из Ирпедии: Алексей Иванович Мартос (1 декабря 1790, г. Санкт-Петербург, Российская империя – 13 августа 1842, г. Ставрополь, Российская империя) — государственный служащий, литератор и переводчик. Сын известного русского скульптора И. Мартоса, автора памятника Минину и Пожарскому в Москве. Образование получил в инженерном корпусе, который окончил в 1809. В 1818 по болезни вышел в отставку. В 1821 вернулся на службу в чине надворного советника в Енисейское губернское правление, с 1824 занимает пост председателя Енисейского губернского суда. В Сибири прослужил до 1827. В дальнейшем занимал должность губернского прокурора в Новгородской губернии. В годы сибирской службы совершил несколько поездок по краю, в 1823 посетил Иркутск. Итогом его поездки к китайской границе и обратно стала книга «Письма из Восточной Сибири», в которой много страниц уделено всестороннему описанию Иркутска и его окрестностей. В это же время опубликовал несколько статей о Сибири в столичных газетах. ---- Под № 383 с указанием с. 351 в списке литературы у В.Н. Скалона значится: Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири, СПб, 1867. Но в этом издании 1867 г. статья "Бабр" находится на с. 376-386. На с. 351 же такая статья начинается в издании 1884 г.: Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. (1856-1863). СПб.: А.С. Суворин, 1884. XII, 678, II с., 5 л. ил. На страницах 351-369 - статья "Бабр". См. PDF-файл с версией в издании 1884 г. [Отредактировано 28.01.2024 18:57] [Правки модератора] ID: 54062

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54062]54062[/a] x

Скалон. 1951. С. 24.

Скалон. 1951. С. 25.

Мартос. 1827. С. 162.

Мартос. 1827. С. 163.

Скалон. 1951. С. 32.

Скалон. 1951. С. 33.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

20.01.2024 16:44

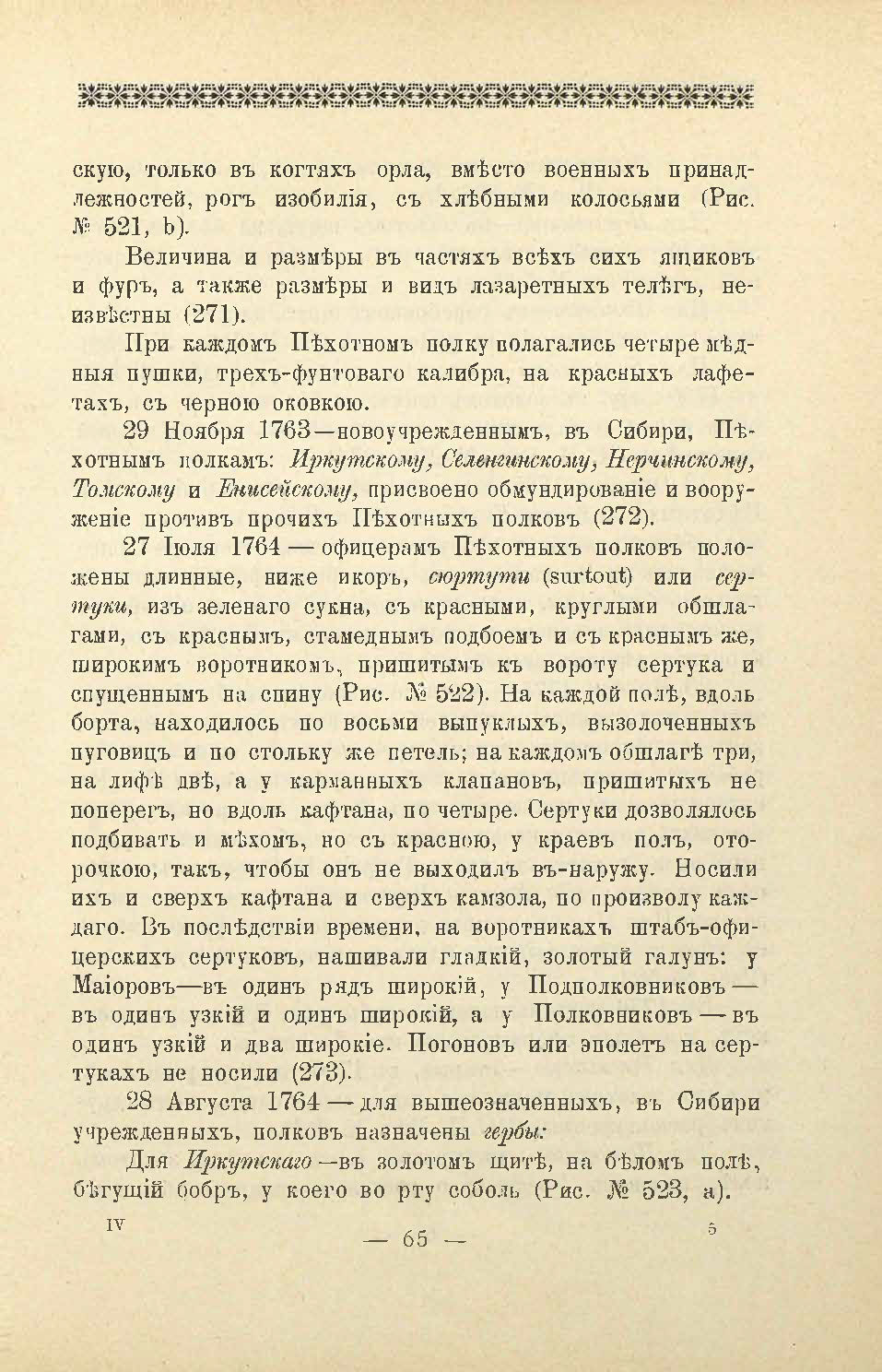

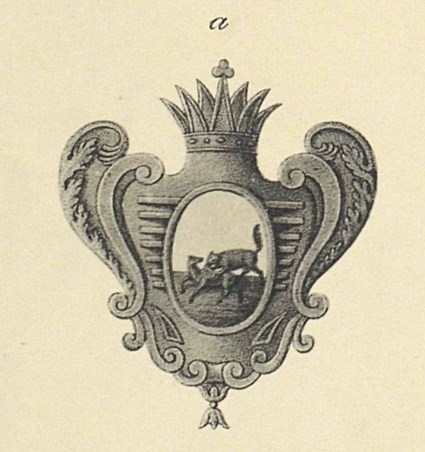

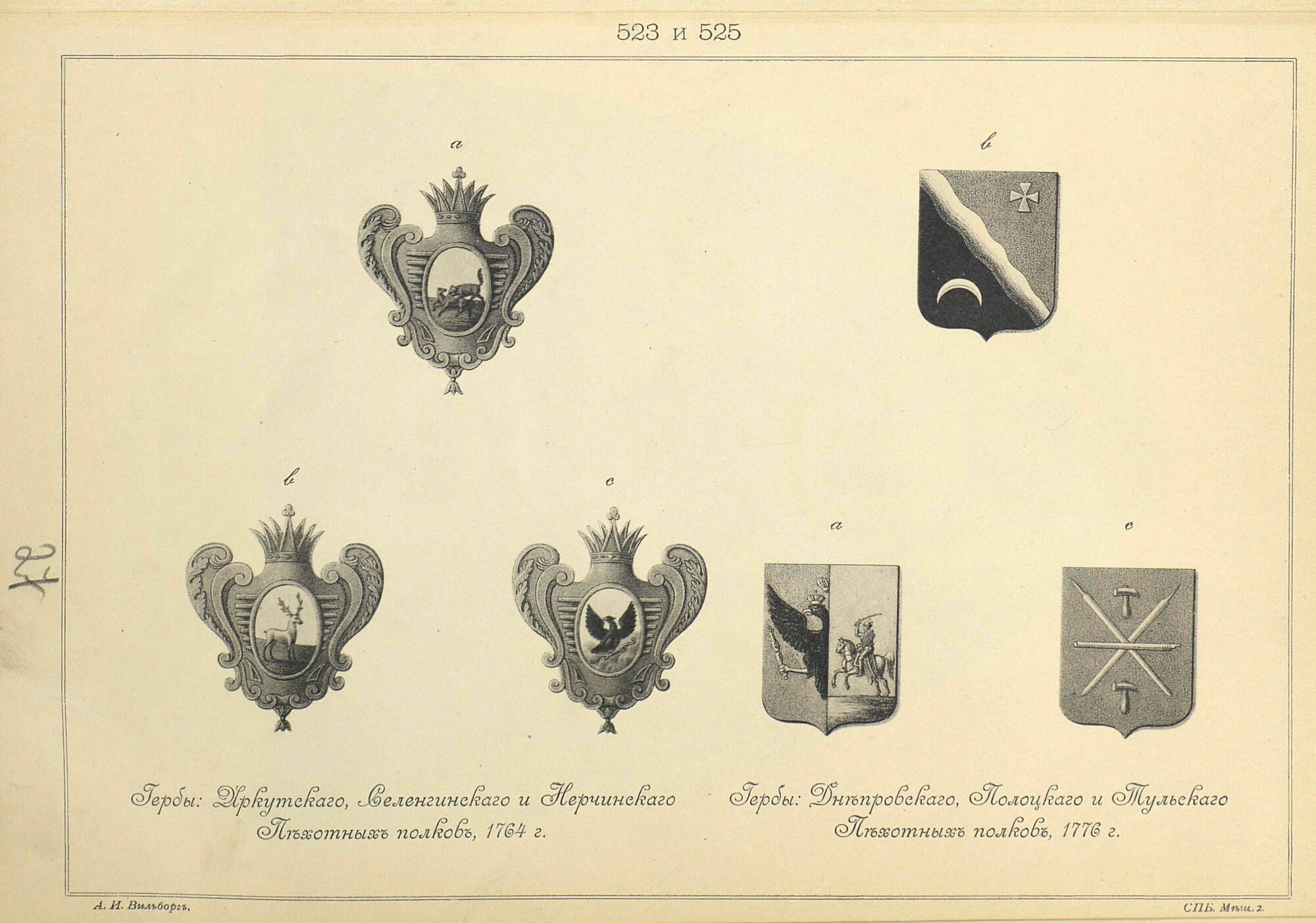

След, оставленный в "баброведении" Александром Васильевичем Висковатовым. ---- Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск Текст : с рисунками, составленное по Высочайшему повелению. Ч. 4. СПб.: Тип. "В.С. Балашев и Ко", Фонтанка, 95. С. 65: 28 Августа 1764 - для вышеозначенныхъ, въ Сибири учрежденныхъ, полковъ назначены гepбы:

Для Иркутскаго – въ золотомъ щитѣ, на бѣломъ полѣ бѣгущiй бобръ, у коего во рту соболь (Рис. No 523, а). Далее, уже на с. 66, идут описания гербов Селенгинского, Нечинского, Томского и Енисейского, а также ссылка: "(274)". Чему в списке источников на с. 14а соответствует: Московскаго Отдѣленiя Архива Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства, изъ дѣлъ Секретной Экспедицiи, Книгa за № 161,

лист 32 слѣд. Для сравнения: оригинальный исторический рисунок 1764 г. знамени Иркутского полка с эмблемой в дополнениях к Знаменному гербовнику Миниха: Рисунок в книге Висковатова отличается значительно. [Отредактировано 28.01.2024 16:57] [Правки модератора] ID: 54063

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54063]54063[/a] x

Висковатов. 1899. Ч. 4. С. 65.

Рис. 523 а (отдельно)

Висковатов. 1899. Ч. 4. С. 66.

Лист с рис. 523 и 525.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

20.01.2024 20:19

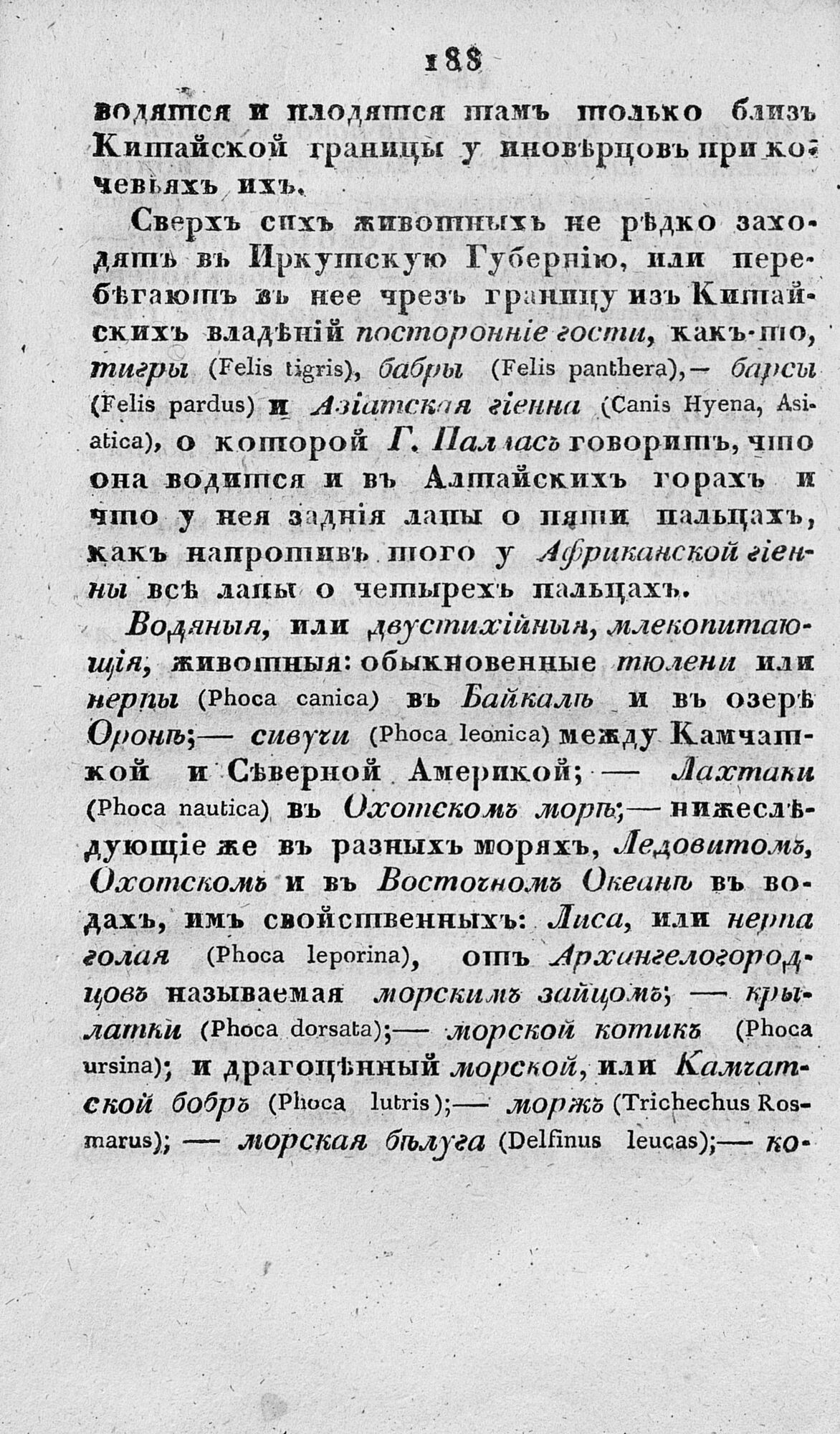

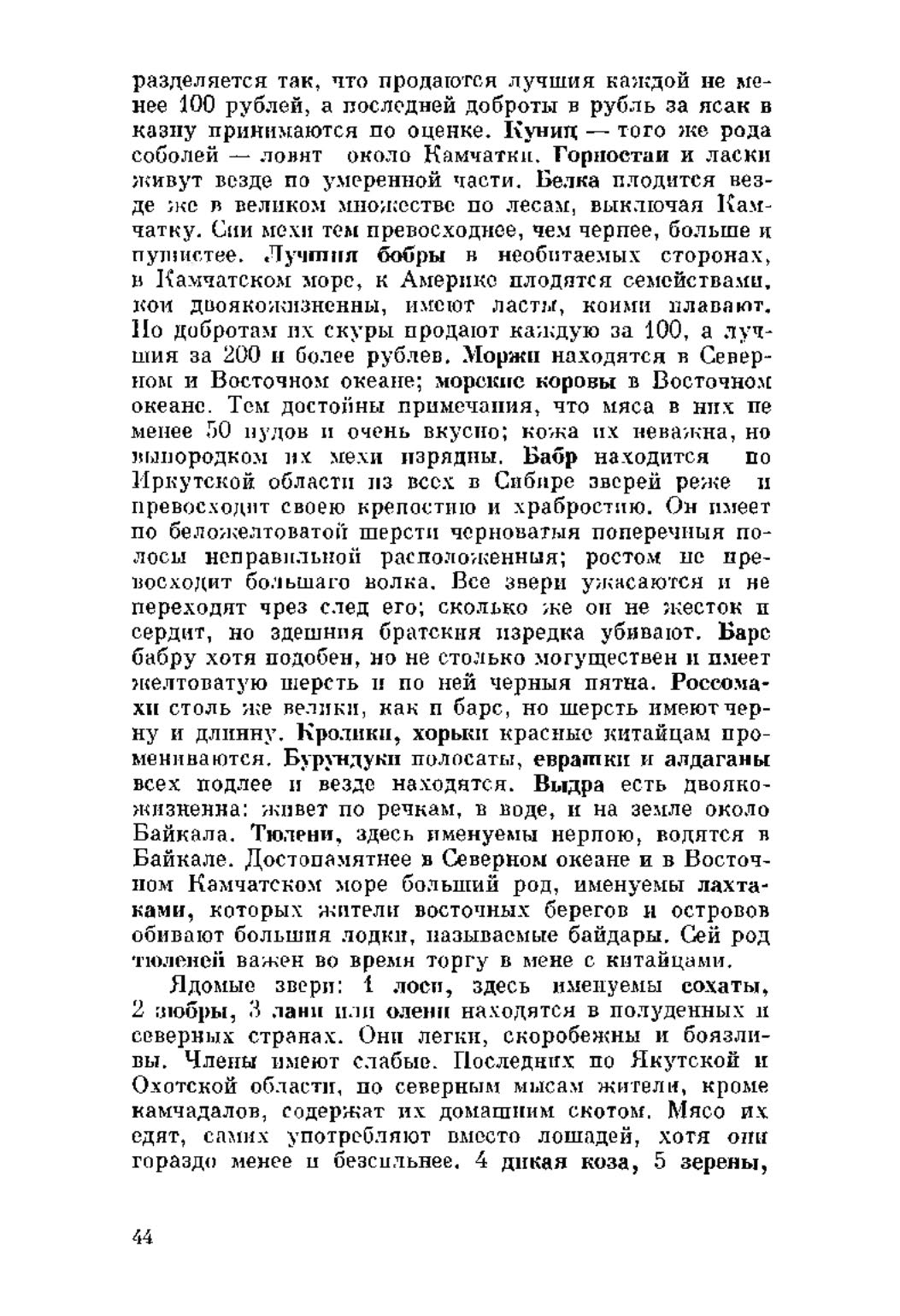

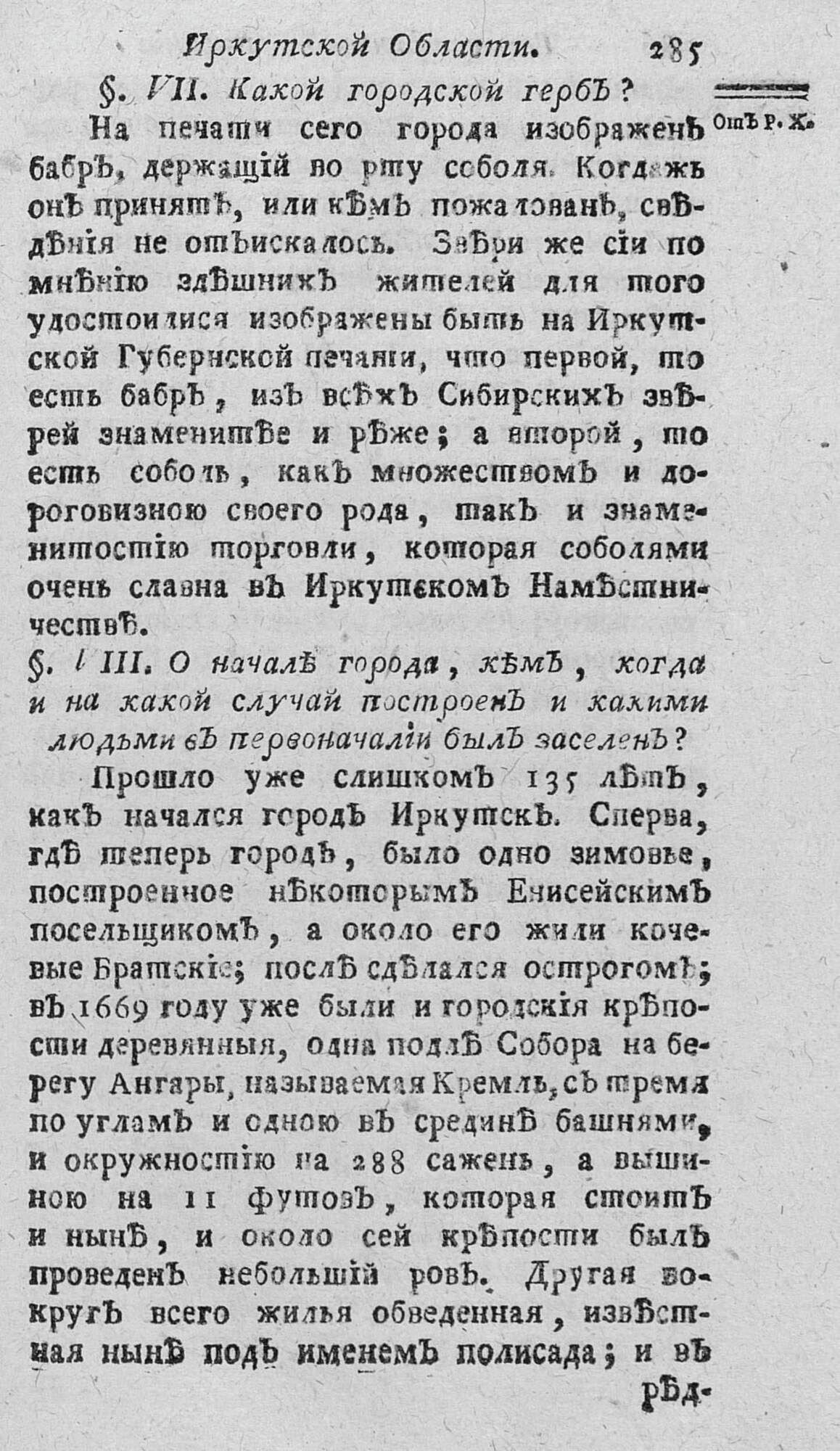

В 1988 г. в Новосибирске в печатном виде и в частичном переводе на современную орфографию (убраны твердые знаки и заменены на современные варианты буквы "ѣ" и "i") было издано "Описание Иркутского наместничества 1792 года". Новосибирск: Наука, 1988. - 254 с. На с. 44 есть упоминание бобров (точнее морских бобров - каланов), бабров и барсов: Лучшия бобры в необитаемых сторонах, в Камчатском море, к Америке плодятся семействами, кои двоякожизненны, имеют ласты, коими плавают. Но добротам их скуры продают каждую за 100, а лучшия за 200 и более рублев. ... Бабр находится по Иркутской области из всех в Сибире зверей реже и превосходит своею крепостию и храбростию. Он имеет по беложелтоватой шерсти черноватыя поперечныя полосы неправильной расположенный; ростом не превосходит большаго волка. Все звери ужасаются и не переходят чрез след его; сколько же он не жесток и сердит, но здешния братския изредка убивают. Барс бабру хотя подобен, но не столько могуществен и имеет желтоватую шерсть и по ней черныя пятна. Речные бобры как ценный промысловый вид даже не упоминаются. Это описание очень схоже с тем что приводится и в письме А. Мартоса 1824 г. - только вместо пятен тут речь о полосах. На с. 62-63 в параграфе 7 говорится о гербе и печати Иркутска: § 7-е

(Герб) Герб города Иркутска прежде имел в серебреном поле бабра, несущаго во рту соболя, а ныне с распространением над подчиненныя всего наместничества города положен в серебряном поле с надписью «бабр». Как в приложенном изображении видно, получен из бывшаго Сибирскаго Приказа в Иркутск 1694-го года с изданным в воеводском наказе, воспоследовавшем 1696-го года февраля 18-го дня, следующим описанием: «Великаго государя царя и Великия и Малыя и Белыя россии самодержца печать в Иркутском серебреная вырезано бабр а от головы вырезано печать государевой земли сибирския». Звери сии для того удостоены изображением на печати, что первой, т. е. бабр из всех в Сибире зверей режее, а второй, т. е. соболь как множеством и дороговизною своего рода, так и знаменитою торговлею, которая соболями очень славна в Иркутском наместничестве. В предисловии к книге на с. 20 сказано, что " сохранилось 5 объемистых описаний

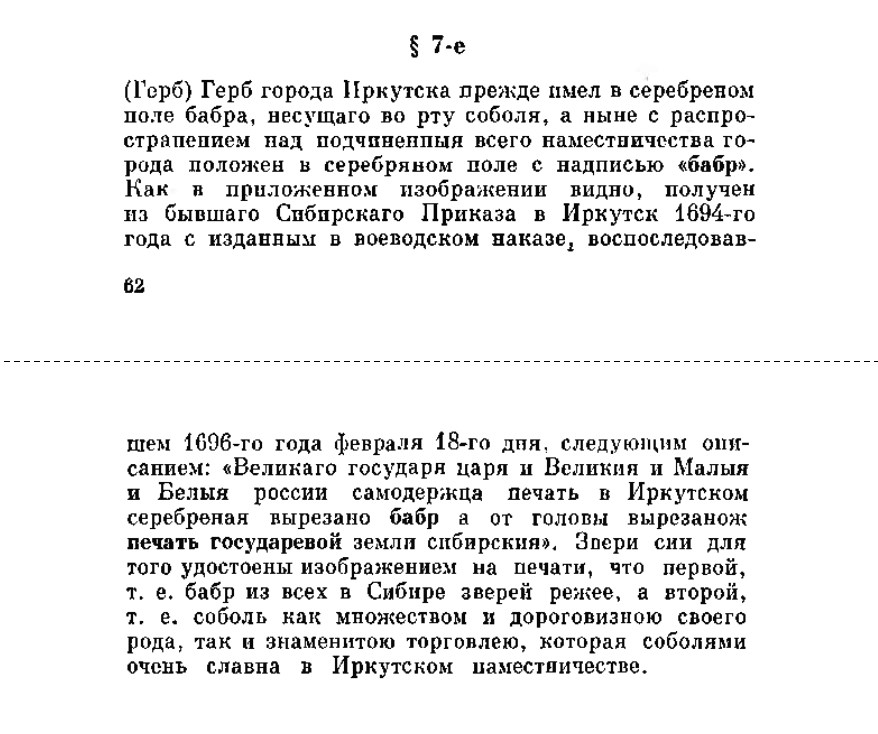

Иркутской губернии: «Собрание известий о разных племенах инородцев, обитающих в Иркутском наместничестве»; топографическое описание 1791 года, опубликованное в Древней Российской Вивлиофике; топографическое описание Иркутского наместничества 1792 года; такое же описание для министра юстиции 1805 года и «Хозяйственное описание Иркутской губернии», составленное для Вольного экономического общества в 1810 г. Все эти источники составлялись с разрывом в 20 лет и имеют много общего как в содержании, так и текстуально, в изложении фактов". Далее на с. 20-21 высказывается предположение об авторе текстов: " Определенную трудность составляет определение автора обширного и богатого разнообразными сведениями «Топографического описания Иркутского наместничества ». В литературе было высказано предположение, что автором описания Иркутского наместничества 21 является землемер А. И. Лосев. ... Но основная работа по составлению этого описания была проделана губернским землемером Яковом Федоровым." ---- Более пространные описания бабра, бобра и барса приводятся в более раннем варианте: Топографическое описание иркутского наместничества из разных известий, наблюдений, записок и известных преданий почерпнутое// Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1791. Ч. 18. С. 273-274. (Примечание об издании по Ирпедии: "Древняя российская вивлиофика", первое крупное издание письменных источников по истории России, предпринятое Н. И. Новиковым в 1773—75 в 10 частях для ознакомления с историей родины широких слоёв русского общества.) Причем тут по описанию явно речной бобр, а не калан. 272 ...

§. XVIII. Kaкie водятся птицы и звѣри?

Пушнные товары довольно думаю у достоверили

публику, что въ Сибири, а особливо въ Иркутскомъ Намѣстничествѣ, зверей находится множество такихъ, которые не именемъ только одним, но и пользою, нетолько нашему отечеству, но и всей Европѣ и Азiи очень извѣстны, а именно: сдесь пресмыкаются звѣри: бабръ (*), барсъ,

-----------------------------

(*) Сей звѣрь въ Сибири почитается самымъ превосходнымъ, и предъ всѣми прочими заслуживаетъ благородство, какъ вообще своею крѣпостiю и храбростiю, такъ и частно своими дѣйствiями. Онъ весьма свирѣпъ, но и въ самой свирѣпости благородство свое доказываетъ тѣмъ, что естьли когда либо стремится растерзать какого либо звѣря, то делает не болѣе, какъ три скока; въ преодоленiи которыхъ есть ли случится ему упуститьзвѣря и звѣрька, назадъ за тѣмъ не возвращается, но прямо продолжаетъ свое шествiе; по бѣлой шерсти черные пятна придаютъ ему красоту, да станъ его складенъ; ростомъ, кроме толщины, не превосходитъ

273

большага волка. Кости имѣетъ твердые, и столько плотные, что мало въ нихъ находится скважинъ. Силу имѣетъ такую, что однимъ разомъ цѣлой составъ костей въ животномъ разрываетъ. Всѣ животныя считаютъ его ужасомъ, и почтенiе столь великое къ нему имеютъ, что самой его слѣдъ почитаютъ, не смѣя перейти чрезъ оной. Не знаю, уступитъ ли онъ льву самому превосходнѣйшему. Сколько же онъ ни жестокъ и сердитъ, однако здѣшнiе иновѣерцы изрѣдка успѣваютъ убивать его. И сего то столь благороднаго и знаменитаго звѣря Иркутское Намѣестничество удостоило помѣшенiемъ на Губернской своей печати, держащаго во рту соболя.

273

барсъ (*), бобръ (**), медвѣдь черной, а въ приморскихъ мѣстахъ и бѣлой, выдры (***), соболи (****), лисицы, волки (*****),

-----------------------------

(*) Барсъ Бабру очень подобенъ, но не столь храбръ и могущественъ.

(**) Бобръ, есть животное двоякожизненное, имѣющее четыре ноги, изъ коих двѣ ноги псовыя, которым гребетъ во время плаванiя. Имѣет же бобръ переднiя части обросшiя шерстью, а назади длинной хвостъ и широкой с чешуею. На ногахъ между пальцами у бобра находится перепонка, къ плаванiю способствующiя, такъ какъ и пальцы имѣеютъ для удобнѣйшаго хожденiя; величиною своею по большей части видимъ бываетъ наподобiе большой кошки, или небольшого пса. Въ водѣ быть долго не можетъ, но чтобъ перенести дыханiе, голову свою часто выставляетъ изъ воды. Звѣрокъ сей ужасно и сильно кусаетъ, живетъ охотно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ много рыбы и раковъ.

...

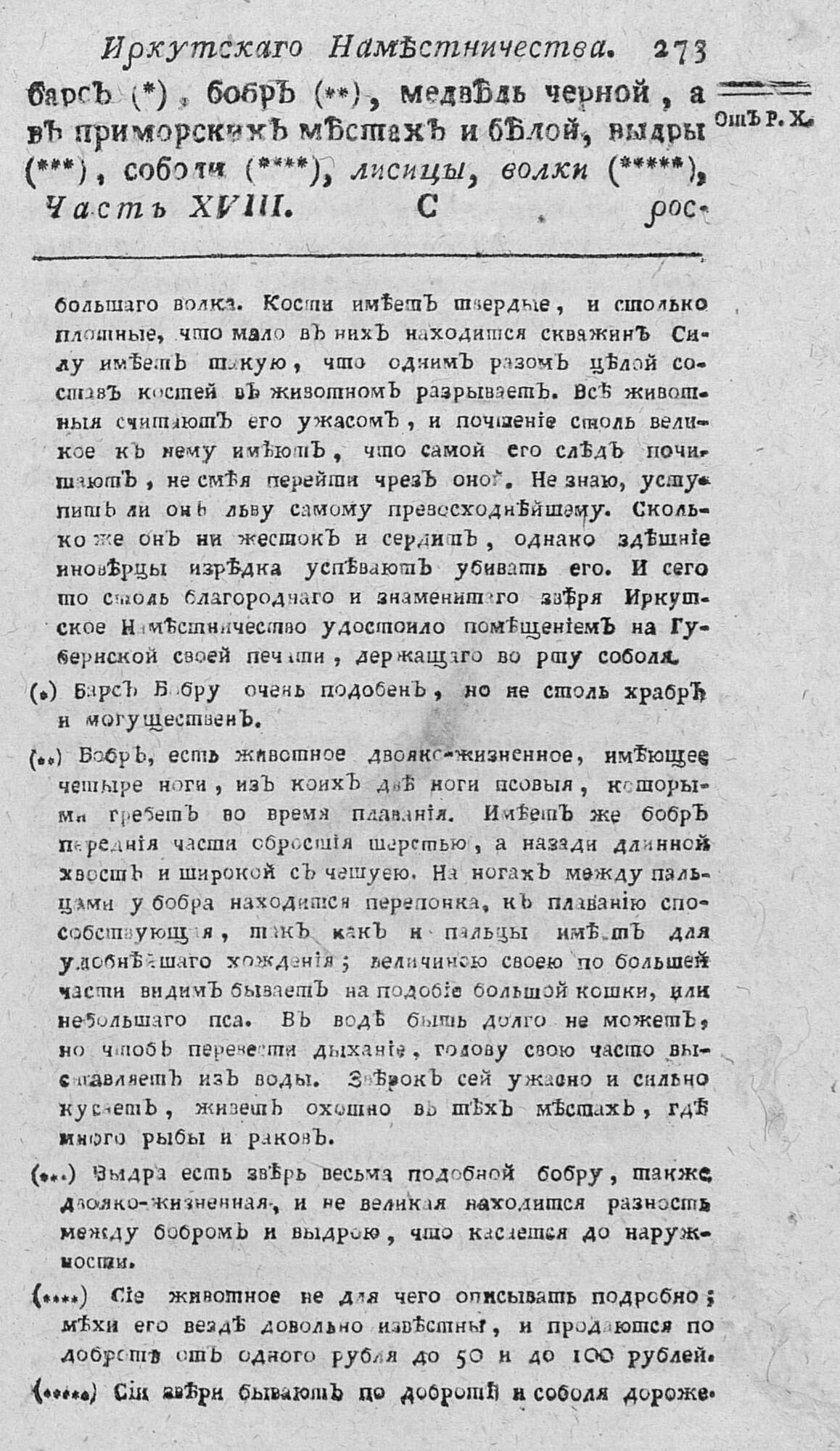

Сведения о гербе Иркутска приводятся на с. 285: 285

§. VII Какой городской герб?

На печати сего города изображенъ бабръ, держащiй во рту соболя. Когдажъ онъ принятъ, или кѣмъ пожалованъ, свѣдѣнiя не отъискалось. Звѣри же сiи по мнѣнiю здѣшнихъ жителей для того удостоилися изображены быть на Иркутской Губернской печати, что первой, то есть бабръ, изъ всѣхъ Сибирскихъ звѣерей знаенитѣе и рѣже; а второй, то есть соболь, какъ множествомъ и дороговизною своего рода, такъ и знаменитостiю торговли, которая соболями очень славна въ Иркутскомъ Намѣстничествѣ.

[Отредактировано 30.01.2024 13:56] [Правки модератора] ID: 54068

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54068]54068[/a] x

Описание Ирк. нам-ва 1792 г. С. 44.

Описание Ирк. нам-ва 1792 г. С. 62-63.

Топографическое описание. 1791. С. 274.

Топографическое описание. 1791. С. 273.

Топографическое описание. 1791. С. 285.

Описание Ирк. нам-ва 1792 г. С. 21-22.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 01:31

Странности с лютыми бобрами в разных источниках 18-19 вв. ---- Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М.: Географгиз, 1950. 250 с. На с. 164 о полосатых бобрах в самом первом предложении о бобрах: Бобры полосатые, хотя редко, однако, в Даурии являются великие.

Бобры разные и, почитай, во всей Сибири более же в южных странах находятся в реках, и есть их доволное множество, цветов более бурые, а черные ретко, белые же за диковинку почитают их, и я только одного мог получить. Их кожи наиболее в Китай, а в Русь мало идут. Продают от 50 до 80 копеек, под черевки же для теплоты и твердости в мехи употребляют ценою от 10 до 15 копеек. От них же струи, каждогодно по нескольку пуд купцы собирая, в аптеки продают ценою от 70 до 120 коп. фунт. Сию хотя все здесь сказывали быть яйцам, на оное чрез учиненную здесь анатомию доказано, что особливо внутри под кожею лежащее поверх кишек, и находится как у самца, так и у самки.

Бобры камчатские, которые в Камчатке токмо находятся и мы их видим, кожею ни в чем с бобровыми не сходны, ибо сии величиною более полутора и близь дву аршин, волосы мягкие

164

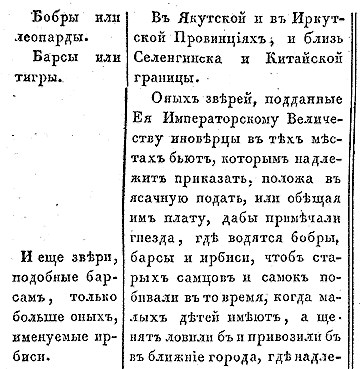

и густые без оси, вышиною менше палца, цветом черны, к носке крепки и теплы, токмо на мехи тяжелы, а на шапке лутче. Они ценою продаются от 20 до 50 рублев, прежде были от 10 до 15 рубл., а в Китаях продают по 100 рублев и более. Прим.: предполагается, что реальным автором этого текста является П.И. Рычков. ---- ПСЗ РИ, закон 7581 от 13 мая 1738 г. Высочайше утвержденный доклад обер-егермейстера АЛ. Волынского "О ловлѣ в Россiи и Персiи звѣрей и птицъ и о присылкѣ ихъ в звѣринцы". Издание 1830 г. В таблице "Въ Сибирской Губернiи" на с. 465 бобры и хищные кошачьи (леопарды, барсы, тигры и ирбисы) перечисляются вместе, в левом столбце: «Бобры или леопарды.

Барсы или тигры.

И еще звѣри, подобные барсамъ, только больше оныхъ, именуемые ирбиси. В правом столбце: В Якутской и въ Иркутской Провинцiяхъ, и близъ Селенгинска и Китайской границы.

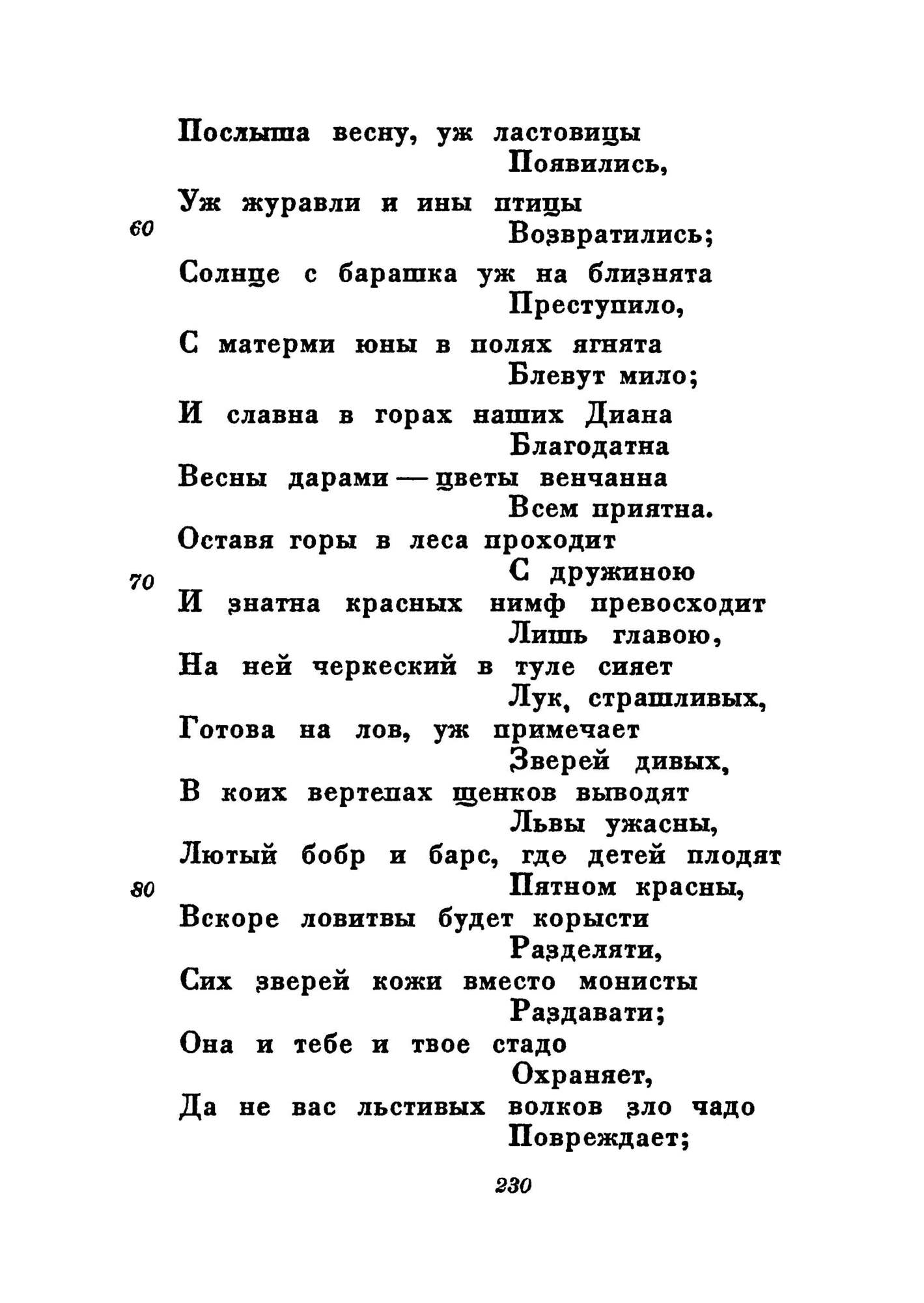

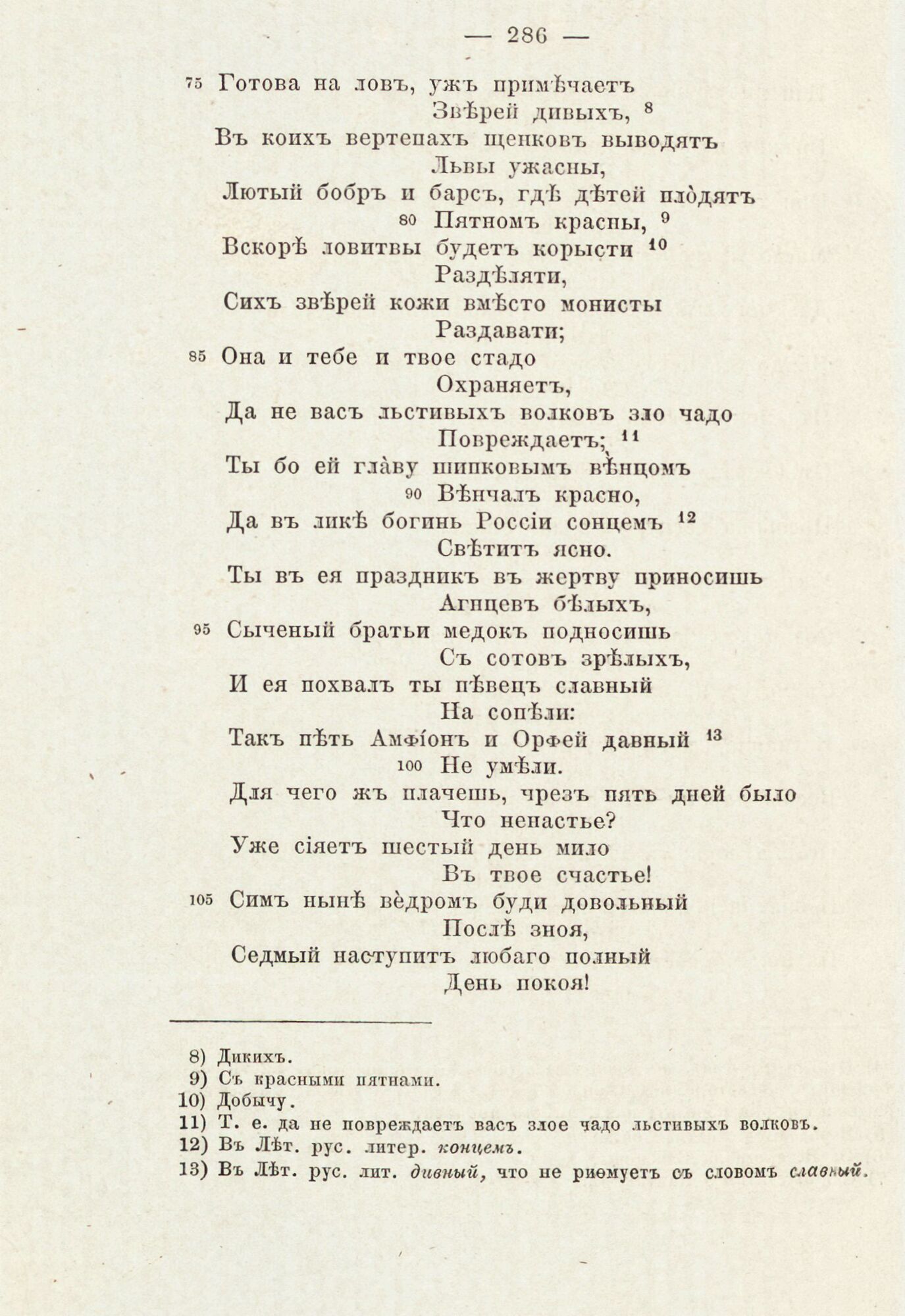

Оных звѣрей, подданные Ея Императорскому Величеству иновѣерцы в тѣхъ мѣстахъ бьютъ, которымъ надлежить приказать, положа въ ясачную подать, или обѣщая имъ плату, дабы примѣчали гнезда, где водятся бобры, барсы и ирбиси, чтобы ... ---- В стихотворении Антиоха Кантемира «Epodos consofatoria» (около 1730 г.) Опубликовано: Вирши: Силлабическая поэзия XVII-XVIII веков / Под ред. П. Беркова. Ред. и примеч. Я. Барскова, П. Беркова и А. Докусова. Вступ. ст. Ив. Розанова. М., 1935. С. 230, строки 78-80: ... Львы ужасны,

Лютый бобр и барс, где детей плодят

Пятном красны ... Тоже самое и в издании 1867 г.: Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира : С портр. авт. со ст. о Кантемире и с прим. В.Я. Стоюнина / (Ред. изд. П.А. Ефремова). СПб.: Тип. И.И. Глазунова, 1867. С. 286. Также см.: Глинка С.Н. ? Воззвание к бессмертному певцу Бога и Фелицы // Русский вестник на 1812 год. №9. С. 84. Стихотворение есть и в книге Семивского на с. 44 - но в нем вместо бобра - "бабръ". [Отредактировано 04.02.2024 01:49] [Правки модератора] ID: 54069

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54069]54069[/a] x

Татищев. Избранное. 1950. С. 164-165.

ПСЗ. С. 465.

ПСЗ. С. 465. Фрагмент.

Epodos consofatoria. Фрагмент. Изд. 1930.

Epodos_consolatoriaю. Изд …

Семивский. 1817. С. 44.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 02:11

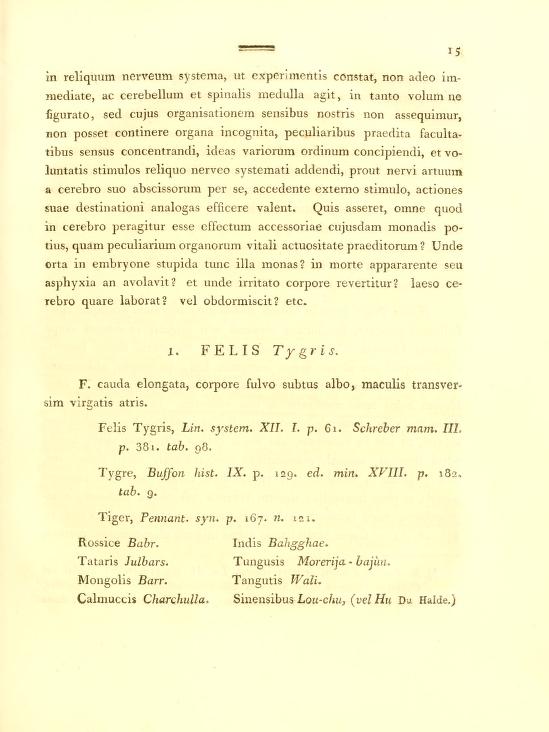

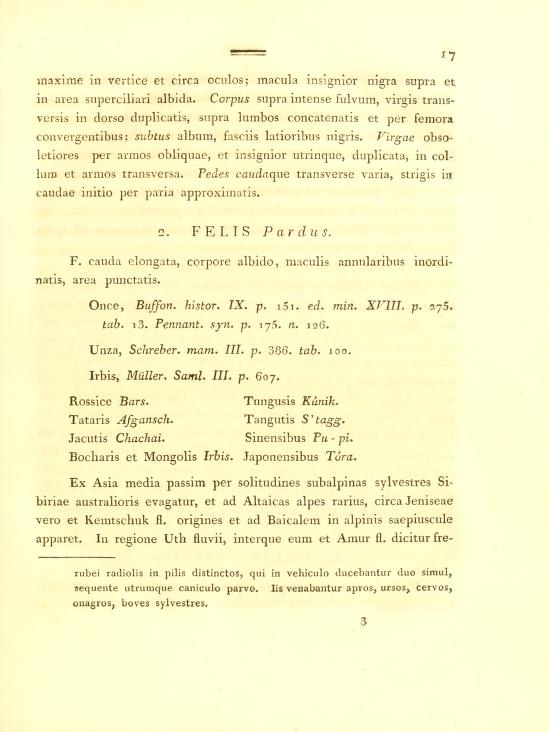

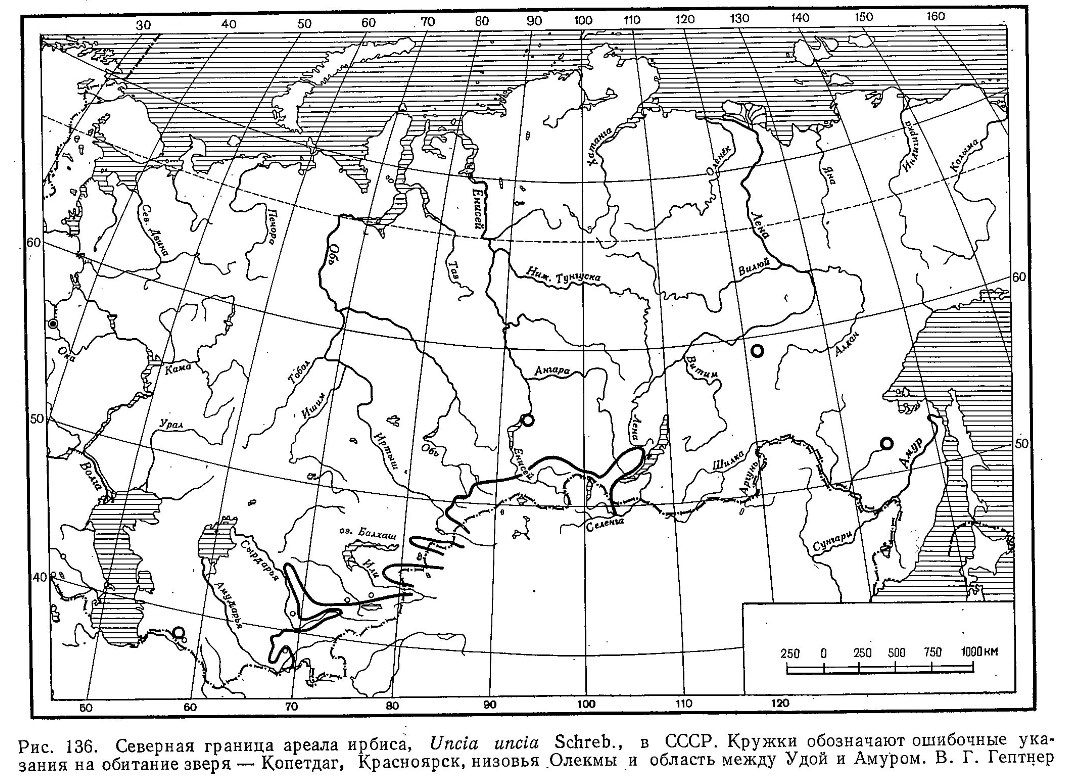

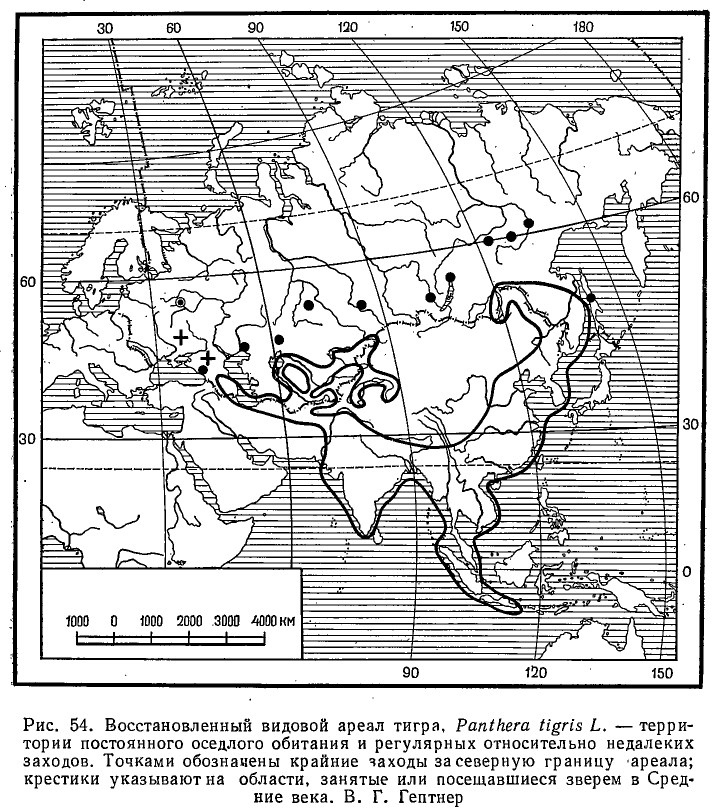

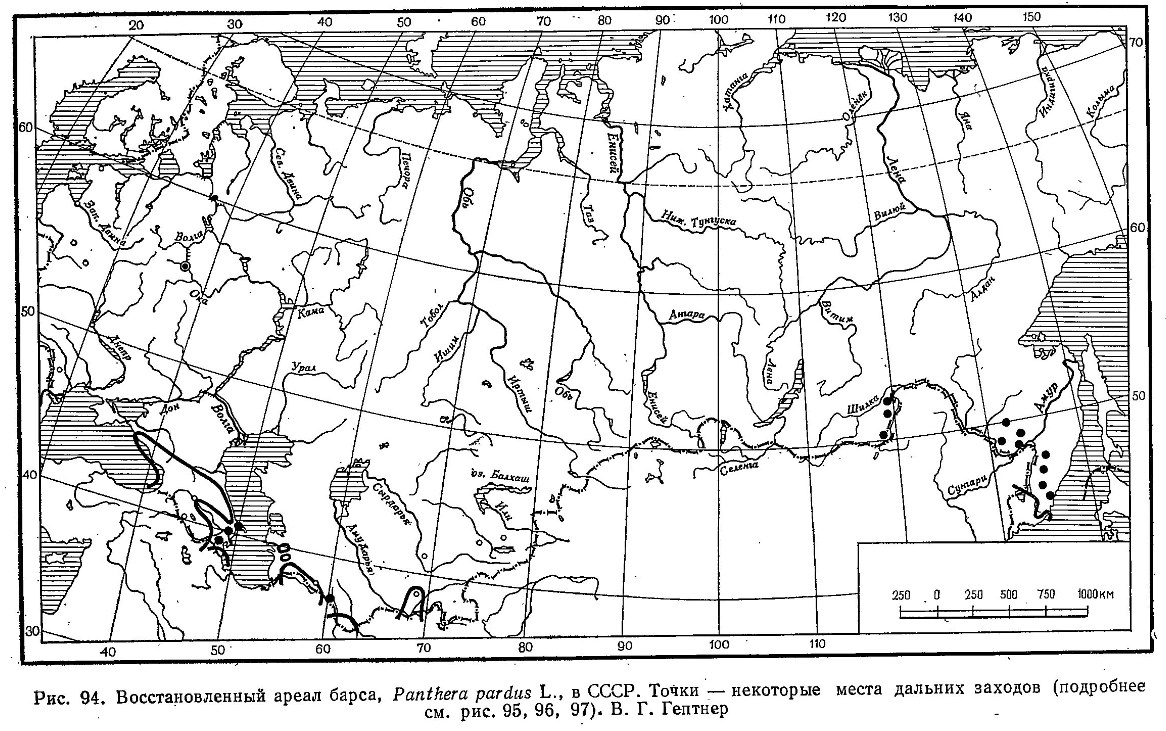

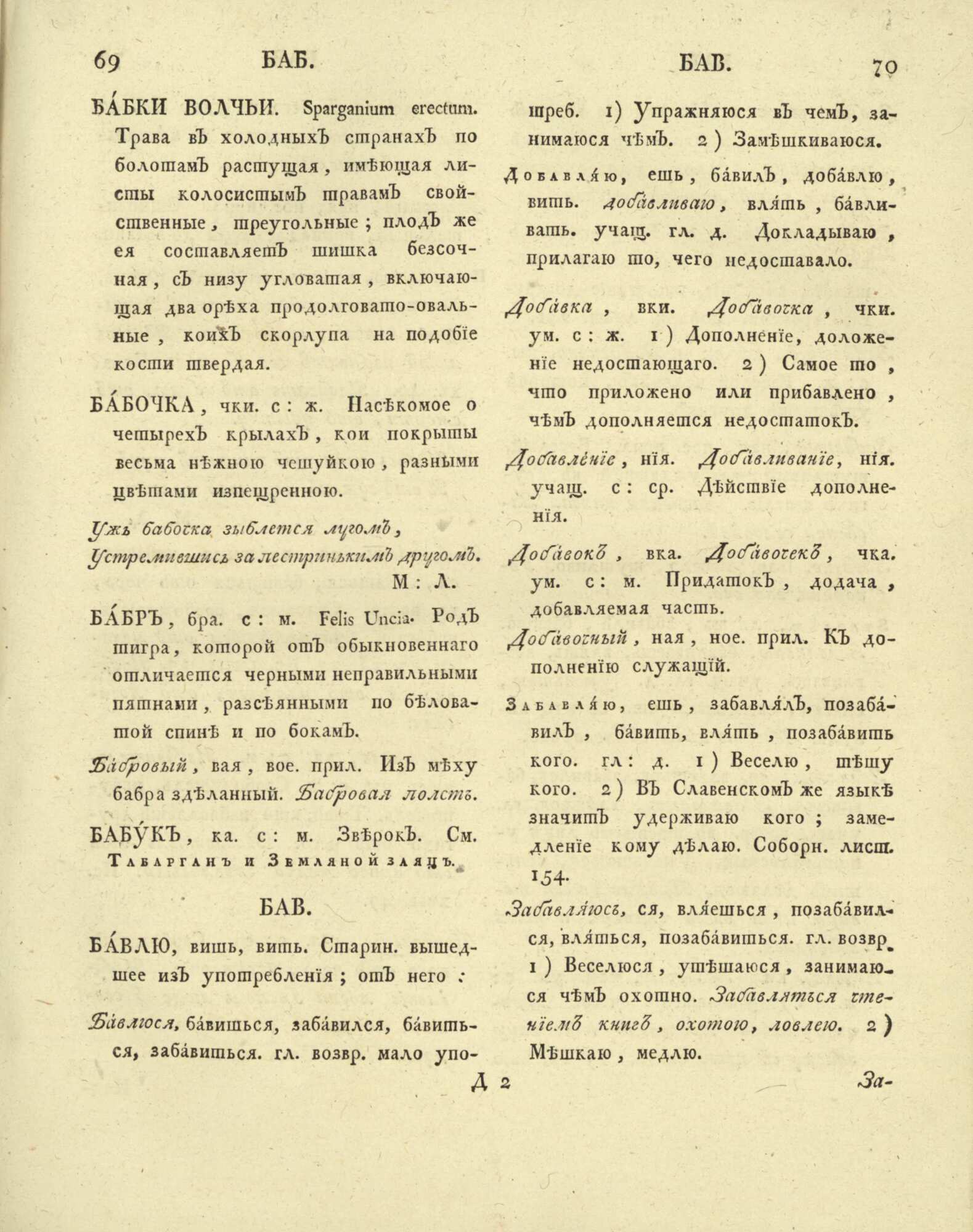

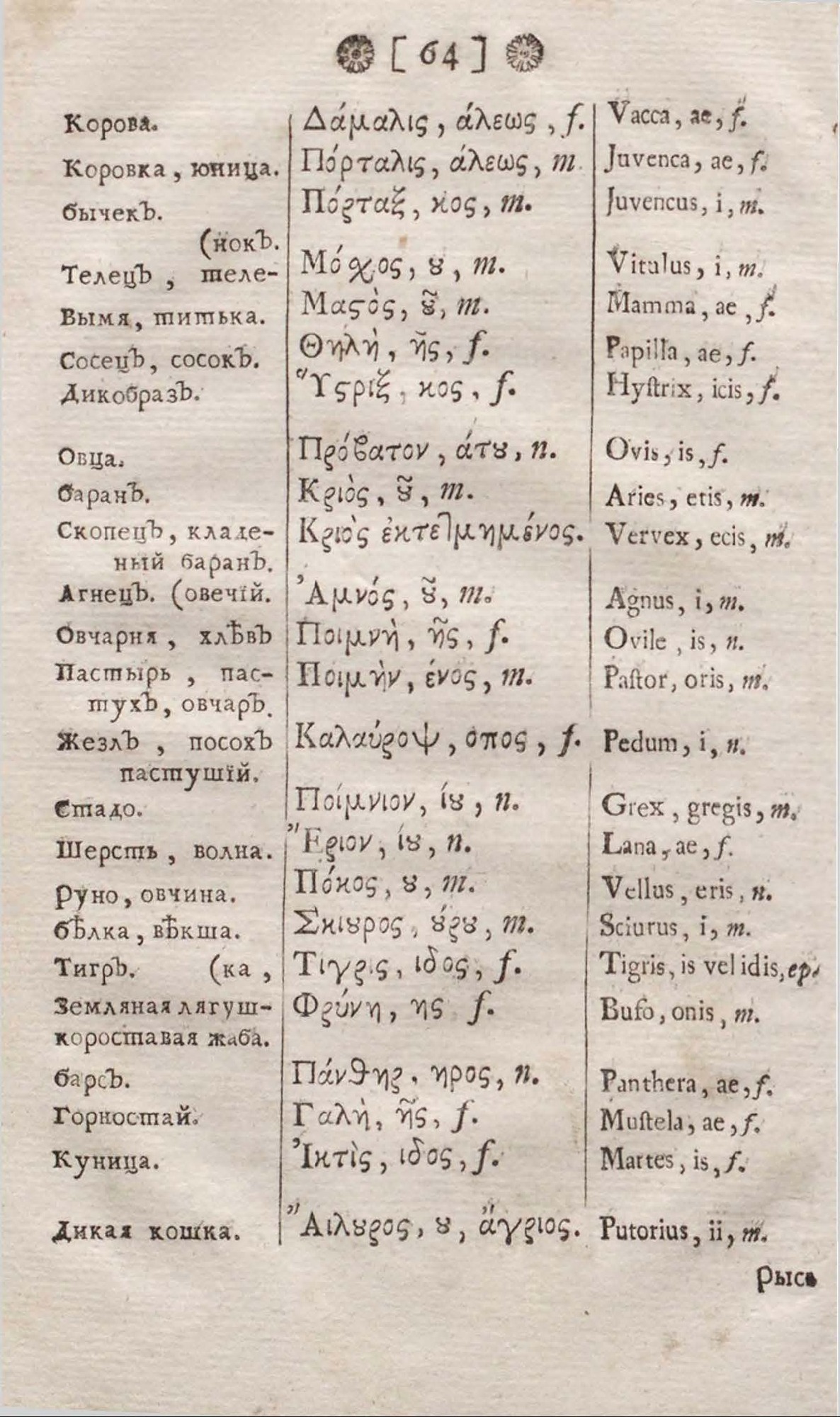

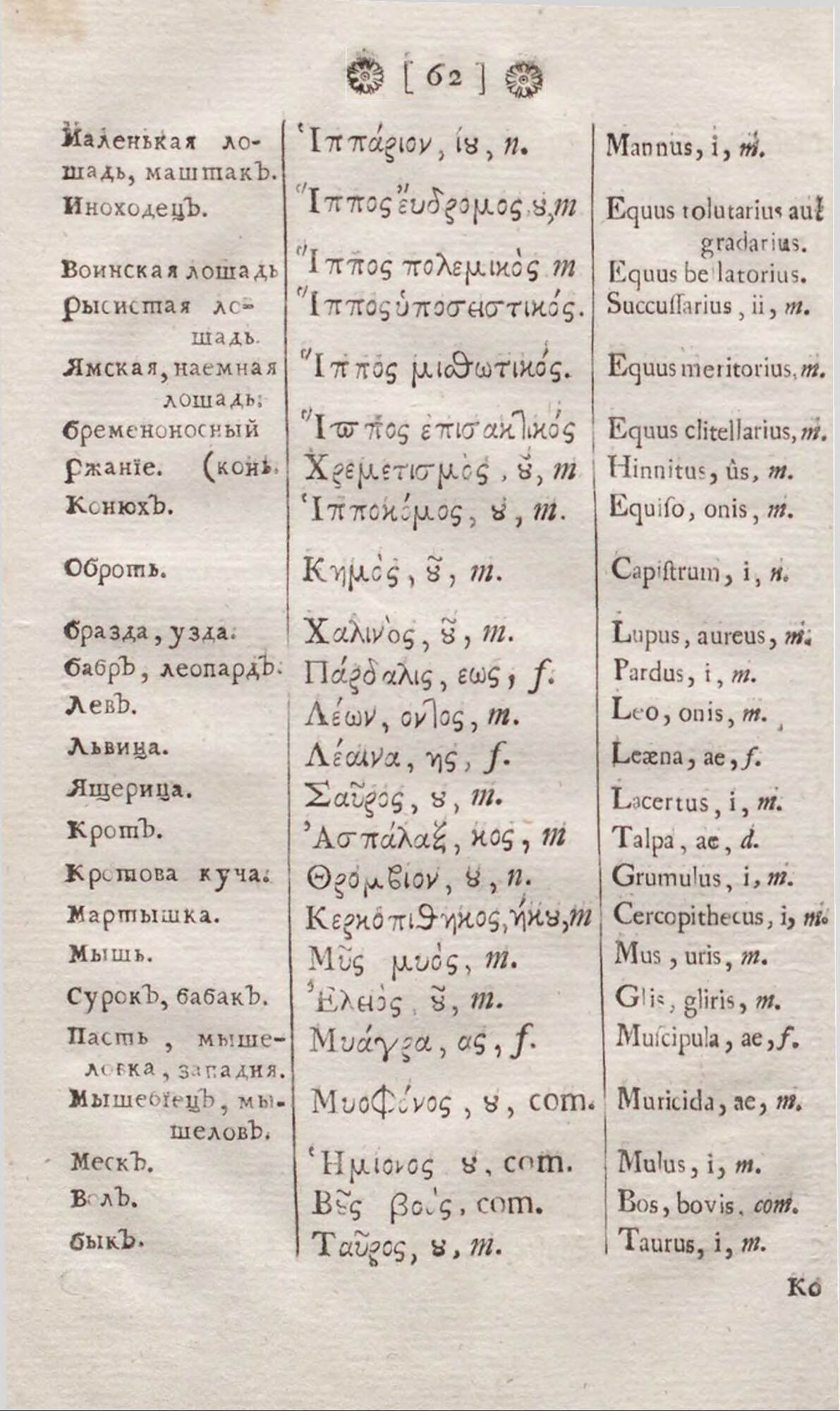

Соответствия названий животных по Палласу, 1831. Лат. / англ. / в России (латиницей) Felis Tygris / tiger / babr Felis Pardus / once, irbis / bars Felis Panthera / leopard / bars Но вообще ирбис на латыни раньше обычно был Uncia uncia или Felis uncia. ---- В книге "Млекопитающие Советского Союза" (в 3 т. Под ред. В.Г. Гептнера и Н.П. Наумова. М., 1972. Т. 2. Ч. 2.) леопард тоже еще именуется барсом. В этой же книге на карте указаны крайние точки заходов амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также границы исторического ареала ирбисов. ---- Словарь Академии российской. СПб., 1789. Ч. 1: От А до Г. Бабр - с. 69: БАБРЪ, бра. с: м. Felis Uncia. Родъ тигра , которой отъ обыкновеннаго отличается черными неправильными пятнами , разсѣянными по бѣловатой спинѣ по бокамъ. Барс - с. 105: БАРСЪ, са., с : м. Felis Pardus.Хищное животное , къ роду Тигровъ принадлежащее, имѣющее на спинѣ желтоватую, на брюхѣ же и на ногахъ бѣлую шерсть , испещренную круглыми черными пятнами ; хвостъ въ полы короче тѣла , на коемъ черныя же пятна , но продолговатыя. Бобр - с. 242: БОБРЪ, бра, Бобрикъ, ка, ум. с. м. Caftor fiber. Животное питающееся рыбою и древесными корами и былϊями ; живущее по рѣкамъ въ береговыхъ норахъ, и строющее обществомъ на рѣкахъ запруды съ удивительнымъ искуствомъ. Станъ тѣла имѣетъ длиною въ три фута, переднϊя ноги короткϊя въ раздѣленными пальцами , заднϊе пальцы перепонкою соединенные; хвостъ плоской голой, чешуею покрытый; шерсть бурую осистую съ густымъ мягкимъ подсѣдомъ. Бобр камчатский - с. 242-243: Бобръ Камчацкой. Mufteela lutris. Звѣрь собственно къ порѣшинам принадлежащϊй ; длиною бываетъ до трехъ футовъ ; но имѣетъ короткϊя, у коихъ пальцы соединены твердою волосистою перепоною ; голову плоскую, рыло толстое, шерсть черную весьма густую, мягкую какъ пухъ , подсѣдъ отмѣнно нежной сѣроватой хвостъ длиною въ четвертую долю тѣла; бѣгаетъ, плаваетъ и ныряетъ очень проворно. Водится около Камчатки и на островахъ Восточнаго Окϊана, питается рыбами и другими мѣлкими морскими животными Мѣхи Камчатскихъ бобровъ отмѣнно цѣнны, по ихъ добротѣ и прочности. Словарь Академии российской. СПб., 1789. Ч. 3: От З до М. Ирбис - такое слово в словаре отсутвует. Леопард - с. 1172-1173: ЛЕОПАРДЪ, рда, с. м. Felis Pardus. Хищной звѣрь ; длиною бываетъ до четырехъ футовъ ; хвостъ длиннѣе самого туловища , шерсть на немъ изъ бѣла-желтая , изпещренная черными пятнами , которыя на брюхѣ длинныя , на спинѣ же кругловатыя , одно отъ другаго раздѣленныя. На переднихъ лапахъ по пяти, на заднихъ же по четыре когтя. Водится въ Африкѣ и востоной Индϊи. Словарь Академии российской. СПб., 1789. Ч. 6: От Т до конца. Тигр - с. 118-119: ТИГРЪ, гра. с. м. Felis Tigris. Весьма лютый звѣрь , окладомъ на рысь похожϊй , но въ трое оныя больше. Цвѣтъ шерсти желтоватой,

на брюхѣ бѣлѣе съ черноватыми поперечными полосами ; хвостъ длинной съ черными кольцами. Водится въ жаркихъ странахъ и нападаетъ нетокмо на другихъ скотовЪ и лютыхъ звѣрей, но даже и на самаго человѣка, изъ коихъ м сосетъ кровь, не щадитъ и дѣтей своихъ когда ихъ найти можетъ. ---- Словарь на шести языках: российском, греческом, латинском, французском, немецком и английском : Изданный в пользу учащагося российскаго юношества / Сост. Полетика Г.А. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1763. [4], 247, [1] с. С. 62: бабрЪ, леопардЪ. | Πάρδαλις, εως, f.| Pardus, i, m. С. 64: ТигрЪ. (ка ,| Τιγρις, iδοg, f.|Tigris, is velidis,ep, В основе "Словаря" кн.: Nomenclator classicus, sive Dictionariolum trilingue, secundum locos communes, nominibus usitatioribus anglicis, latinis, graecis... 3 ed. / J. Ray (London, 1696). Г.А. Полетикой добавлен пер. на рус., нем. и фр. яз. [Отредактировано 31.01.2024 18:43] [Правки модератора] ID: 54070

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54070]54070[/a] x

тигр, с. 15

тигр, с. 17

F. Panthera. P.18-19

ареал ирбиса.jpg

ареал тигра.jpg

ареал леопарда.jpg

Бабр. Словарь. 1789. Ч. 1. С. 69-70.

Барс. Словарь. 1789. Ч. 1. С. 105-106.

Бобр. Словарь. 1789. Ч. 1. С. 241-242.

Бобр камчатский. Словарь. 1789. Ч. 1. С. 243-244.

Леопард. Словарь. 1789. Ч. 3. С. 1175-1176.

Тигр. Словарь. 1789. Ч. 6. С. 118-120.

Тигр. 1763. Полетика. С. 64.

Бабр, леопард. 1763. Полетика. С. 62.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 09:21

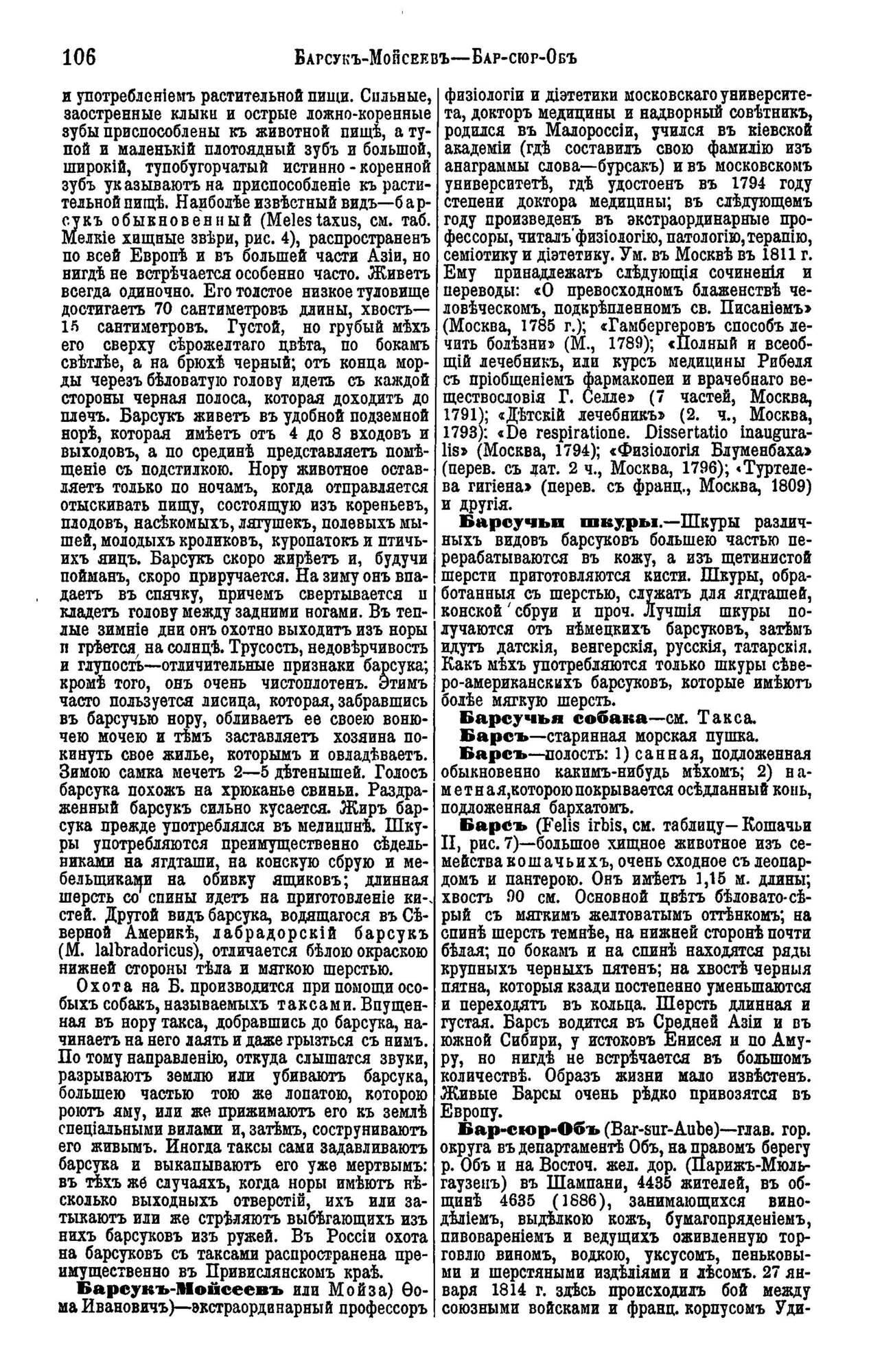

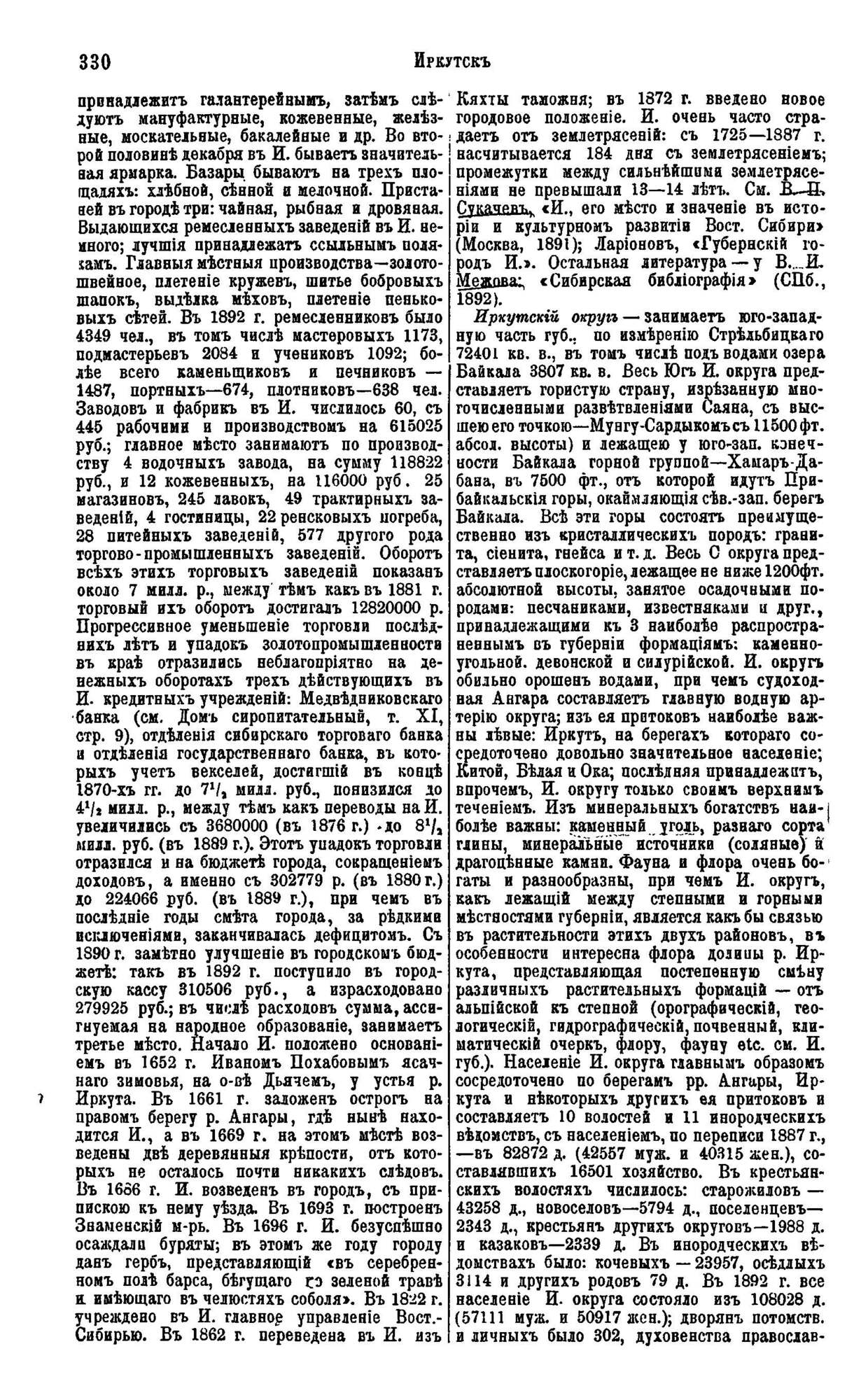

А что пишут "Брокгауз/Ефрон"? Энциклопедический словарь /под ред. проф. И.Е. Андреевскаго; издатели Ф. А. Брокгаузъ (Лейпцигъ), И. А. Ефронъ (СПб.) СПб.: Семеновская Типо Литографія (И. А. Ефрона), Фонтанка, № 02. Т. II А. С. 612. (1891 г.) Бабръ, см. Тигръ. Т. III. С. 106. (1891 г.) Барсъ (Felis irbis, см. таблицу — Кошачьи II, рис. 7) — большое хищное животное изъ семейства кошачьихъ, очень сходное съ леопардомъ и пантерою. Онъ имѣетъ 1,15 м. длины; хвостъ 90 см. Основной цвѣтъ бѣловато·сѣрый съ мягкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ; на спинѣ шерсть темнѣе, на нижней сторонѣ почти бѣлая; по бокамъ и на спинѣ находятся ряды крупныхъ черныхъ пятенъ; на хвостѣ черныя пятна, которыя кзади постепенно уменьшаются и переходятъ въ кольца. Шерсть длинная и густая. Барсъ водится въ Средней Азіи и въ южной Сибири, у истоковъ Енисея и по Амуру, но нигдѣ не встрѣчается въ большомъ количествѣ. Образъ жизни мало извѣстенъ. Живые Барсы очень рѣдко привозятся въ Европу. Т. IV. (1891 г.) С. 136-137: Бобръ (Castor, см. табл. Грызуны, Glires), родъ млекопитающихъ изъ отряда грызуновъ, отличающійся широкимъ, горизонтально сплюснутымъ и покрытымъ чешуею хвостомъ и тѣмъ, что пальцы на заднихъ ногахъ соединены между собою плавательною перепонкою. Красно-бурые рѣзцы очень сильно развиты и значительно выдаются наружу; верхніе два съ клиновидною коронкою; коренные зубы, которыхъ по восьми въ каждой челюсти, а именно по четыре съ каждой стороны, верхней и нижней челюсти, снабжены выступами эмали. Ноги короткія, пятипалыя; на второмъ пальцѣ заднихъ ногъ находится двойной коготь. Извѣстенъ только одинъ видъ: Б. рѣчной или обыкновенный (С. Fiber), по величинѣ и по неуклюжей формѣ тѣла напоминающій барсука, имѣющій 80 — 90 сайт, и болѣе длины, такъ что это одинъ изъ самыхъ крупныхъ грызуновъ. Сверху Б. красно-бураго или черноватаго цвѣта, снизу свѣтлѣе, встрѣчаются также бѣлыя, желтыя или пятнистыя разновидности; хвостъ буро-чернаго цвѣта. Тѣло его толстое, сжатое съ боковъ; спина, особенно во время покоя, выпуклая. Голова округленная, а спереди заостренная, напоминающая голову крысы; уши очень малы и почти совершенно скрыты въ шерсти; глаза расположены по бокамъ головы, маленькіе, съ темно-голубымъ райкомъ и вертикальнымъ зрачкомъ; носъ широкій и голый, съ большими ноздрями, которыя могутъ закрываться. Шея короткая и толстая. Широкій и плоскій хвостъ у основанія покрытъ волосами, а въ остальной части- чешуйками, между которыми находятся одиночные волоски. Бъ настоящее время Б. живетъ обществами по берегамъ большихъ рѣкъ Сѣверной Америки, Сибири и Европейской Россіи (на Вислѣ) ... теперь же, вслѣдствіе усиленныхъ преслѣдованій, это животное становится все рѣже и рѣже даже и на Сѣверѣ ... Питается Б. молодыми отпрысками, корою и корнями деревьевъ. По землѣ онъ движется неловко, но отлично плаваетъ и ныряетъ. ... За Б. охотятся частью ради цѣннаго его мѣха съ густымъ подшерсткомъ и длинною, блестящею гранью, частью же ради бобровой с т р у и ... Важное торговое значеніе имѣетъ и подшерстокъ бобра ... Отъ рѣчнаго или настоящаго Б. слѣдуетъ отличать двухъ животныхъ, называемыхъ также бобрами, но ничего общаго съ нимъ не имѣющихъ: Б. болотнаго (Myopotamus coipus, см. Болотный Б.), принадлежащаго къ отряду грызуновъ, и Б. морского (Enhydris marina, см. Выдра морская), относящагося къ отряду хищныхъ, а именно къ семейству тончавыхъ или куничныхъ (Gracilia s. Mustelina). Э. К. Брандтъ. Т. XIII. (1894 г.) С. 308: Ирбисъ (Felis irbis Ehrenb.)—см. Барсъ (III, 106). На Кавказѣ барсомъ называютъ пантеру или леопарда. С. 330, о гербе в статье " Иркутскъ": ... Въ 1696 г. И. безуспѣшно осаждали буряты; въ этомъ же году городу данъ гербъ, представляющій «въ серебренномъ полѣ барса, бѣгущаго го зеленой травѣ и имѣющаго въ челюстяхъ соболя». ... T. XVII A. (1896 г.) С. 566-567: Леопардъ или пантера (Felis pardus L., см. табл. Кошки) — крупный видъ рода кошка (Felis), служащій типомъ для группы леопардовыхъ (Pardina), куда относятся крупныя кошки Стараго и Новаго Свѣта съ круглымъ зрачкомъ и сплошными или кольцеобразными пятнами. Цвѣтъ шерсти Л. обыкновенно оранжевожелтый разныхъ оттѣнковъ, снизу бѣловатый, на головѣ съ черными точками, шеѣ, переднихъ и заднихъ конечностяхъ и сплошными пятнами, вдоль спины съ 2 рядами простыхъ, по бокамъ съ 6-10 рядами разорванныхъ кольцеобразныхъ пятенъ; на хвостѣ черныя пятна. Вся длина 180—240 стм., изъ которыхъ на хвостъ приходятся 60—96 стм. Названіе Л. прилагается нерѣдко въ частности къ африканской формѣ, которая въ общемъ меньше (170-200 стм.); пантерой же назыв. азіатскую форму, болѣе крупную (200-240 стм.) и съ болѣе вытянутымъ сложеніемъ; кромѣ того между этими формами существуютъ и нѣкоторыя различія въ цвѣтѣ, по которомъ отличаютъ африканскіе экземпляры отъ азіатскихъ. Нѣкоторые зоологи считаютъ Л. и пантеру за разные виды. За особые виды признаются нѣкоторыми также нѣкоторыя другія мѣстныя разновидности, напр. F. fontanieri изъ сѣв. Китая, съ длинной мягкой шерстью, короткой мордой и нѣкоторыми особенностями въ окраскѣ и другія. Такъ называемыя черныя пантеры и Л., т. е. такіе экземпляры, основной цвѣтъ шерсти которыхъ чернобурый, такъ что черныя пятна замѣтны лишь при извѣстномъ освѣщеніи, во всякомъ случаѣ не составляютъ даже особыхъ разновидностей, такъ какъ пестрые и черные экземпляры встрѣчаются среди дѣтенышей одного помета. Весьма близка къ Л. и составляетъ лишь разновидность зондская или длиннохвостная пантера (F. variegata) съ болѣе удлиненной головой, тонкой шей, длиннымъ хвостомъ и болѣе темной окраской, водящаяся на Суматрѣ и Явѣ. Вообще область распространенія Л. обнимаетъ Африку и зап. и южн. Азію. У насъ на Кавказѣ.

567

пантера («барсъ») достигаетъ южн. Дагестана, а по зап. силону доходитъ еще далѣе на С. Въ средней Азіи сѣв. граница распространенія Л. проходить по Копетъ-Дагу и прилегающимъ рѣчнымъ долинамъ, въ русскомъ Туркестанѣ, на нижненъ теченіи Аму-Дарьи, у Аральскаго моря, и въ зап. Бухарѣ Л. уже нѣть. Въ Индіи пантеры нѣтъ въ Пенджабѣ, нѣкоторыхъ частяхъ Синда и на вост.-гиммалайской возвышенности. На В встрѣчается въ сѣв. Китаѣ и Японіи. Л. хорошо лазаетъ по деревьямъ и скаламъ, хорошо плаваетъ, живетъ преимущественно въ лѣсахъ, но также въ степяхъ и заросляхъ кустарниковъ, въ Абессиніи восходитъ до 2000-3000 м. надъ уровнемъ моря. Во многихъ мѣстахъ является гораздо болѣе вреднымъ и опаснымъ, чѣмъ даже тигры. Обыкновенно Л. охотится на антилопъ, козуль, мелкій скотъ и птицъ, шакаловъ, обезьянъ и т. п., но иногда нападаетъ и на крупный скотъ. Въ загородкахъ для скота Л. часто душитъ по нѣскольку животныхъ въ одну ночь. Обыкновенно при встрѣчѣ съ человѣкомъ обращается въ бѣгство, но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нерѣдко умерщвляетъ и людей, особенно дѣтей. Попадаются среди нихъ, какъ и среди тигровъ, и убивающіе множество людей. Въ десятилѣтіе до 1886 г. въ Индіи, по оффиціальнымъ даннымъ, погибло отъ пантеръ 2368 человѣкъ; ежегодно убивали въ это время отъ 3047 до 5466 пантеръ. Беременность длится около 90 дней, число дѣтенышей 3-5; они рождаются слѣпыми и открываютъ глаза на 10-ый день. Въ неволѣ Л. выживаютъ легко и размножаются въ зоологическихъ садахъ; цѣна обыкновеннаго взрослаго Л. около 600 марокъ, чернаго—около 1000. Охотятся на Л. частью подстерегая ихъ на приманку (козу или собаку), частью съ загонщиками и сѣтями, или съ собаками, которыя, задерживая Л., даютъ охотнику время для выстрѣла. У римлянъ Л. часто употреблялись для боевъ въ циркѣ: эдилъ Скавръ прислалъ изъ Азіи въ циркъ 150 пантеръ, Помпей 410, Августъ 420. Подобныя зрѣлища въ маломъ размѣрѣ устраиваются еще, или устраивались недавно, въ южн. Азіи, туземными властителями. — Ископаемые «остатки Л. найдены въ южной Европѣ. Н. Кн.

Леопардъ — гербовая фигура, см. Левъ.

Леопардъ охотничій — см. Гепардъ.

Леопардъ снежный — см. Ирбисъ. Т. XVI. (1895 г.) С. 467-468: Кошачьи или кошки (въ широкомъ смыслѣ слова*—Felidae, см. таблицы I и II)—семейство млекопитающихъ изъ отряда хищныхъ (Carnivora). ... Большинство живетъ въ жаркихъ странахъ, но нѣкоторыя рыси въ холодныхъ, тигры встрѣчаются и въ области Байкала, ирбисъ на высокихъ горахъ Азіи и т. д. ... Т. XXXIII. (1901 г.) С. 163-165: Тигръ (Felis tigris, см. фиг. 1, табл. II къ ст. Кошки и прилаг. табл.) — связанъ тѣснымъ родствомъ со львомъ (см.) и отличается отъ него главн. образ, внѣшними признаками. Существуютъ и незначительныя различія въ формѣ черепа, въ относительной длинѣ носовыхъ костей и восходящихъ отростковъ верхнечелюстныхъ и въ размѣрахъ нижнихъ зубовъ. Т. не имѣетъ гривы, но у старыхъ самцовъ удлиненная на щекахъ шерсть образуетъ нѣчто въ родѣ бакенбардъ. Цвѣтъ мѣха на верхной и наружной сторонѣ головы, туловища и конечностей, а также и на хвостѣ болѣе или менѣе яркій ржаво-желтый съ поперечными темными, почти черными полосами, рисунокъ которыхъ очень разнообразенъ и иногда неодинаковъ на обѣихъ сторонахъ тѣла. Полосы обыкновенно простыя и рѣдко развѣтвляются. Основной цвѣтъ нѣсколько темнѣе на спинѣ и свѣтлѣе на бокахъ. На нижней сторонѣ туловища и внутренней сторонѣ конечностей, на щекахъ и надъ глазами шерсть почти бѣлая. ... Т. водится исключительно въ Азіи между 8° ю.ш. и 53° с. ш. отъ Турецкой Арменіи на западѣ до о-ва Сахалина на Востокѣ. ... а линія, проведенная отъ Евфрата по южному берегу Каспійскаго моря и отсюда черезъ Аральское море и Байкалъ до Охотскаго моря—сѣверную. Въ Закавказьѣ около Ленкорани Т. нерѣдко забѣгаютъ изъ Персіи. Выше 2000 метр. Т. не подымается... Д. Педашенко.

Охота на Т. чрезвычайно опасна, такъ какъ онъ умѣетъ искусно прятаться и бросается на свою жертву почти всегда неожиданно. ... Въ Россіи Т. встрѣчаются: очень рѣдко—въ Закавказьѣ (въ окрестностяхъ Ленкорани), въ значительно большемъ числѣ—по всей южной границѣ нашихъ азіатскихъ владѣній. ... Въ настоящее время въ случаяхъ появленія Т., на нихъ устраиваются иногда облавы. Въ Уссурійскомъ краѣ Т. довольно удачно отравляютъ стрихниномъ, которымъ начиняютъ задранныхъ ими животныхъ. ...

Литература. А. Силантьевъ, «Обзоръ промысловыхъ охотъ въ Россіи» (СПб., 1898); Е. Смирновъ, «Охота на Т. на р. Сыръ-Дарьѣ» («Журналъ Охоты», 1875, № 1 и 2); его же, «Т. подъ Ташкентомъ» («Природа и Охота», 1879, V); его же, «Экспедиція противъ Т.» (тамъ же, 1883, VI); «Вѣрненскій гражданинъ Мантыкъ — истребитель Т.» (тамь же, 1880. X—XII); Ив. Домбровскій. «Владивостокъ и его окрестности» (тамъ же, 1894, II; «Охотн. Гатета», 1895, № 24); Д. Ивановъ, «Солдатское житье. Очерки изъ Туркестанской жизни» (СПб., 1875). С. Б. С. 473-474: Кошка (Felis) — родъ семейства кошачьихъ (см.) ... Ихъ подраздѣляютъ на нѣсколько группъ: а) львиныя (Leonina) безъ пятенъ; самецъ съ гривой на шеѣ и передней части груди; хвостъ съ кистью и роговымъ концомъ ... Сюда относится левъ (F. leo). b) Одноцвѣтныя (Unicolores) безъ пятенъ, гривы и кисти на хвостѣ ... Кугуаръ или пума (F. concolor), эйра (F. еуга); ягуарунди (F. yaguarundí). c) Кошки собственно (см. ниже Cali), безъ пятенъ, иногда съ полосами ...

474

... Дикая К. (F. catus), буланная К. (F. maniculata), домашняя К. (Е. domestica) и др. d) Тигровыя (Tigrina) полосатыя, безъ гривы. Тигръ (F. tigris), дымчатый леопардъ (F. та- croscelis). е) Пантеровыя К. (Pardina) крупные виды съ сплошными или кольчатыми пятнами ... Леопардъ, пантера (F. pardusl барсъ или ирбисъ (F. irbis s. uncía), ягуаръ (F. onca), оцелотъ (F. pardalis) и др. f) Сервалѳвыя (Servalina) мелкіе пятнистые виды ... Серваль (F. serval), крупчатая К. (F. viverrina), карликовая K. (F. minuta). ... Н. Кн. [Отредактировано 30.01.2024 21:14] [Правки модератора] ID: 54071

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54071]54071[/a] x

Барс. Т. III. С. 106.

Иркутск. Т. XIII. C. 330.

Ирбис. Т. XIII. C. 308.

Бобр. Т. IV. С. 136.

Бобр. Т. IV. С. 137.

Леопард 567.jpg

Леопард 566.jpg

Тигр. Т. XXXIII. С. 163.

Тигр. Т. XXXIII. С. 165.

Тигр. Т. XXXIII. С. 164.

Кошачьи. Т. XVI. С. 467.

Кошачьи. Т. XVI. С. 468.

Кошка. Т. XVI. С. 473.

Кошка. Т. XVI. С. 474.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 11:32

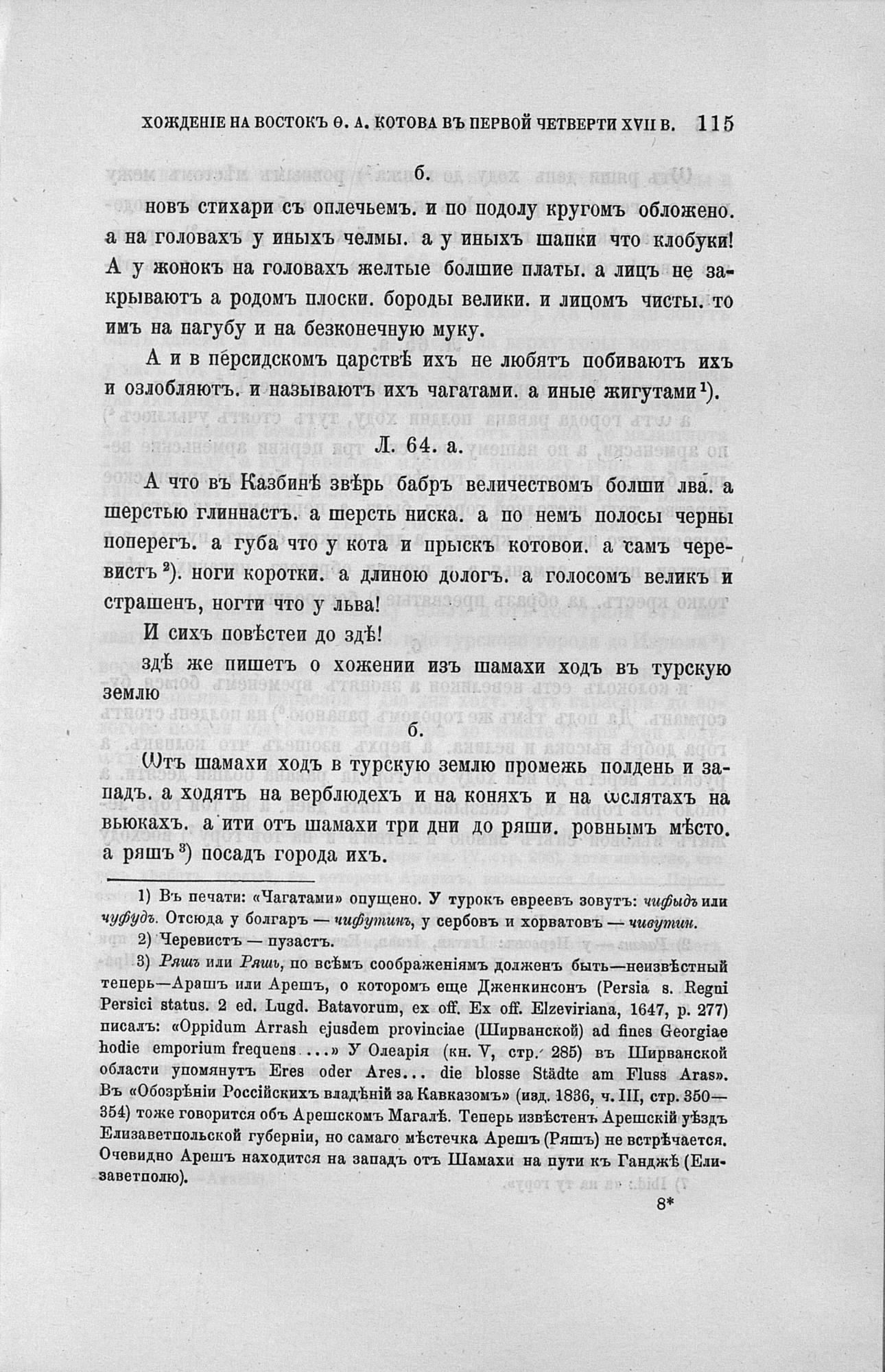

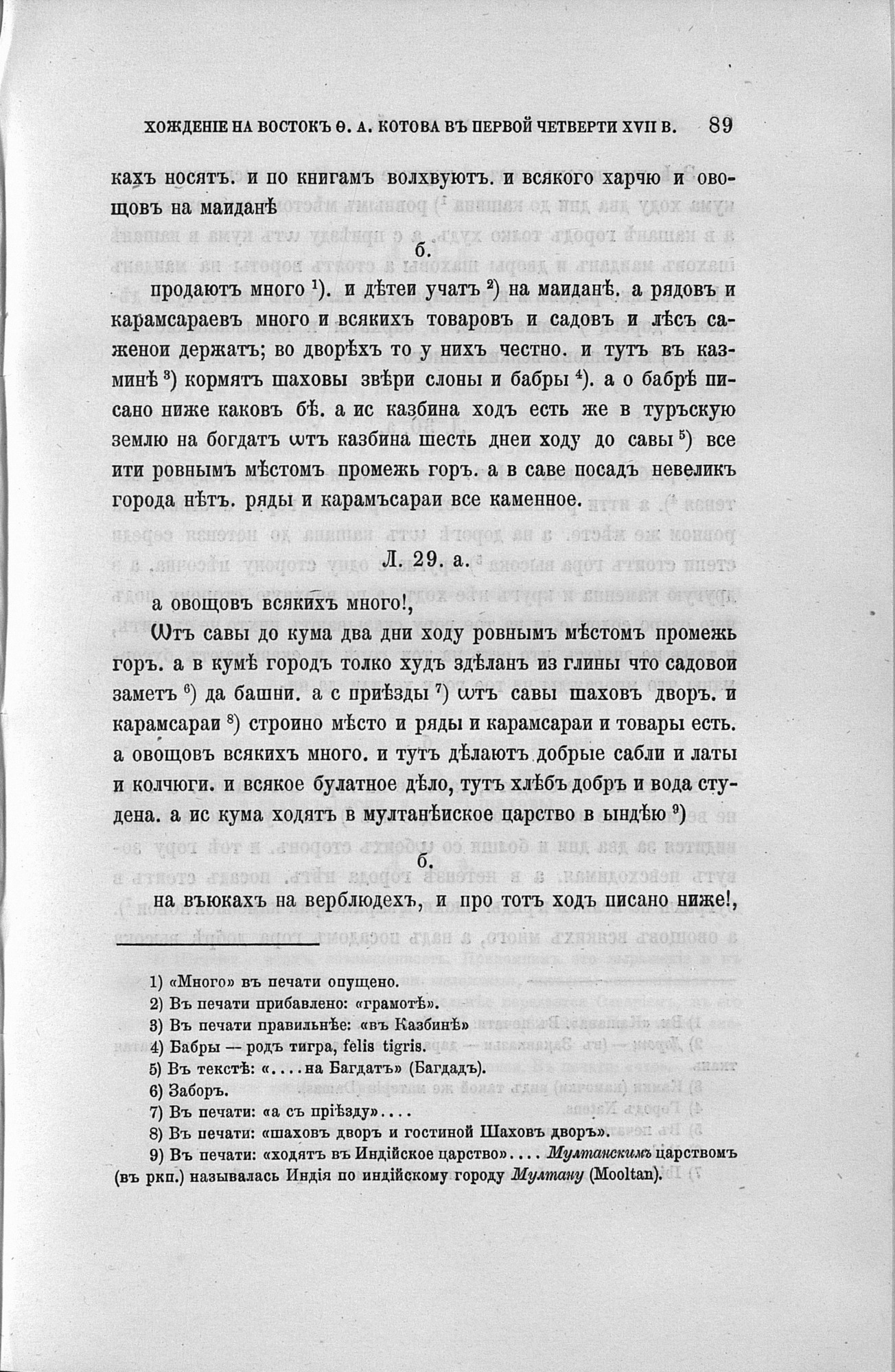

Упоминания бабра в русском языке вне контекста Сибири ----- Хождение на восток Ф.А. Котова в первой четверти XVII века// Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1907. Т. 12. Кн. 1. С. 89: тутъ въ казминѣ 3) кормятъ шаховы звѣри слоны и бабры 4). а о бабрѣ писано ниже каковъ бѣ.

-------

3) Бабры — родъ тигра, felis tigris.

С. 115: Л. 64. а.

А что въ Казбинѣ звѣрь бабръ величествомъ болши лва. а шерстью глиннастъ. а шерсть ниска. а по немъ полосы черны поперегъ. а губа что у кота и прыскъ котовои. а тіамъ черевистъ 2). ноги коротки, а длиною дологъ. а голосомъ великъ и страшенъ, ногти что у льва!

И сихъ повѣстеи до здѣ!

-------

2) Черевистъ — пузастъ.

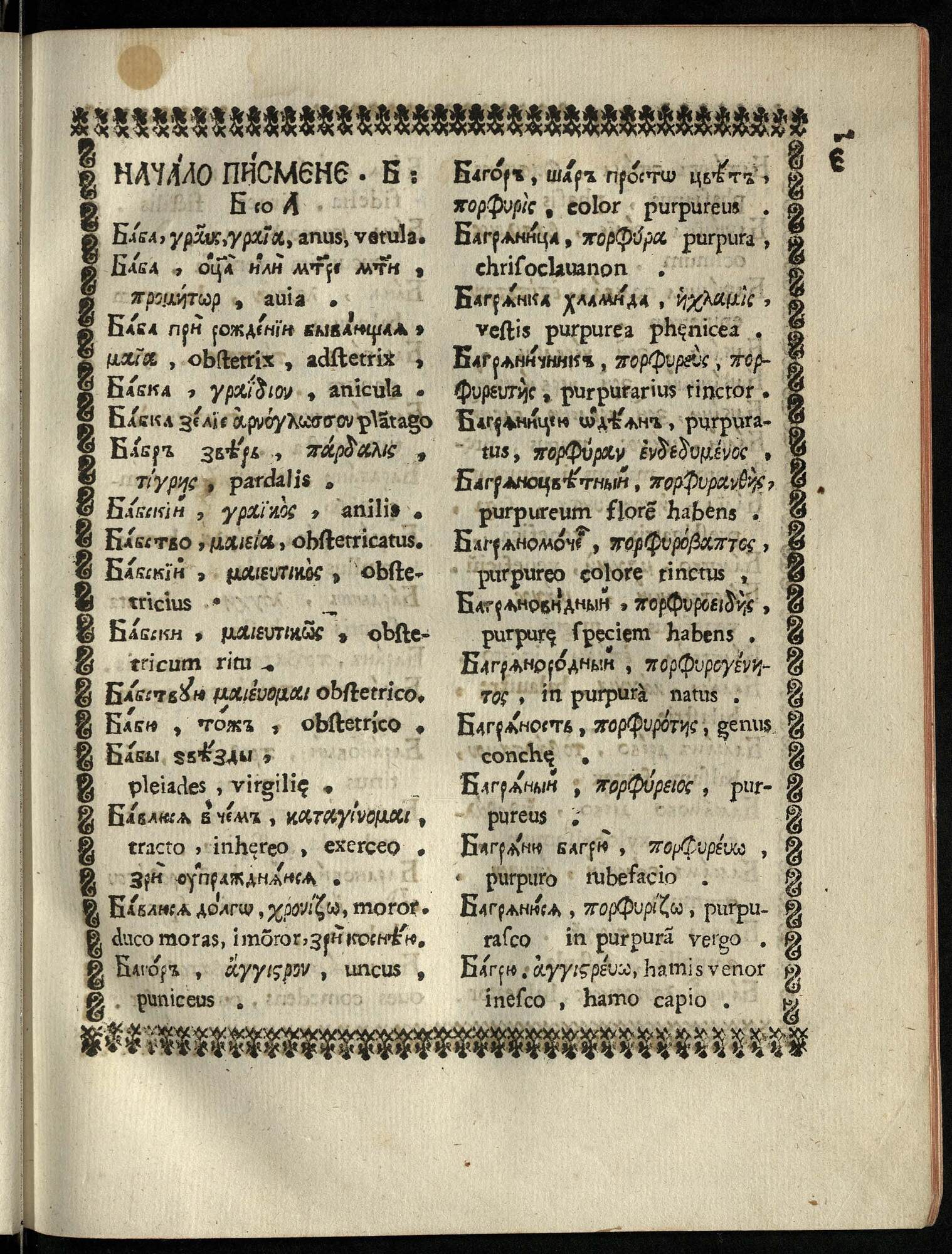

Эти записки Федота Афанасьева сына Котова о поездке в Персию в 1624 г. ---- Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище / Сост. Поликарпов-Орлов Ф.П. М.: Синодальная тип., 1704. 403 с. С. 5: Бабръ звѣрь, πάρδαλις, τιγρиς, pardalis [Отредактировано 01.02.2024 10:12] [Правки модератора] ID: 54083

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54083]54083[/a] x

Хождение Кротова 17 в. 1907. С. 115.

Хождение Кротова 17 в. 1907. С. 89.

Бабр // Лексикон. 1704. С. 5.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 11:43

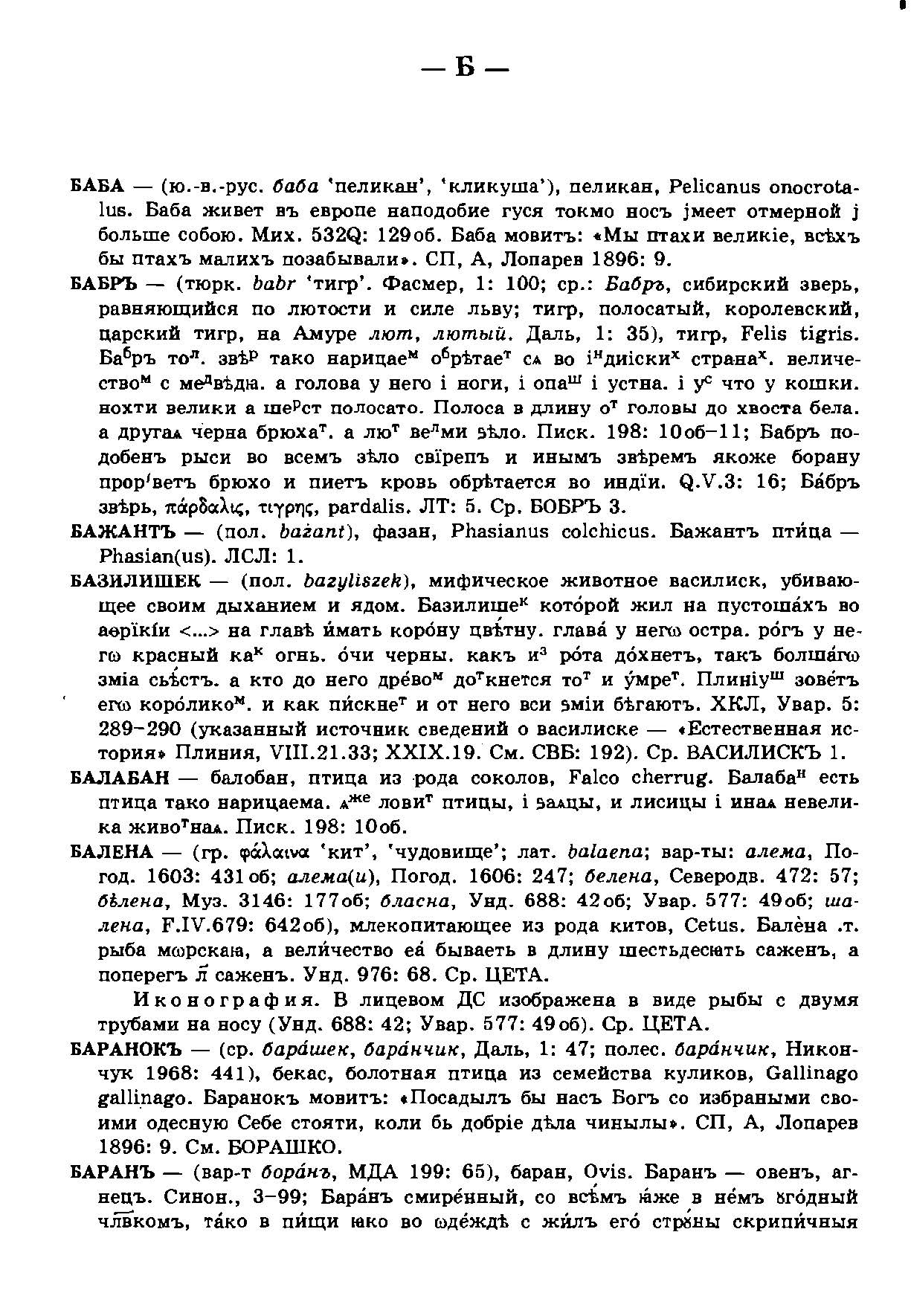

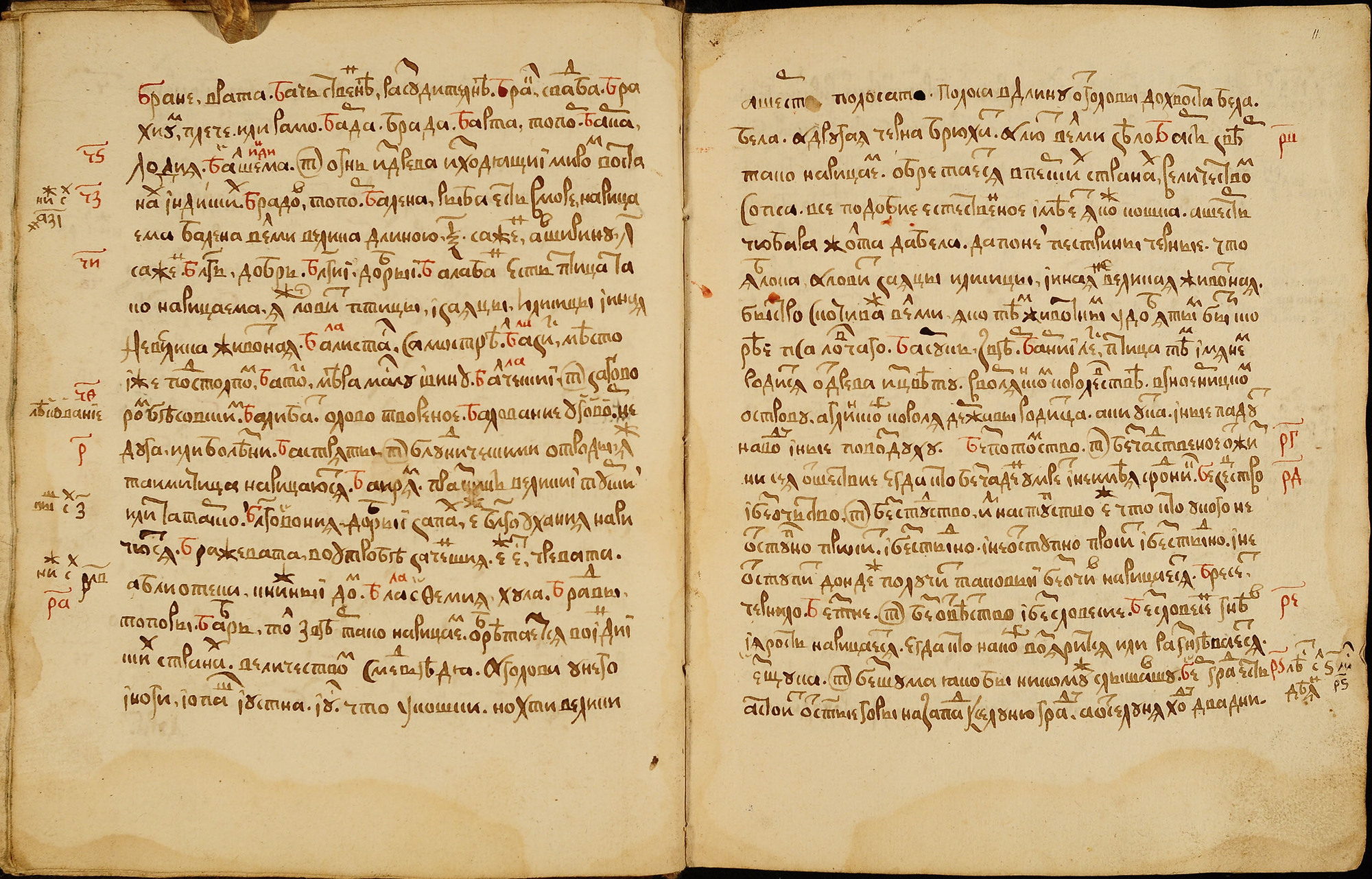

О бабре, барсе и бобре в словаре Беловой ---- по: Белова О.В. Славянский бестиарий : словарь названий и символики. М.: Индрик, 2001. 320 с. С. 58: БАБРЪ — (тюрк. babr `тигр`. Фасмер, 1: 100; ср.: Бабръ, сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полосатый, королевский, царский тигр, на Амуре лют, лютый. Даль, 1: 35), тигр, Felis tigris. Ба6ръ тол. звѣР тако нарицаем обрѣтает са во індиіских странах. величеством с медвѣдгꙖ. а голова у него і ноги, і опаш і устна. і ус что у кошки, нохти велики а шеРст полосато. Полоса в длину от головы до хвоста бела, а другал черна брюхат. а лют велми зѣло. Писк. 198: 10об-11; Бабръ подобенъ рыси во всемъ зѣло свірепъ и инымъ звѣремъ якоже борану прор`ветъ брюхо и пиетъ кровь обрѣтается во индіи. Q.V.3: 16; Бабръ

звѣрь, πάρδαλις, τιγρиς, pardalis. ЛT: 5. Ср. БОБРЪ 3. С. 63: БАРСЪ — (ср. барс `чубарый тигр’, Даль, 1: 51), барс, Felis pardus. БаРсъ — звѣР тако нарицаем. обретаетсѧ в пеРских странах, величеством со пса. все подобие естественное імѣет ако ж кошка, а шеРсть чюбара жолта да бела, да по не’ пестрины черные, что ѧблока, а ловит заѧцы и лисицы, і инаѧ не великаѧ животнаѧ. быстро скочива ж велми. ако тѣм животным удоб ѧтым бы(сть) скорѣе пса ловчаго. Писк. 198: 11; Барсъ звѣрь, великостію со лва, лютъ велми и скоробѣгающіи, силы немного менши лва имѣетъ, выблядокъ Ꙋоѡ бываетъ лва, и Ꙋены звѣря, во аѳрикійскихъ странахъ, идѣже в жарах великихъ къ водамъ сходятся звѣри, и часто совокꙊпляются со иными звѣрми родомъ, тако родятся и барсы, аще и невсегда. Понеже почастѣе родятся ѡ единаго рода, сйрѣчь ѡ матери и отца, обоихъ барсовъ. АХ: 103. Ср. ПАРДОСЪ. С. 64-65: БОБРЪ 1 — (вар-ты: боборъ, F.IV.253: 34; бобръ, БАН 16.16.3: 16; боеръ, Унд. 668: 173об), бобр речной, Castor fiber. Бобрь (з)вѣР. а живет в водѣ. Писк. 198: 13; Бобръ. Fiber. Castor. ЛСЛ: 8; Бѡбръ трудолюбиво. От Ш., Дурново 1902: 50; Бобръ звѣрь вѣздѣ пребывает и в’ воде и на суше. Q.V.3: 16; Бѡбръ есть зверь сабаке подобенъ шерсть имѣетъ осисту добре и чемъ которои чернѣе темъ бываетъ лутеи и зубы вострыя имѣетъ ноги предние что у сабаки а задния гусинымъ подобны а хвостъ добре саленъ рыбе подобенъ. Q.VI.17: 92; <...> у него же яйца зелсо велики, его же продаютъ во америке тритцеть рублевъ. ГШ 468: 26. См. ПЕСЪ РЪЧНЫЙ.

Σ. Обозначение человека, отвергающего от себя дьявола. ► Ѡ бобру. есть животъ глмыи бобръ кротокъ и молчаливъ зило. ноутренѧіа же его въ врачбоу входѧть. егда же и ижденоуть ловци. нутренѧа своіа ѿторгъ повержеть ловцемъ. <...> и ты оубо жителине ѿдаи же ловца ловецъ же есть диіаволъ. аще есть блоудъ в тебѣ или разбои, или прелюбодѣіание ѿрѣжи ѿ себе <...> и ѡставить тѧ ловець диіаволъ. Физ. Л, Карнеев 1890: 307. Тип 2-В. [Восходящий к античной традиции сюжет о бобре, отгрызающем себе яички, чтобы спастись от охотников (Плиний, см. СВБ: 85), в народных представлениях южных славян переносится на выдру-самца, СД, 1: 474.] См. КАСТОРЪ, МЬСКУСЪ. Ср. БОБРЪ 2.

И к о н о г р аф и я. В лицевой гадательной книге БАН 16.16.3: 16 бобръ изображен похожим на собаку, с длинным тонким гладким хвостом; в XT к описанию животного бобр 2 иногда прилагаются миниатюры, явно соотносимые с бобром 1 (напр., Смолен. 2: 2 55об; см. БОБРЪ 2).

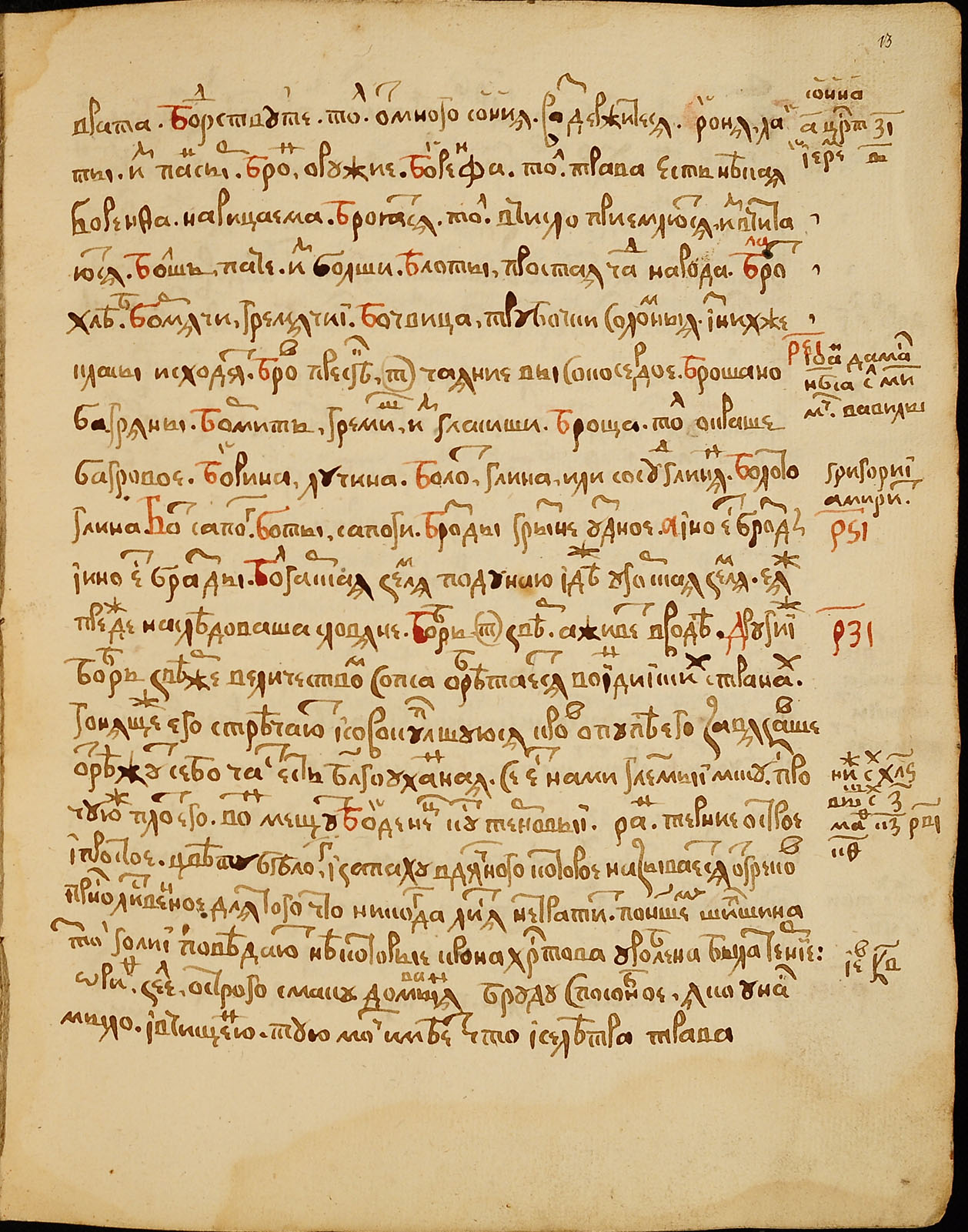

БОБРЪ 2 — (вар-ты: бабръ, Увар. 496: 114об; бобреслов, БАН 24.5.32: 65об), обитающее в Индии животное, из которого добывают мускус. Другиі бобрь звѣР же величеством со пса обрѣтаетсѧ во індиіских странах. гонѧще ж его стречают і совокуплуюсѧ кров о пупѣ его завѧѕавше отрѣжут се бо част есть блгоуханнаѧ. Се е(сть) нами глемыі мскус. прочую ж плот его вон мещут. Писк. 197: 13 (источник — XT). Бабръ есть звѣрь, нарицаемый мскусъ. Увар. 496: 114 об. См. МЬСКУСЪ.

На рисунке 6: Бобр индийский. Миниатюра из лицевого списка «Христианской Топографии» Козьмы Индикоплова. ГИМ, 1495 г., собр. А. С. Уварова, № 566, л. 125 (Книга, нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997). См. также рис. 19.

И к о н о г р а ф и я. Миниатюры XT представляют бобра 2 в виде зверя, похожего на медведя или волка, с длинным хвостом, острыми когтями или растопыренными пальцами (ОЛДП, 86: 228; F.XVII.104: 214об); может иметь голову и хвост хищного зверя, а ноги копытного животного (Рог. 791: 333; КБ 64/1141: 314об; Редин 1916, таб. 19) или двупалые конечности (Величко, 25: 283об); в единичных случаях изображен как бобр 1: коричневого цвета зверь с круглой головой и круглыми ушами, с толстым чешуйчатым хвостом «лопатой» (Смолен. 2: 255об).

65

БОБРЪ 3 — (искаж. бабръ `тигр’), хищный зверь, возм., тигр или росомаха (?). Бобръ зверь величествомъ своимъ со ѱа со главы бо подобится кошке <...> зад у него тончае хвостъ кошечей <...> грудь широка и крепка и ноги переднїе толсты и крепки суть елико ниже толико тончае лапы якоже и кошка <...> может единымъ разомъ оторвать главу зверину и пиетъ кровь зверску и темъ питается, обретается в сібире за горами каменными. Q.V.3: 12 об. С. 163: ЛЕОПАРДЪ — (гр. λεοπάρδоς; вар-т леопадрь, РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 134об), то же, что [ЛЕОПАРДОСЪ]. Леопар’дъ. звѣрь есть лютъ, тако именуем. Рум. 1: 76об; Леѡпард: звѣрь з парду и лва урожон. ПБ: 429; Леопардъ подобіе лвово со главы протчее же пардусовы, жестокъ и свирепъ. Q.V.3: 10; Аще же пардусъ совокупится со лвицею, раждается леопардъ. Q.V.3: 8. См. ПАРДУСЪ 1. С. 182: МЬСКОУСЪ — (ср. гр. μόσχος `мускус’; вар-ты: мьскоусь, Величко, 25: 283об; мъскусъ, Унд. 628: 269об; мскусъ, ОЛДП, 0.259: 236; мекусъ, Дол. 44: 42 об; мекусъ, Q.XVII.179: 123 об), то же, что БОБРЪ 2. Малое же живот`ное есть мьскоусъ. зовуть же его домашній своимъ изыкомъ бобръ, гоняще же

его стрѣлдють. и совокуплынююся кровь ѡ пупѣ завѣзав`ше ѿрѣжють. се

бо часть его блгооуханъная. се есть нами глемыи мъскоусъ. XT, ОЛДП,

86: 228; Есть звѣрокъ, мьскоус. и поупъ его вымоуть. и есть доушисто

вел;ми. Епарх. 285: 247. С. 202: ПАРДУСЪ 1 — (гр. πάρδоς; вар-ты: пардосъ, Унд. 628: 312об; парзокъ, Мих. 401Q: 71; сардусъ, Муз. собр. 2565: 28), барс, леопард, Felis pardus. Пардус.

звѣрь лют. Писк. 197: 113 с пометой `греч’, т.е. `греческое’; в РГАДА/ЦГАЛИ, 202: 175 с пометой `гр’, т.е. `греческое’.

ПАРДУСЪ 2 — (гр. πάρδоς), рысь, Felis lynx. Пардусъ: рысь. ПБ: 443; Пардус, эвѣрь рыс. Писк. 198: 196об; Пардусъ звѣрь россійскій иже рысь іменуется. Q.V.3: 13. См. РЫСЬ. С. 206: ПЕСЪ РѢЧНЫЙ — (вар-ты: песъ речны, Унд. 688: 37 об; песъ речный, Син. 388: 28об; песъ рѣчной, Поп. 156: 218; песъ черный, Q.V.2: 28; песъ чернъ, F.XVII.9: 844 об), то же, что БОБРЪ 1. Песъ рѣчный есть иже глется касторхій: сирѣчь бѡбръ. ДС, Q.V.1: 84; <...> ѡбрѣтаетсѧ в’ мори и в рѣках. есть же полѣзнейшее животно, зане имать два ꙗица великаѧ і она суть многоцѣнна зане единъ златникъ. ДС, Син. 388: 28 об.

И к о н о г р а ф и я. В лицевых ДС песъ рѣчный изображен как щетинистый зверь с поросячьим хвостом (РОФ 8511: 38), как некое животное с головой собаки, телом крокодила, покрытым щетиной, и короткими лапами с острыми когтями (Унд. 688: 37об).

На рисунке 79: Пес речной — бобр. Прорись из лицевого списка XVIII в. «Собрания о неких собствах естества животных» Дамаскина Студита (Увар. 577, л. 44об). Архив ИИМК, ф. 11, арх. № 58, л. 159. В рукописи Увар. 577 бобр изображен на берегу реки. На с. 218 также представляют по теме интерес статьи: "РОССАМАХА", "РОССОМАКЪ", "РЫСА", "РЫСЬ", а на с. 248 - "ТИГР". Сокращения источников: F.IV.253 - сборник ОСРК, F .IV.253. XVIII в. (в составе — «Похвала Богу о сотворении всей (всякой) твари Георгия Писиды», «От Шестоденьца избрано о животех»). Основное собрание рукописной книги (ОСРК) РНБ. F.XVII.9 - сборник смешанного содержания ОСРК, F.XVII.9. XVII в. (в составе — ДС с дополнениями из ГП, азбуковников). Основное собрание рукописной книги (ОСРК) РНБ. Q.V.1 - Сборник «О звѣрех» ОСРК, Q.V.1. XVII в. (в составе — «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных»). Основное собрание рукописной книги (ОСРК). Основное собрание рукописной книги (ОСРК) РНБ.. Q.V.2 - сборник ОСРК, Q.V.2. ХѴІІІ в. (в составе — «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных» с дополнениями из «Христианской Топографии», Толковой Палея, азбуковников и статьи о животных). Основное собрание рукописной книги (ОСРК) РНБ. Q.V.3 - «Книга естествословная» ОСРК. Q.V.3. ХѴІІІ в. Основное собрание рукописной книги (ОСРК) РНБ. Q.VI.17 - Сборник ОСРК, Q.VI.17. ХѴІІІ в. (в составе — статьи о зверях, птицах и рыбах «к лекарству угодных»). Основное собрание рукописной книги (ОСРК) РНБ. БАН 16.16.3 - Гадательная книга «Сивилла» в стихах Основного собрания, 16. 16. 3, лицевая. Перв. четв. XVII в. БАН. БАН 24.5.32 - Сборник лицевой Основного собрания, 24.5.32. Перв. четв. XVII в. (в составе — статьи о животных и «дивиих людях»). БАН. Величко, 25 - «Христианская Топография» Козьмы Индикоплова в собрании В.В. Величко, лицевая. XVII в. Институт русской литературы (ИРЛИ). Древлехранилище. ГШ 468 - «Книга естествословная» собрания Генерального Штаба, № 468, сер. XVIII в. РГБ. Даль - Даль В.И.. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979-1981, т. 1-4. Епарх. 285 - Сборник служебно-учительный Епархиального собрания, № 285 (383). Кон. XV — серед. XVI в. (в составе — статьи о животных из разных источников). ГИМ. КБ 64/1141 - «Христианская Топография» Козьмы Индикоплова, лицевая, Кирилло-Белозерского собрания, № 64/1141. XVI в. РНБ. ЛСЛ - Славинецкий Е., Корецкий-Сатановский А. Лексикон словенолатинский / Лексикон латинський Е. Славинецького. Лексикон словено-латинський Е. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Киі`в, 1973. ЛТ - Поликарпов Ф. Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище из различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное. М., 1704. Мих. 401Q - сборник собрания Н. М. Михайловского, № 401Q. Третья четв. XVII в. (в составе — От «От Шестоденьца избрано о животех», «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных», выписки из лечебника). РНБ. Муз. собр. 2565 - «Книга естествословная» Музейского собрания, № 2565. XVIII в. ГИМ. ОЛДП, 86 - Книга глаголемая Козьмы Индикоплова / Изд. ОЛДП. СПб., 1886, т. 86. ПБ - Памво Берында. Лексикон славеноросский. Киі`в, 1961 . Писк. 197 - Азбуковник // рукопись в собрании Д.В. Пискарева. РГБ. № 197. XVII в. Писк. 198 - Азбуковник // рукопись в собрании Д.В. Пискарева. РГБ. № 198. XVII в. 167 л. Поп. 156 - Сборник слов, отрывков из лечебников собрания А.Н. Попова, № 156. XVIII в. (в составе — «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных» и отдельные статьи о животных и «дивиих людях»). РГБ. РГАДА/ЦГАЛИ, 202 - Азбуковник собрания Центрального государственного архива литературы и искусства. Ф. 187. Оп. 2. № 202. XVII в. РГАДА. Редин 1916 - Редин Е.К. «Христианская Топография» Козьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. М., 1916, ч. 1. Рог. 791 - Сборник лицевой собрания Рогожского кладбища. № 791. Кон. XVI — нач. XVII в. (в составе — «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского, «Христианская Топография» Козьмы Индикоплова). РГБ. РОФ 8511 - Сборник лицевой собрания рукописных книг Государственного литературного музея, РОФ 8511. Перв. пол XVIII в. (в составе — «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных» со вставками из «Похвалы Богу о сотворении всей (всякой) твари Георгия Писиды», Шестоднева Василия Великого, произведений Симеона Полоцкого). ГЛМ. Рум. 1 - Азбуковник собрания Румянцевского музея, № 1. XVII в. РГБ. СВБ - Средневековый Бестиарий. M., 1984. СД - Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. М., 1995, т. 1 (А-Г). Син. 388 - Сборник собрания Московской Синодальной библиотеки, №388. Кон. XVII в. (в составе — «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных»). ГИМ. Смолен. 2 - «Христианская Топография» Козьмы Индикоплова, лицевая, Смоленского собрания. № 2. XVII-XVIII вв. РГБ. Увар. 496 - Сборник собрания А.С. Уварова, № 496, XVII в. (в составе — выписки о животных и «дивиих людях»). ГИМ. Увар. 577 - «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных» собрания А. С. Уварова, № 577, лицевой. XVIII в. ГИМ. Унд. 668 - Сборник канонических правил и других статей собрания В. М. Ундольского. № 668, XVIII в. (в составе — «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов собствах естества животных»), РГБ. Фасмер - Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986-1987, т. 1-4. Дурново 1902 - Дурново Н.Н. К истории сказаний о животных в старинной русской литературе / Древности. Труды Славянской Комиссии Московского Императорского Археологического общества. М., 1902, т. 3, с. 45-113 . Сокращения общие: АХ - «Книга философская» Андрея Христофоровича ДС - «Дамаскина архиерея Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных» КЕ - «Книга естествословная» От Ш. - «От Шестоденьца избрано о животех» ХТ - «Христианская Топография» Козьмы Индикоплова ---- То же самое: В современной орфографии из Азбуковника № 198 (л. 10 об - 11) по статье И.Г. Куренной - 1. о бабре Бабръ тол. Звер тако нарицаем обретает са во индииских странах. Величеством с медведя, а голова у него и ноги, и опаш и устна. и ус что у кошки. Нохти велики а шерст полосато. Полоса в длину от головы до хвоста бела, а другая черна брюхат. А лют велми зело 2. о барсе: Барс зверь великостью со лва, лютъ велми и скоробегающии, силы немного менши лва имеетъ … [Отредактировано 02.02.2024 11:08] [Правки модератора] ID: 54088

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54088]54088[/a] x

Бабр. Белова. 2001. С. 58.jpg

Бабр. Азбуковник 198. XVII в. Л. 10 об - 11.

Барс. Белова. 2001. С. 63.jpg

Бобръ 1-2. Белова. 2001. С. 64

Бобръ 3. Белова. 2001. С. 65

Бобр. Азбуковник 198. XVII в. Л. 13.

Индийский бобр. Рис. 19. Белова. С. 102.

Леопард. Белова. 2001. С. 163.

Мьскоус. Белова. 2001. С. 182.

Пардус. Белова. 2001. С. 202.

Пес речной. Белова. 2001. С. 206.

Росомаха и рысь. Белова. 2021. С. 218.

Тигр. Белова. 2021. С. 248

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 11:58

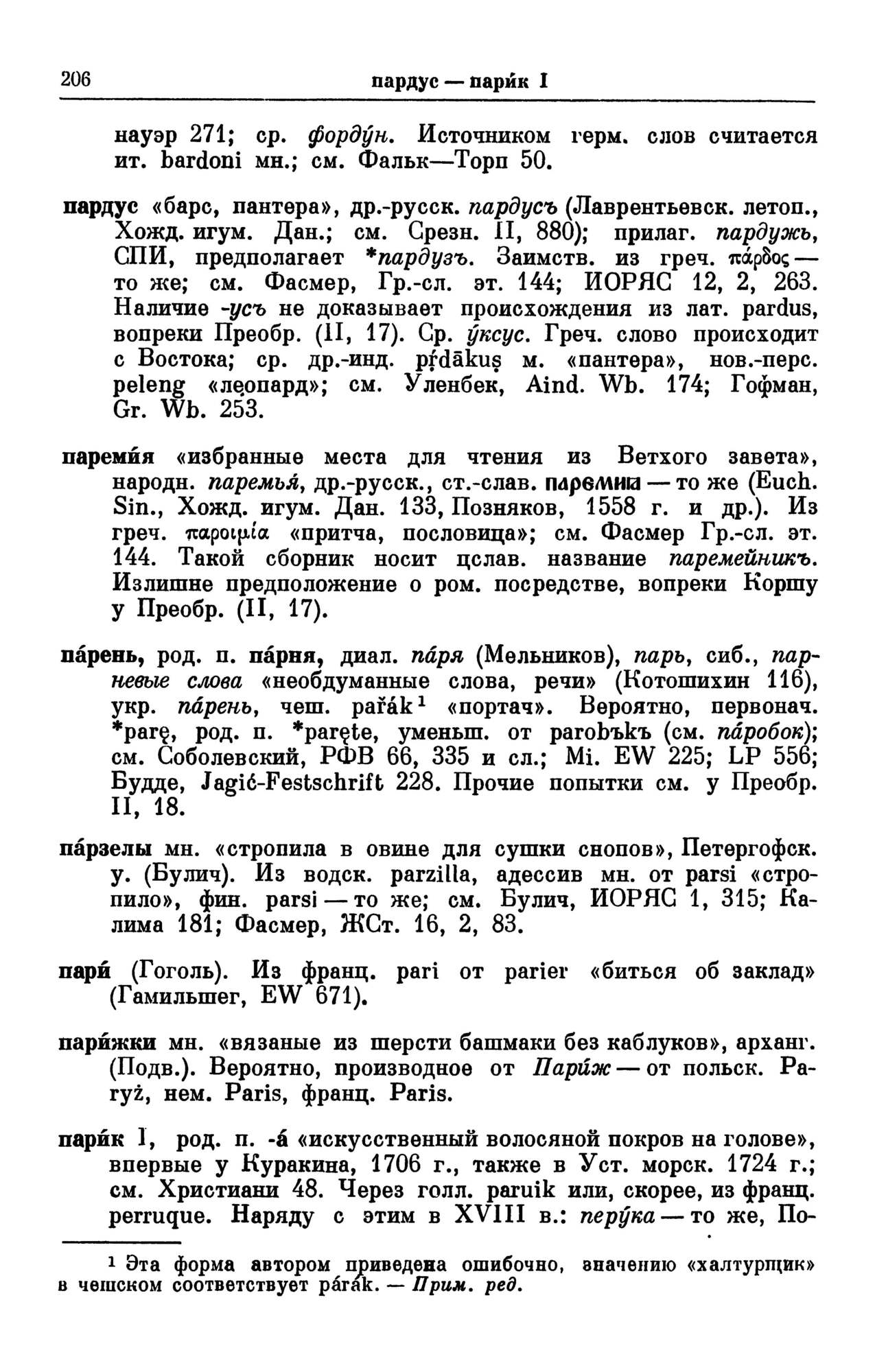

И по Этимологическому словарю Фасмера ---- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986-1987, т. 1-4. Т. 1. (1986 г.) С. 100: бабр "ягуар, Felis onca", Хожд. Котова 89 и сл. По мнению

Горяева (ЭС 8) и Преобр. (1, 10), заимств. через тюрк. babr "тигр" из перс. babar "дикое животное из семейства кошачьих, за которым охотятся из-за шкуры"; ср. о последнем Уленбек, Aind. Wb. 186. С. 128: барс 1. - хищный зверь "Felis pardus", засвидетельствовано

около 1625 г. (Хожд. Котова 98). 3аимств. из туркм., хивинск., др.-тюрк., уйг. bars "тигр, пантера, рысь" (Радлов 4, 1158, 1457); ср. тур., тат. pars; см. Mi. TEl. 2, 140;

Корш, AfslPh 9, 661. О происхождении тюрк. слов см. Ванг, KSz 17, 133 и ел.; Sitzber. Preuss. Ak., 1931, стр. 471. Сюда же, по мнению Корша (там же), и бырсь "гиена". С. 180-181: бобр (тут приведены интересные линвистические совпадения, в т.ч.: др.-инд. babhrus - коричневый, крупный ихневмон"; ихневмон - вид мангустов). С. 259: бырсь - гиена. Т. 2. (1986 г.) С. 137: ирбис "сиб, барс, Felis irhis", монr. (Даль). Из монr. irbls – тo же, калм. irwş (см. Рамстедт, КWЬ. 210), ср. также тел., леб. irbis, тоб. ilbls (Радлов 1, 1471, 1497). Т. 3. (1987 г.) С. 206: пардус "барс, пантера", др.-русск. пардусъ (Лаврентьевск. летоп., Хожд. иrум. Дан.; см. Срезн. II, 880); прилаг. пардужь, СПИ, предполагает *пардузъ. 3аимств. из греч. πάρδоς - то же; см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 144; ИОРЯС 12, 2, 263. Наличие -усъ не доказывает происхождения из лат. pardus, вопреки Преобр. (11, 17). Ср. уксус. Греч. слово происходит с Востока; ер. др.-инд. pŗdākuş м. "пантера", нов.-перс. peleng "леопард"; см. Уленбек, Aind. Wb. 174; Гофман, Gr. WЬ. 253. [Отредактировано 02.02.2024 02:45] [Правки модератора] ID: 54098

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54098]54098[/a] x

Барс. Фасмер. 1986. Т. 1. С. 128.

Бабр. Фасмер. 1986. Т. 1. С. 100.

Бобр. Фасмер. 1986. Т. 1. С. 180-181

Ирбис. Фасмер. 1986. Т. 2. С. 137

Бырсь. Фасмер. Т. 1. 1986. С. 259.

Пардус. Фасмер. 1987. Т. 3. С. 206.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 12:20

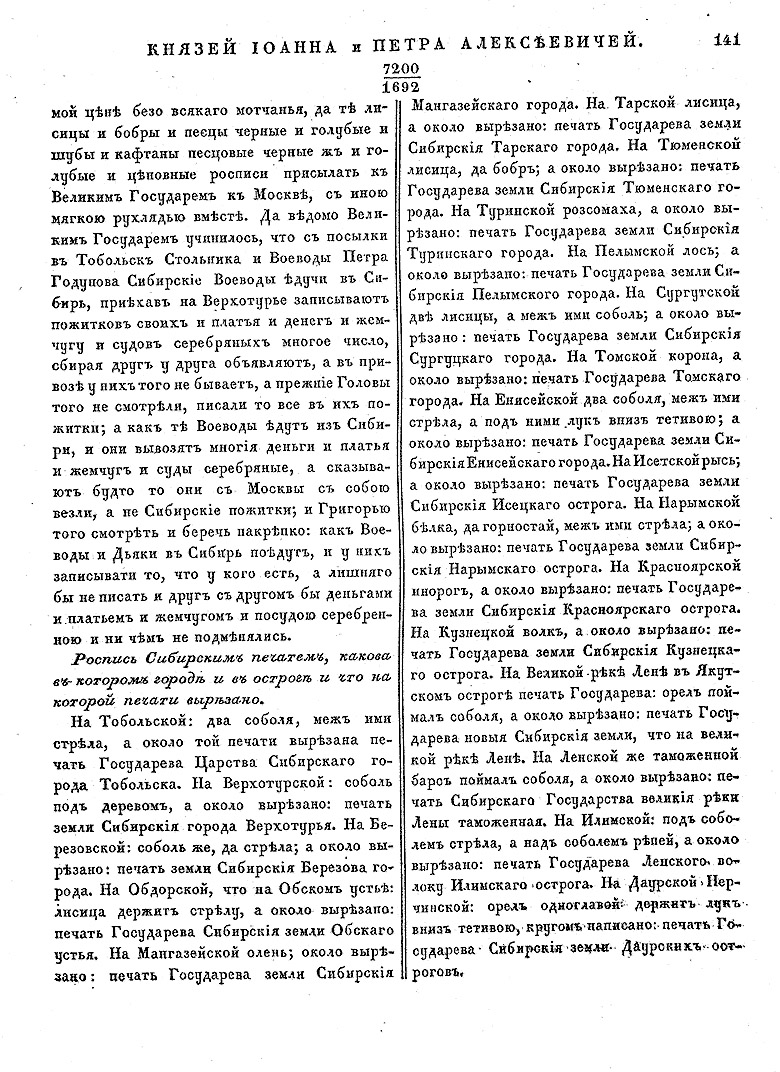

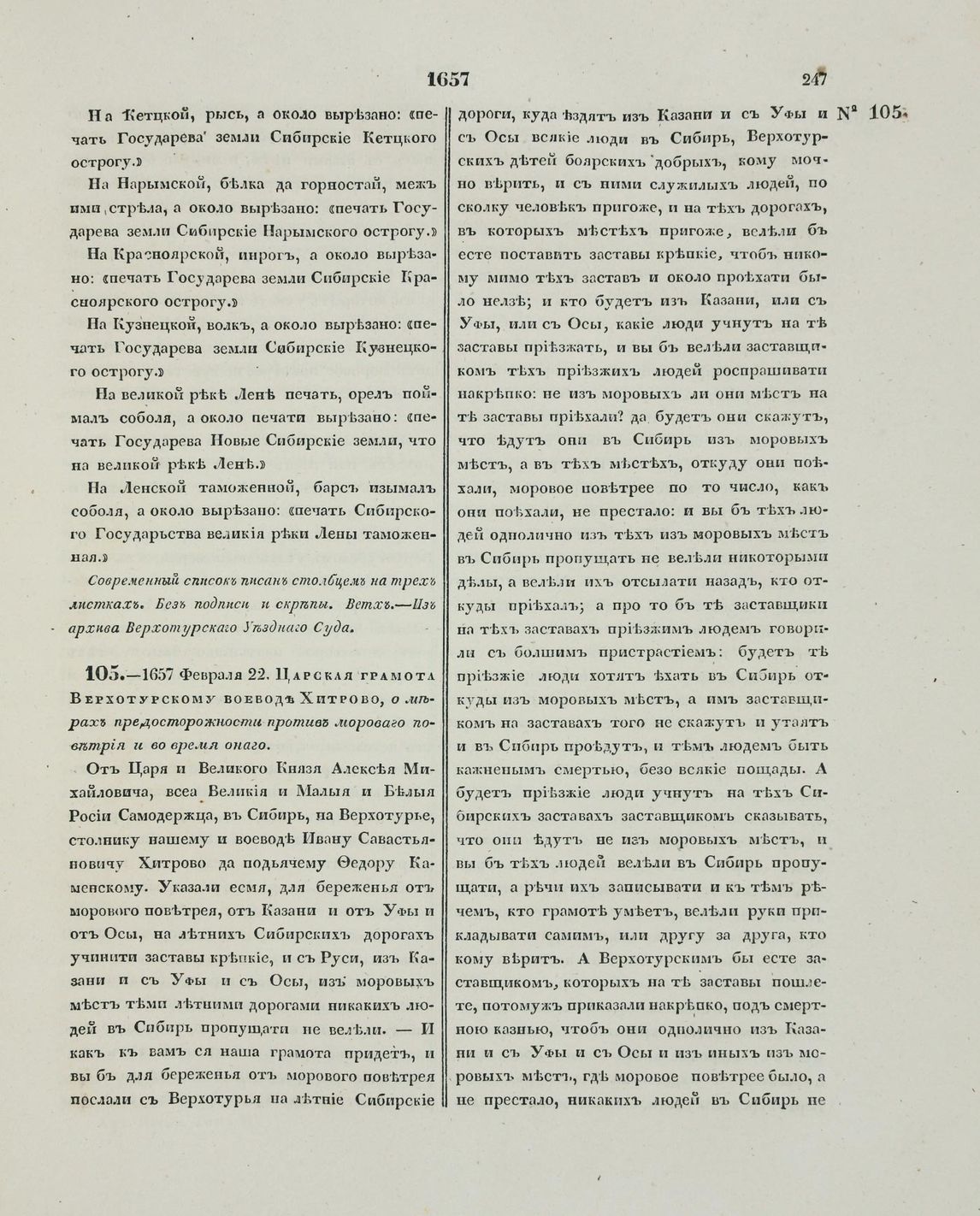

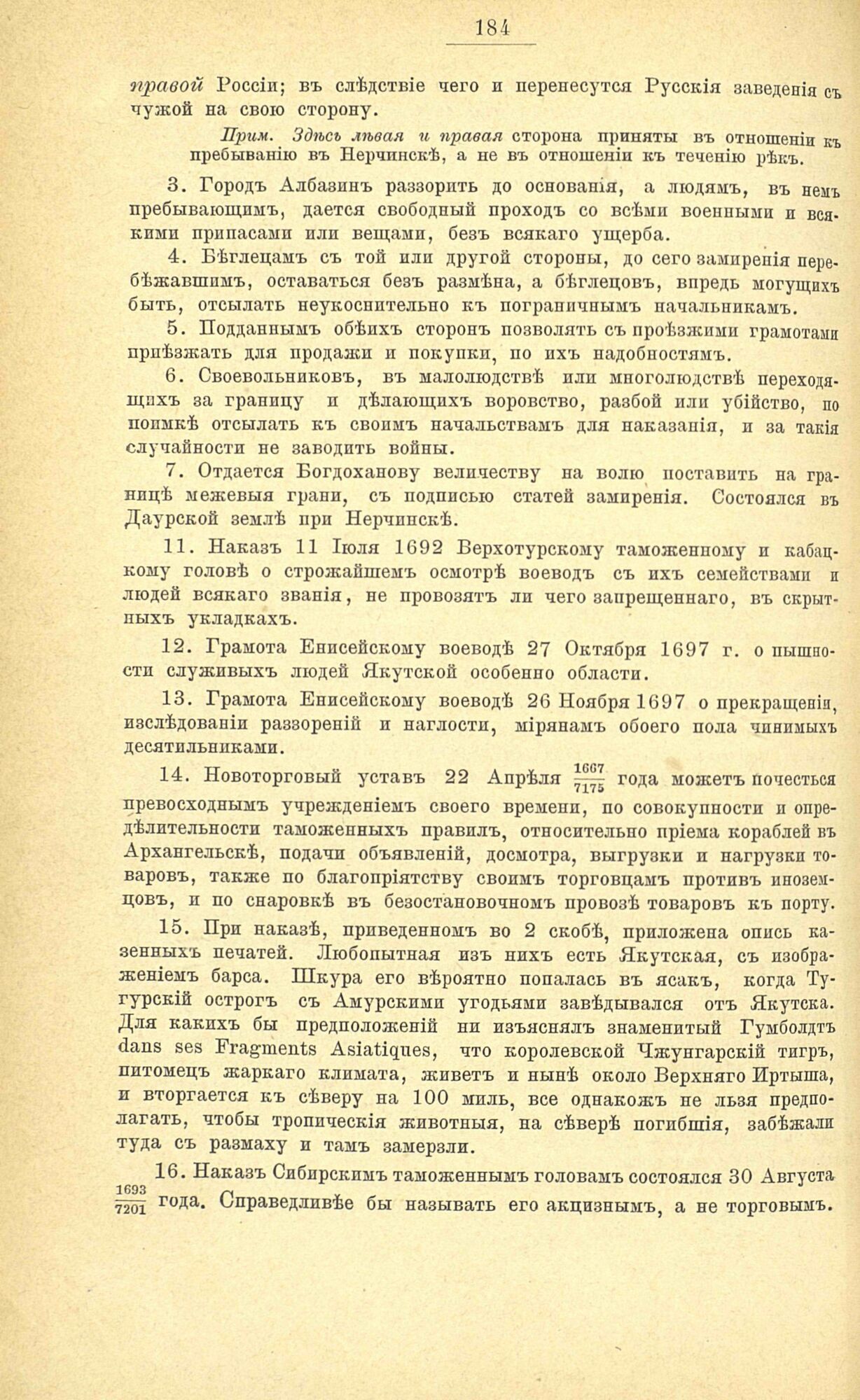

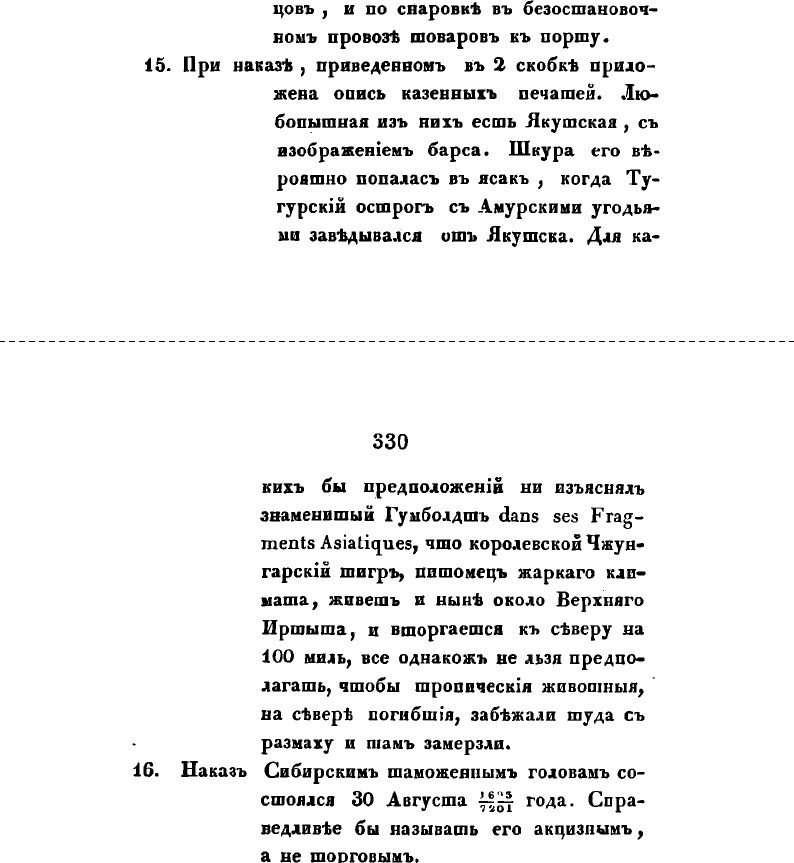

Чехарда с печатями ---- Ремезов С.У. Служебная чертежная книга. РНБ. Эрм. 237. Кон. XVII - нач. XVIII вв. Л. 9 об. Прориси и описания печатей: На Ꙗкуцкои бабр в роте несет соболѧ высподе горы и трава а о. вы.. П. Г. З. С. Ꙗкуцкого Ѡстрогу («На якутской – бабр, в роте несет соболя, в высподе – горы и трава, а о(коло) вы(резано): «П(ечать) Г(осударева) З(емли) С(ибирские) Якуцкого острогу») ---- ПСЗ РИ. 1-е Собрание (1649 - 1825) : Том 3 (1689 - 1699; опубл. 1830) : Закон № 1443 от 11 июля 1692 г. "Наказъ таможенному Головѣ города Верхотурья. – О сборѣ таможенныхъ пошлинъ и питейныхъ доходовъ." : С. 141. : "Роспись Сибирскимъ печатемъ, какова въ которомъ городѣ и въ острогѣ и что на которой печати вырѣзано." : ... На Великой реке Ленѣ въ Якутскомъ острогѣ печать Государева: орелъ поймалъ соболя, а около вырѣзано: печать Государева новыя Сибирскiя земли, что на великой рѣкѣ Ленѣ. На Ленской же таможенной барсъ поймалъ соболя, а около вырѣзано: печать Сибирскаго Государства великiя рѣки Лены таможенная. ... Также: Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. - СПб. : Тип. Экспедиции заготовления государственных бумаг. Т. 4 : 1645-1676. - 1842. № 104. С. 246-247. [Из архива Верхотурского уездного суда : 1656 или позже]. Но тут отличие в описании ленской таможенной печати: "барсъ изымалъ соболя". Также: РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Разряд XXVII. Ед.хр. 359 "Описание печатей царя Алексея Михайловича" (на 6 листах). ---- Одним из первых историков, упоминавшим Росписи был П.А. Словцов (1767—1843), автор "Исторического обозрения Сибири", впервые изданного в 1838 г. и переизданного затем в 1886 г. (в 2006 г. вышло новое издание уже в современной орфографии). Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири - М.: Тип. А. Семена, при Имп. при Медико-хирургической академии, 1838. Кн. 1. С 1585 до 1742 года. С. 329-330. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири - СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1886. Кн. 1: С 1585 по 1742 год. С. 184: 15. При наказѣ, приведенномъ во 2 скобѣ, приложена опись канныхъ печатей. Любопытная изъ нихъ есть Якутская, съ изображенiемъ барса. Шкура его вѣроятно попалась въ ясакъ, когда Тугурскiй остроrъ съ Амурскими уrодьями завѣдывался отъ Якутска. Для какихъ бы предположенiй ни изъяснялъ знаменnтый Гумболдтъ dans ses Fragments Asiatiques, что королевской Чжунгарскiй тигръ, питомецъ жаркаго климата, живетъ и нынѣ около Верхняrо Иртыша, и вторгается къ сѣверу на 100 миль), все однакожъ не лъзя предполагать, чтобы тропическiя животныя, на сѣверѣ погибшiя, забѣжали туда съ размаху и тамъ замерзли. [Отредактировано 01.02.2024 00:03] [Правки модератора] ID: 54085

[a href=https://geraldika.ru/s/1417#a54085]54085[/a] x

Роспись печатей в ПСЗ, 1692 г.

АИ. Т. 4. № 104. С. 247.

Словцов. 1886. С. 184.

Словцов. 1838. С. 329-330.

|

› в  |

Юрий Росич › Эксперт › Геральдика.ру

21.01.2024 18:44

Классики-"баброведы". 1. Сперансов Сперансов Н.Н. Старый герб забыт // Земельные гербы России XII - XIX вв. М.: Советская Россия, 1974. С. 74-75: 125. ИРКУТСК. История Иркутского герба - яркое свидетельство заумного творчества чиновников, самовольно подправлявших старые эмблемы.

Герб Иркутска был утвержден 26 октября 1 790 года со следующим описанием:

"В серебряном 11оле бегущий тигр, а во рту у него соболь. (Старый герб)". Последние слова означали, что городской герб был составлен с использованием прежде существовавшей эмблемы. Сведения о ней сохранила нам старинная "Роспись... печатям, какова в котором городе или в остроге и что на которой печати вырезано". Она найдена в архиве Верхотурского уездного суда. По определению ученых, данный список относится к 1656 году или немного более позднему времени. В найденной росписи помещена в числе других следующая запись: "На Ленской таможенной (печати), барс изымал соболя, а около вырезано: печать Сибирского Государства великия реки Лены таможенная". Изображение этой печати и перешло в герб Иркутска.

Если появление соболя здесь вполне закономерно, так как пушные звери самые распространенные изображения на печатях сибирских городов и острогов того времени, то фигура "барса" попала в Ленскую таможенную печать по другим причинам. Русские люди, поселившись в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в первые встретились с незнакомым тигром. Конечно, сильный и красивый зверь произвел на них большое впечатление. Тогда, вероятно, и было решено избрать его главной фигурой ленской печати. Но слова "тигр" в то время еще не знали. Поэтому сначала неизвестного зверя назвали более знакомым именем барса. Позднее ошибку исправили, так что составители городского герба смогли не только поместить на щите зоологически правильную фигуру тигра, но и дать верное описание гербовой эмблеме.

В Сибири новое название (тигр) не прижилось. В то же время ставший хорошо знакомым зверь получил у живших в этом краю русских новое имя - бабр. Это привело к тому, что царские чиновники легко спутали сибирского бабра с более знакомым речным грызуном - бобром. Возникшая отсюда путаница проникла и в официальные документы.

Поэтому в высочайше утвержденном 5 июля 1878 года гербе Иркутской губернии был нарисован не полосатый тигр, а черный с кошачьей мордой, перепончатыми лапами и толстым хвостом неведомый зверь, названный бобром. А новое описание герба стало следующим: "В серебряном щите, черный бегущий бобр, с червлеными глазами, держащий во рту червленого соболя". В результате герб города и герб одноименной губернии стали без всяких оснований резко различными, что послужило причиной дальнейшей путаницы.

Интересно заметить, что эту ошибку обнаружил человек, далекий от геральдики - В. Даль, который еще в первом издании Толкового словаря Русского языка (1882, т. IV, стр . 415) написал: "Тигр м. лютый зверь Felis tigris, бабр; переделан в Иркутском гербе на бобра, коего там нет, а бабры заходят".

Кроме искажения старого Иркутского герба, осуществленного, можно сказать, в законодательном порядке, недавно стал известен еще один казус, происшедший с тем

же гербом, на этот раз по воле не столичных, а местных чиновников. Выходящая в прошлом столетии в Иркутске газета "Иркутские губернские ведомости" имела обыкновение украшать свои номера изображением Иркутского герба. До 14 сентября 1872 года на страницах газеты печатался правильно нарисованный городской герб, хотя его и изображали, вероятно по незнанию, с не присвоенной ему императорской короной. Но с 16 сентября того же года до 17 января 1890 года газета стала печатать какой - то фантастический "герб".