Автор/авторы: М.К. Шелковенко Геральдическое описание:

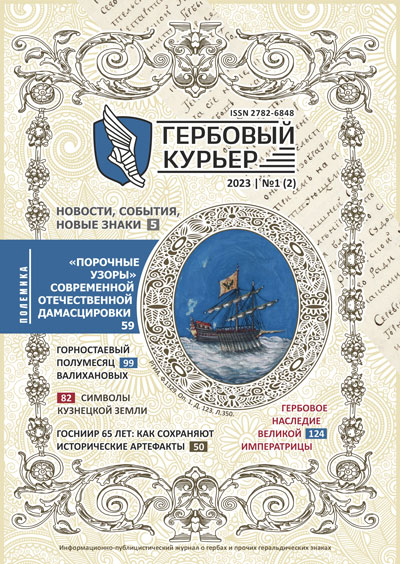

В лазоревом поле серебряный распростертый на такой же мачте, имеющей вверху развевающийся влево флажок того же металла о двух косицах, парус с золотыми веревками. В золотой вольной части со скругленным внутренним углом - старинная зеленая княжеская шапка, имеющая черную соболью опушку, над которой укреплено золотое украшение («городок») с синим самоцветным камнем. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца.

Обоснование символики:

Герб муниципального образования представляет собой лазоревый геральдический щит (лазурь – синий, голубой цвета, символ красоты, мягкости, величия, верности и безупречности), на котором изображен серебряный парус, распростертый на того же металла мачте с развевающимся флажком (серебро из христианских добродетелей означает чистоту, надежду, правдивость и невинность, а из мирских свойств – благородство и откровенность) и с золотыми веревками (золото означает христианские добродетели - веру, справедливость и милосердие, а также и мирские качества - могущество, знатность, постоянство, а также богатство). Герб воспроизводит символику исторического герба города Елатьмы (утвержден 29.05.1779), в обосновании которого в законе сказано: «в голубом поле распростертый на мачте серебряный парус с золотыми веревками, означающий, что в сем городе обогащаются славными своими парусными полотнами».

В знак региональной принадлежности городского поселения к Рязанской области (в соответствии с законом Рязанской области «Об официальной символике в Рязанской области» от 07.03.2012 № 09-ОЗ) в правом верхнем углу щита (левом от зрителя) помещена золотая вольная часть (специальный прямоугольник площадью от 1/9 до 1/4 гербового щита) со скругленным внутренним углом с изображением на ней старинной зеленой княжеской шапки, венчающей голову князя в гербе Рязанской области; шапка имеет черную соболью опушку, над которой - золотое украшение ("городок") с лазоревым самоцветом, символизирующим драгоценный камень Елатомкого городского поселения в венце Рязанской области и также его принадлежность к Касимовскому району.

Венчающая щит золотая башенная корона, в виде верхушки каменной башни с тремя видимыми зубцами, обозначает административный статус муниципального образования как городского поселения.

Утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Елатомское городское поселение» Касимовского муниципального района Рязанской области №34 от 15 марта 2006 года.

Утвержден Решением Совета депутатов Елатомского городского поселения №80 от 15 сентября 2014 года.

Герб города Елатьма (1781 г.)

В голубом поле распростертый на мачте серебряный парус с золотыми веревками, означающий, что в сем городе обогащаются славными своими парусными полотнами.

Высочайше пожалован 16 августа 1681 года.

Сперва Елатьма входила в состав Владимирской провинции Московской губернии, затем - в Шацкую провинцию Воронежской губернии, пока , наконец, не оказалась, совсем ненадолго, вновь в составе Рязанского наместничества, образованного в 1778 году. В числе двенадцати городов нового наместничества Елатьме 29 мая 1779 года и был впервые пожалован герб, на котором был изображен "в голубом поле распростертый на мачте серебряный парус с золотыми веревками, означающий, что в сем городе обогащаются славными своими парусными полотнами". Отдельно следует сказать и о приданных парусу золотых веревках. В это время в Елатомский уезд входило богатое торговое село Сасово, где изготавливались лучшие веревки и канаты для корабельного оснащения. С проводимых здесь ежегодно ярмарок расходилась продукция сасовских мастеров по всей России и за ее пределы. Именно эти "золотые" веревки оказались в елатомском гербе. А уже в наши дни связка золотого каната украсила герб города Сасово. Совсем недолго пробыла Елатьма в этот раз в составе Рязанского наместничества. В том же, 1779 году, была передана во вновь образованное Тамбовское наместничество. В этот период обоими наместничествами управлял один Генерал-губернатор.

16 августа 1781 года Елатьме был снова пожалован герб. В утвержденном Екатериной II докладе Сената говорится, что "город Елатьма имеет старый герб", после чего описывается тот же серебряный парус с золотыми веревками, но в верхней половине гербовского щита вместо рязанского уже помешается герб наместнического города Тамбова. Как мы здесь видим, елатомскому гербу хватило двух лет, чтобы получить наименование "старый". Описанные выше изменения герба однозначно говорят о том, что уже в XVIII веке при переходе города из одной губернии в другую должно было заменяться изображение наместнического герба в верхней половине щита, так как оно принадлежало не самому городу, а наместничеству (губернии). Но делалось это не автоматически, а оформлялось высочайшим указом, поскольку без воли монарха в Российской Империи ничего не могло происходить. Собственная же эмблема города - парус, однажды пожалованная ему императрицей, - не подлежала перемене. Впоследствии, в советское время, ее никто не отменил. И поэтому она сохранила свою законную силу до сего дня.

С тамбовской эмблемой в своем гербе дожила Елатьма до 1923 года, после чего вновь воссоединилась с рязанской землей. Тут бы и надо было внести поправку в городской герб, но в советское время городская геральдика оказалась не у дел. Но законы геральдики, хотя и незримо, продолжали действовать. Сперва во всей стране было отменено губернско-уездное деление, и Елатомский уезд стал районом. Это фактически отменило верхнюю половину гербового щита. Затем три района - Бельковский, Елатомский и Касимовский - были объединены в единый Касимовский район. Так Елатьма утратила статус районного центра. А в 1958 году она из города превратилась в поселок городского типа. Так Елатьма утратила и статус города. Все это объективно меняло и елатомский герб, но до наших дней это не могло найти зримого проявления. Лишь в 1995 году, когда был принят Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", обнаружились те подводные камни, о которые запнулся серебряный елатомский парус.

Если в Российской империи гербы жаловались только городам, которые сохранили право на герб и после утраты городского статуса, то в Российской Федерации право на герб оказалось закреплено только за муниципальными образованиями. А на сегодняшний день Елатьма не является ни городом, ни центром муниципального образования и входит в состав Касимовского района. Поэтому елатомский парус, как составная часть, вместе с касимовским "корабельным основанием" и серебряной рекой вошел в герб Касимовского района. Но, согласно российской геральдической традиции, населенный пункт, бывший когда-то городом и имевший в этом качестве герб, пожалованный ему верховной властью, сохраняет за собой право на свою историческую эмблему.

В письме Государственного герольдмейстера Г.В. Вилинбахова, направленном 25 июня 1999 г. в Рязань и переданном руководству Касимовского района и администрации пос. Елатьмы, говорится, что "старинный елатомский герб с парусом является драгоценной историко-геральдической реликвией края (и, кстати, одним из красивейших геральдических памятников в российской местной геральдике). Поэтому было бы вполне справедливо свести сегодня официальное употребление елатомского герба к роли вспомогательного элемента в районном гербе". Того же мнения придерживаются и Рязанская геральдическая комиссия, которая неоднократно рекомендовала руководству Касимовсого района восстановить исторический герб Елатьмы для употребления его в качестве современного поселка городского типа. Помощь в проведении такой работы предложил и Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. Но ответа на это пока не последовало. Судьба елатомского герба сегодня зависит не столько от мнения историков и геральдистов и даже не столько от воли жителей Елатьмы, сколько от решения руководства Касимовского района.

Все исторические города Рязанской области, независимо от того, сохранился ли у них статус города сегодня, уже давно восстановили в употреблении свои исторические черты, которые по праву составляют предмет их гордости. И только елатомский парус белеет одиноко в "тумане" сегодняшних административно-территориальных отношений. (Автор - Михаил Шелковенко)

Источники: М. Шелковенко |

› Векторные изображения гербов, флагов и эмблем

› Векторные изображения гербов, флагов и эмблем ›

›  Обсудить ▼

Обсудить ▼

Если Вы обнаружили ошибку или можете дополнить информацию на странице, то отправьте уточнения на

Если Вы обнаружили ошибку или можете дополнить информацию на странице, то отправьте уточнения на